La question essentielle qui parcourt mon travail n'est pas nouvelle.

Marc Giai-Miniet

La question essentielle qui parcourt mon travail n’est pas nouvelle.

Depuis les origines, l’homme se la pose : Qu’est-ce que l’homme ? Pourquoi est-il, et comment ? Ne laisse-t-il pas par passion funeste moisir ses chances de bonheur ?

La gageure, pour un artiste plasticien, est de donner une forme à sa pensée, une forme perceptible, regardable, voire si possible compréhensible pour le regardeur. L’artiste essaie de mettre en forme (composition, lumière, couleur, matière) au plus juste sa pensée et sa vision du monde.

Dans mon travail, le rapport tendu des clairs et des sombres, de la lumière et de l’ombre, autrement dit du bien et du mal, de l’esprit et de la matière, de la connaissance et de l’ignorance constitue bien la métaphore de l’homme que je veux peindre. L’homme à la fois fasciné par le divin et tenté par la bestialité.

On voit bien dans mes peintures comment les silhouettes humaines peuvent vite basculer au monstre, au non fini de l’état larvaire encore ténébreux et limbique. Parfois équipées de prothèses, de masques, d’une pseudo technique, ces figures sont réduites au minimum d’expressions et de gestes récurrents à peine esquissés, dans un déni d’individuation et d’apparence décente. Ces silhouettes qui tiennent aussi bien de l’animal que du Golem figurent bien le double intérieur que chacun porte en soi comme une part d’ombre mystérieuse. Il y a du Golem, mais il y a aussi de la momie égyptienne, du « transi » moyenâgeux, des spectres des camps de concentration…

Les boîtes sont apparues assez tardivement dans mon travail de peintre, comme un prolongement naturel et nécessaire, et en sont devenues un élément indissociable, son double ludique. Comme une réminiscence de mon désir d’adolescent de faire du théâtre, et peut-être même, venant de plus profond encore, de jeux d’enfant entre batailles rangées de figurines et trains électriques installés sous la table de la salle à manger familiale. Je me souviens aussi de la noirceur du garage où mon père, mécanicien, travaillait. Je me souviens surtout comment, enfant tout jeune, je fus choqué de voir les photos des camps de concentration, leur installation méthodiquement mortifère, les monceaux de corps et les grands tas d’objets volés soigneusement triés et récupérés…

Ces boîtes, au début de leur fabrication dans les années 92-93, reprenaient dans des petits formats les thèmes de mes tableaux : scènes du décervelage, visites aux momies, agitation des larves et transfusions diverses. Des petits personnages découpés dans du carton figuraient le ballet ironiquement cruel et existentiel de ma peinture. Au fil du travail, les constructions devenant de plus en plus grandes, les personnages ont disparu et des livres, des bibliothèques entières ont pris place conjointement aux laboratoires, aux salles de stockage ou d’interrogatoire, aux cellules, escaliers, coursives, fours, égouts ou quais.

Je comprenais que les livres brûlés ainsi figurés étaient la métaphore douloureuse de la vie des hommes, à la fois esprit et matière, voués inexorablement à leur destin. Car non seulement les livres, comme les hommes, peuvent être brûlés, mais parfois aussi, par la connaissance transmise, ils nous brûlent, nous métamorphosent, nous guident ou nous égarent dans une vision devenue « existentiale ». La pensée humaine s’est inscrite dans des livres fondamentaux, revendiqués par les Saints aussi bien qu’instrumentalisés par les tyrans. Les hommes témoignent dans leurs livres de la beauté de l’univers mais aussi de leurs gouffres péremptoires. Fragiles et éphémères comme eux, ou défiant le temps, capables d’imprégner nos mémoires par la vision de bonheurs possibles, d’élans spirituels et d’espérances, capables aussi d’y inscrire les pires horreurs.

Chacun y verra, de la blancheur des livres aux noirs égouts, un cheminement, un va-et-vient constant entre les deux pôles majeurs de l’Homme : la bestialité et la transcendance, la fragilité humaine et la divinité inaccessible.

Marc Giai-Miniet

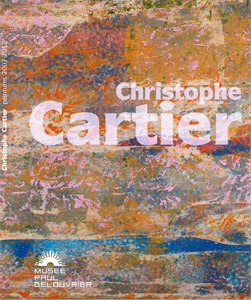

Christophe Cartier

Christophe Cartier