Les supports d'André, les surfaces de Pierre et les peintures d'Arnal

par Marie-Domitille Porcheron

Une fois dépliée, la carte est une peinture. Il faut, pour respecter son sens

André-Pierre Arnal dit qu’il aime plier et déplier les papiers, rouler et dérouler les étoffes. Il les mouvemente communément. Il eut ce geste magnifique dans son atelier parisien : lancer légèrement un rouleau de papier léger, entièrement peint qui fouetta d’abord souplement l’air puis telle une vague sur le rivage s’échoua nonchalamment sur le sol, impeccablement plat, la peinture prête pour le regard. Il dit aussi qu’en ses débuts, en 1961, quand il a commencé à « griffonner » il fit « ces sortes d’accidents» sur le papier 21x29, 7, assez fin et buvant bien l’encre de Chine, de l’École de Commerce où il préparait alors un diplôme d’expert-comptable (on peut errer avant de trouver son métier). Ces centaines de griffonnages sont conservés bien à l’abri de la lumière dans des pochettes Canson. J’en ai feuilleté quelques uns : L’araignée ; Danseuse ; Jules et Nénette. Tous montrent une maîtrise du signe, de la trace, de la réserve des blancs, de la pulpe de l’alors peu aguichante surface, du cadrage et évoquent parfois les subtils agencements de Paul Klee ou de Matisse, les griffures de Mathieu ou d’autres artistes de l’Abstraction Lyrique. Il raconte que lors d’un de ses voyages au Japon, il eut l’occasion de visiter un village de fabricants de papier. Ikazaki peut-être ? Où croissent le mûrier à papier et le daphné papyrifère qui donnent le washi. Il écrit :

« Au bord d’un ruisseau se situaient les fabriques artisanales d’une production très professionnelle de papiers à la cuve de grand format et d’épaisseur certaine. Ce travail physique et précis qui est encore très vivace à la mémoire. L’acte de naissance de ce papier somptueux ne cesse de laisser une impression d’avoir affaire, avec le papier, à une matière vivante qui suscite à la fois un profond respect et une attention et une curiosité passablement érotique.

Le papier et une peau. Elle est souple, vivante, capable de déchirures, de blessures, de sentiments tout proches de l’humain, entre la tendresse et la douleur, offerte aux caprices de l’artiste dans un rapport de confiance, de dignité et d’ardente connivence à la création d’une œuvre.

[2] Daniel Arasse, On n’y voit rien. Descriptions, Paris, Éditions Denoël, 2000, quatrième de couverture.

précédent 1 2 3 4 suite

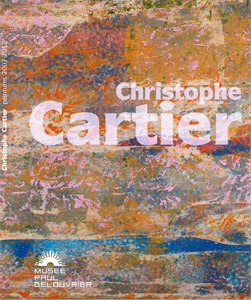

Christophe Cartier

Christophe Cartier