En hommage à Vladimir Velickovic

par Jean-Luc Chalumeau

Velickovic peint la mort, ou la course à la mort, ou le cri ultime, depuis qu’il sait tenir un pinceau. Parce que la mort est en effet la seule évidence de sa culture d’européen. Peut-être aussi parce que c’est précisément la splendeur d’une peinture qui lui a révélé cette évidence, avant même qu’il ne se sache peintre. Découverte au Louvre dans son adolescence, la Piétà d’Avignon le fascine moins par ce qu’elle dit – la détresse devant la mort, inextricablement mêlée à l’espoir de la Rédemption – que par la manière dont elle le dit, à partir de ce bras pendant du Christ, extraordinairement isolé au milieu du manteau bleu de la Vierge, qui est le vrai centre du tableau. La main recroquevillée par la mort en est l’articulation magique, à partir de laquelle tout s’ordonne. Un « tout » qui fait intervenir l’art gothique tragique, la lumière et la netteté du trait d’Italie, certaines traditions iconiques venues de l’Est : une problématique formelle a été résolue en un lieu où se croisaient les influences stylistiques d’un temps.

« Sans comparer Avignon du XVe siècle à Paris du XXe siècle, disait Velickovic, le peintre étranger que je suis, qui vit dans une cité où se retrouvent notamment des artistes venus de partout, ne peut pas ne pas se sentir concerné par une réussite synthétique de styles poussée jusqu’à la perfection. » La Piétà d’Enguerrand Quarton a donné à Velickovic l’idée d’une réussite qu’il faut chercher à atteindre comme si elle était à portée. Mais le propre de l’art est de susciter une interrogation perpétuelle : le vrai peintre ne conclut son tableau que par force, parce qu’il le laisser sortir un jour de l’atelier. La Grande Poursuite serait ainsi également la métaphore du mal de l’artiste, totalement tributaire de la liberté humaine : il ne peut poser le déjà-là que comme l’inessentiel. Le présent est remis en sursis : l’œuvre véritable ne serait jamais faite.

Ne pouvoir vouloir dire que la mort, et cheminer durement dans une quête formelle marquée dès le principe par une insatisfaction fondamentale : quatre siècles après Le Tintoret, rien n’a changé pour le peintre d’Occident depuis qu’il s’est affranchi : « C’est la nuit, Dieu s’est éteint : comment peindre la nuit ? Et pour qui ? Et quoi ? Et pourquoi ? L’objet de l’art reste le monde, cet absolu : mais la réalité se dérobe, le rapport du fini à l’infini se renverse. Une immense plénitude soutenait la misère des corps et leur fragilité ; à présent la fragilité devient la seule plénitude, l’unique sécurité : l’infini, c’est le vide, c’est le noir… » (Sartre, Le Séquestré de Venise).

Jamais Velickovic n’exprimait plus intensément l’expérience de la fragilité devenue seule source possible de plénitude que dans ses dessins. Une série d’encres de Chine et techniques mixtes de 1985 s’intitulait Cris et Crochets. L’artiste n’y expérimentait pas seulement de nouveaux « éléments » dans son vocabulaire formel (ces crochets menaçants, dont on ne peut savoir qu’une chose : ils meurtriront des chairs avant de donner la mort). Il s’agissait aussi d’aller « au bout du papier ». La plume ne caressait pas la surface comme l’aurait fait le crayon (que Velickovic n’utilisait jamais), elle griffait et incisait sans repentirs possibles. Dans ces encres, l’artiste abandonnait la manière qui l’avait rendu célèbre quand il multipliait les coups de plume secs et répétitifs pour dire la transe d’une naissance ou la vérité de l’effort de muscles bandés : la facture est était devenue libérée et l’écriture s’était enrichie de trouvailles nouvelles. Celles-là même qui, traduites dans le langage spécifique de la matière picturale, enfantaient sous nos yeux une autre manière de peindre.

Le dessin, chez Velickovic, n’accompagnait pas l’œuvre peint : il en était le laboratoire préalable. C’est là que toute l’alchimie formelle nouvelle de Velickovic se mettait en place, qui exigeait, sitôt découverte, un immense travail de reconquête de la peinture. Velickovic avait dit un jour qu’il n’entrait jamais dans l’atelier sans un sentiment de crainte : les tableaux qui l’attendaient étaient en effet pour lui un défi et une menace. Si la peinture est bien la tache (macula, d’où malen : peindre, et maler, peintre), l’essence du pictural entre en conflit avec le trait. Il faut pourtant ici nourrir le pictural par le linéaire, et réconcilier les lois du contour avec celles de la masse. Il y aura lutte, dont l’issue ne sera jamais définitivement acquise. Pour pouvoir exprimer la violence, laquelle, chez Velickovic, n’avait que peu de rapport avec la violence de la guerre et tout à voir avec la violence des sensations, la peinture devait résoudre ses propres contradictions.

Velickovic : ou l’histoire des conflits inlassablement surmontés pour assumer la peinture dans la fragilité d’une des seules plénitudes qui vaillent encore. Même si, comme dans les Lieux, elle ne débouchait que sur le vide, le noir, la nuit.

précédent 1 2

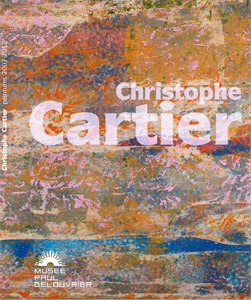

Christophe Cartier

Christophe Cartier