|

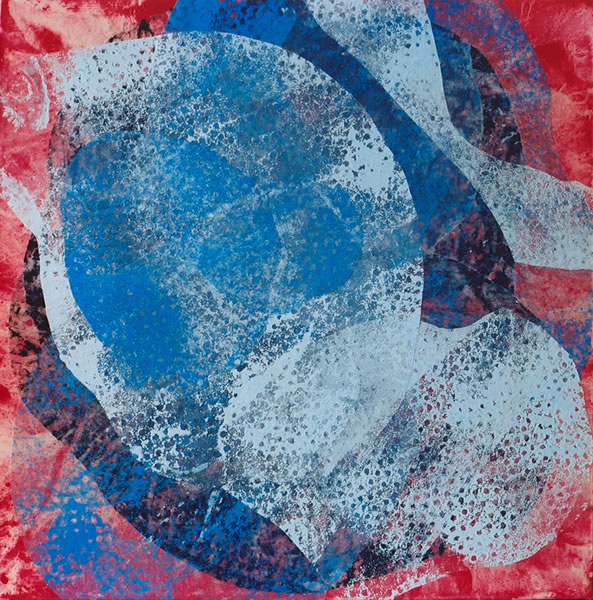

Christophe Cartier appartient d’évidence aux artistes de la

série qui s’emparent d’un motif, d’une forme,

d’un thème ou de tout autre élément récurrent

pour les tirer en de longues suites qui semblent se répéter

(alors que la différence, tenue ou ténue, marque à l’évidence

chaque pièce d’une série). Cartier a ainsi décliné plusieurs

séries, depuis les intérieurs obscurs des années 80

jusqu’aux phosphènes aujourd’hui soumis sous le vernis :

chaises au miroir, spectres affectés de leurs doublures, langues

de terre stratifiées, spirales enroulées sur le centre qui

les aspirera, ombres engendrées des décombres qu’elles

engendreront, coupes charnelles, élevages de restes enfouis et relevés

de traces effacées, ovulations solaires Insensiblement (car sans

véritable solution de continuité), Christophe Cartier est

passé d’une figuration annulée à une abstraction

matérialisée, glissant d’une représentation

extérieure du monde intérieur à une présentation

intérieure des apparences extérieures. Ce parcours que nous

envisageons dans sa durée macrocosmique, des origines au présent

fuyant, se saisit aussi dans le trajet de l’instant microcosmique,

du passé proche au futur immédiat, quand Cartier reprend

la pulsion, la création brute, pour la reproduire ou la régénérer,

selon le processus qu’il adopte, copie ou dérive. La peinture

de Cartier apparaît finalement pétrie de contradictions, en

recherche d’originalité et en souci de duplication, savante

et naïve, informelle et informée, minérale et déminéralisée,

ternie et bariolée. À coup sûr peinture de routier

de la modernité réfléchissant la peinture, et non

moins évidemment art d’apôtre de l’immanence en

quête d’une vision du jamais vu. À tel point qu’on

peut se demander si sa véritable matière n’est pas

l’entre deux, la faille, le gouffre, la profondeur invisible que

cèle la surface du visible mais que découvrent les bords

quand on écarte les images. |