Ce

qu’Arthur Aeschbacher nomme le « merveilleux

illisible » est le point central de son travail,

point autour duquel tourne tout son rapport à la

lettre. « Tourner », c’est bien

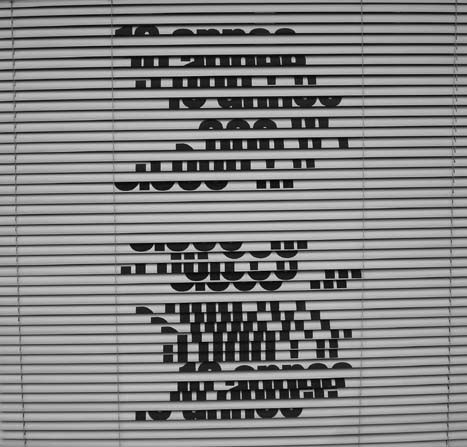

le mot : dans ses Turn-cuts, les textes sont découpés

en petits carrés, puis recollés en

opérant une rotation. La « forme-mot » vole

alors en éclat et l’alphabet – que

l’on peut pourtant encore deviner – s’efface

et échappe à notre lecture, en un

mot se dérobe. Mot dérobé donc,

mais dans les deux sens du terme : Arthur Aeschbacher

en prélevant le texte, le vole au réel,

nous le subtilise pour le métamorphoser

en peinture, en matière, en couleur. Et

pour nous dérouter un peu plus encore, il

le fait tourner sur lui-même. De même

dans les Oblitérations, les mots fluctuent

entre l’effacement et le marquage, l’impression

sur le papier et la disparition comme écriture.

Il faut oblitérer la langue, la mêler à la

couleur, la rendre à ses qualités

plastiques : en usant de la fragmentation, la surface

de l’oeuvre se met en mouvement ; de la décomposition à la

re-composition et de l’éclatement à l’agencement,

elle devient le théâtre d’un

désordre créateur, d’un « chaosmos ».

Le sentiment d’étrangeté face

au signe linguistique qui nous est habituellement

familier s’avère d’autant plus

saisissant qu’il se manifeste sur des supports

issus du quotidien : cette danse folle des mots

s’opère ainsi sur des boîtes,

des stores et des affiches. Le langage connu devient

insaisissable, l’objet commun révèle

sa poésie.

Si, de Dada aux Nouveaux Réalistes en passant par le lettrisme,

l’art du XXe siècle a exploré dans tous les sens

les relations « de la poésure et de la peintrie »,

pour reprendre la fameux mot de Raoul Haussman, A. Aeschbacher entretient

quant à lui un rapport plein de liberté avec cette histoire

de la lettre en peinture, occupant une position à l’écart

des étiquettes, entre influence et totale indépendance.

Ses affiches ne sont pas lacérées, mais ré-agencées,

ses boîtes ne sont pas des ready-mades mais des espaces de collages,

et ses Stores-surfaces sont de malicieux clins d’oeil au mouvement

Support/surface. L’artiste aime détourner les règles

de l’art, faire jouer les concepts entre eux ; il en va ainsi de

son emploi du texte dans la peinture. Où son ami Brion Gysin (qui

inspira notre artiste par sa technique du cut-up) partageait son oeuvre

entre le domaine poétique et le domaine pictural, Arthur Aeschbacher

précise que son travail n’avait rien à voir avec

la littérature ; il se veut uniquement plasticien. De même,

s’il est affichiste, ce n’est pas, comme Villeglé,

pour révéler une « guérilla des signes »,

mais plutôt pour faire de l’affiche la matière première

qui ouvre un champ de création et permet le déploiement

de l’imaginaire. Sans besoin de lutte armée, avec bonheur

et finesse, Arthur Aeschbacher libère l’art du collage de

ses tentations destructrices comme de son discours sociologique.

C’est ce qu’à de merveilleux

cette illisibilité : la plongée dans

le champ purement esthétique et la jubilation

du jeu. Jeu avec les codes, mais surtout jeu avec

le public qui tente, sans jamais y parvenir, de

se faire lecteur de ces fragments de textes. Arthur

Aeschbacher ne déconstruit pas le mot pour

mutiler le logos, mais pour l’ouvrir à une

dimension ludique. Il aime à tromper notre

attente, et ce faisant nous amène à entrer

dans cet univers sans alphabet, à prendre

plaisir à l’indéchiffrable.

Ludique mais loin d’être désinvolte,

l’art d’Arthur Aeschbacher tend à une

pensée aux frontières du verbe. Depuis

plus de cinquante ans, il nomadise la langue – dans

le mouvement cher à Deleuze de déterritorialisation

et de reterritorialisation – explorant l’espace

ambigu entre le mot et son absence. Comme l’écrit

si bien notre artiste : « Opacité d’un

silence, un vrai silence de plomb, d’encre

d’imprimerie dans un océan de réflexion,

qui vous attend au détour du langage » C’est

au détour du langage – c’est-à-dire

non en son sein, mais à sa marge – que

s’enracine donc le riche et ininterrompu

mouvement de sa pensée.