Tal Coat, Jean-Pascal Léger, Somogy Editions d'Art, 184 p., 39 euro.

Pierre Tal Coat, Florian Rodari, Domaine de Kerguéhennec, 192 p., 25 euro.

Pierre Tal Coat, l'immobilité battante, entretiens avec Jean-Pascal Léger, photographies de Michel Dieuzaide, L'Atelier contemporain, 120 p., 20 euro.

Ce peintre, né sous le nom de Pierre Jacob (1905-1985), qui a choisi le pseudonyme de Tal Coat, qui dénote ses origines bretonnes, et, dit-on, le distingue de Max Jacob, après de brèves études, l'initiation à la pratique de la forgerie, et un encore plus bref travail comme clerc de notaire, est entré en 1924 dans une faïencerie, où il apprend aussi bien le moulage que la peinture. Puis il se rend à Paris et entre à l'Académie de Grande Chaumière, non comme élève, mais comme modèle et travaille à la manufacture de Sèvres. Après son service militaire, il expose dans la capitale et se fait des relations, dont Gertrude Stein dont il fera un portrait étonnant en 1935 (on peut l'admirer en parcourant les salles de la très belle exposition du Domaine de Kerguéhennec). Et se lie aussi d'amitié avec Francis Picabia, Francis Gruber Tristan Tzara, les frères Giacometti, André Marchand et même Ernest Hemingway. Il est figuratif, mais ne se rapproche d'aucune tendance et même ne semble prendre modèle sur personne. Sa Boucherie, une sanguine de 1928, rappelle sans équivoque les Boeufs écorchés de Soutine, mais peut très bien avoir été par Rembrandt ou par Annibal Carraci. Très difficile à classer, il navigue entre le réalisme magique et une sorte d'expressionnisme, mais s'intéressant beaucoup aux peintures paléochrétiennes du Fayoum et à l'art roman, comme le montre Le Masque (1926 ou son Autoportrait de 1927). Il est plus proche de la peinture italienne de l'époque que de ses contemporains français. Cette « indéfinition » ne signifie pas un instant qu'il ne trouve pas sa voie. Ce qui recherche, est ailleurs, dans un milieu artistique d'ailleurs peu cohérent dans sa manier de concevoir la peinture (le nom d'Ecole de Paris recouvre toutes sortes de réalité plastiques). Il a sa première exposition personnelle à la galerie Fabre en 1926, suivie d'une seconde en 1929. En 1935, il participe à l'éphémère petit groupe des Forces nouvelles, chapeauté par le critique Henri Héraut. En 1936, année où il expose à la il exécute la série des Massacres dédiée à la guerre civile espagnole. Pendant les années trente, il ne semble pas vouloir s'arrêter sur une formule picturale. Il va puiser dans le fauvisme comme dans quelque chose qui se rapproche de loin du surréalisme par la loufoquerie des sujets. Sa singularité est payante puisqu'il expose à New York en 1938 (Julien Levy Gallery). Après avoir été mobilisé puis démobilisé, il habite avec André Marchand à Aix-en-Provence. En 1941, il prend part à l'exposition organisé par Jean Bazaine à la galerie Braun (« Vingt jeune peintres de tradition française » -, tout un programme !). A cette époque, il fait surtout des natures mortes de facture gentiment cubistes avec des teintes un peu « fauves ». En 1943, il expose à la galerie de France. Il retourne deux ans à Paris et là, c'est la rupture complète avec la figuration et image des compostions aux teintes sombres avec un entrelacs de formes géométriques, comme dans la suite intitulée Aquarium en 1946. Sans doute une extrapolations de ses Poissons de l'année précédente. Il n'abandonne pas tout à fait la figuration et fait de nombreuses études de tête. Il retourne à Aix et devient ami avec André Du Bouchet et André Masson. En 1948, il fait des études d'après nature, mais ses écorces ou ses rochers sont à la limite du figuratif. Il pousse les choses plus loin avec ses Failles dans les rochers (1950) et ses Passages rapides (1953), qui excluent toute référence tangible au réel. Mais là encore, il ne s'arrête jamais à une manière de faire. La couleur joue un rôle plus prégnant par la suite. En 1956 il participe à une exposition de groupe à la Biennale de Venise, et en 1963, avec Raoul Ubac et Joan Mirò, il contribue à la réalisation d'une mosaïque pour la Fondation Maeght. Son oeuvre devient de plus en plus minimaliste dans son expression, est parfois monochrome et joue aussi sur les relief (il suffit de voir Eclairé, 1961). Avec le pertinent essai de Jean-Pascal Léger l'exceptionnelle entretien que ce dernier pu faire avec le peintre (avec des photographies elles aussi dignes d'éloge de Michel Dieuzaide) et l'admirable étude de Florian Rodari, sans compter l'exposition qui vaut vraiment le déplacement au Domaine de Kerguéhennec, il est possible de pénétrer dans cette sphère si mystérieuse et réservée, mais pourtant reconnue depuis le début de Tal Coat.

Paul Devaux, maître du rêve, sous la direction de William Saasé & Claire Leblanc, Palais Lumière, Evian / Somogy, Editions d'Art, 216 p., 35 euro.

Comme c'est le cas pour beaucoup de grands artistes du siècle précédent, l'oeuvre de Paul Delvaux semble s'être transformée en une collection d'images d'Epinal. L'une des toiles présentées au sein e cette exposition, La Vénus endormie (1944) en est l'exemple parfait : des monuments gréco-latins, des femmes, nues ou habillées à la mode de la Belle Epoque et puis des squelettes, qui rappelle les cours de sciences naturelles plutôt que d'évoquer des spectres terrifiants. C'est un mélange de metafisica à la De Chirico et de surréalisme, profondément onirique et très légèrement érotique. Dans cet esprit il faut inclure le Pygmalion (1939) où l'on voir un homme avec gabardine noire et chapeau melon, muni d'un parapluie alors que le temps paraît splendide ; il s'éloigne sans demander son reste en se dirigeant vers le fond du tableau alors qu'il vient de croiser une femme presque nue vêtue d'une fleur gigantesque et coiffée de rameau d'olivier ou de laurier ; au premier plan, une femme nue et blonde embrasse la statue d'un jeune homme nu, reposant sur un socle au niveau des cuisses. Le décor est classique, mais ne porte ouverte laisse voir une table et une lampe qui n'appartiennent pas vraiment à l'ordre dorique ! Il adore ces contrastes entre deux passés. L'autre aspect, qui est devenu comme un leitmotiv dans notre mémoire, est la description de ces gares anciennes, peuplées de jeunes femmes superbes, nues ou habillées, qui errent sur les quais entre les wagons et les locomotives sous les immenses verrières. Mais justement cette belle exposition ne fait découvrir bien d'autres aspects de sa peinture. Tout d'abord, il y a un certain nombre de toile des années vingt et trente, très différentes de ce qu'il va faire par la suite. Il est réaliste, avec une pointe subtile d'expressionnisme nordique, pas trop loin de Gustave de Smet et de Permeke, sans en être l'épigone. Le Couple (1931) est une belle composition avec, au premier plan, une jeune femme à la jupe rouge et au corsage, un bras passé au-dessus de sa chevelure, l'autre autour du cou de son amant dans un lieu public. Les Amies (1931) traduit dans une manière expressionniste appuyée montre deux femme qui semblent se battre, l'une totalement nue, l'autre vêtue d'une robe gris charbon et portant un chapeau, la scène se déroulant sans un lieu public, un café sans doute. Cette dernière rappelle Le Modèle (1920-1921), une oeuvre avec tous ces personnages figés qui regardent le modèle dénudé assis sur un divan. Le Couple entrant dans la forêt (vers 1928-1929) fait plus songer au réalisme magique italien : ces corps nus n'inspirent pas la lubricité, mais une sorte de religiosité puriste. Mais la composition est pleine de charme. En somme, un autre peintre fait son apparition et son histoire révèle des étapes de son parcours plus complexe qu'il est décrit désormais. Il y a de nombreux dessins à la plume, qui sont d'une grande beauté, les uns d'un relatif réalisme, les autres décrivant un rêve. Je ne connaissais pas une bonne moitié des ouvrages présentés. Me voilà sortis de mes souvenirs et des clichés que j'avais fini par adopter à mon tour. On ne saurait trop inviter le lecteur à se rendre à Evian avant le 1er octobre et voir ces merveilles dans ce superbe édifice.

Connaissance de Renoir, Augustin de Butler, Hermann, 144 p., 16 euro.

Tout paraît avoir été écrit sur Auguste Renoir. Cette suite d'essais montre qu'il est encore possible de se pencher sur cette oeuvre sans se retrouver dans les ornières du passé. Le premier de ces essais est remarquable car il examine la question épineuse du noir, qui est a priori banni par Renoir. L'auteur oublie de citer le précepte de Léonard de Vinci, qui recommande l'utilisation du bleu pour rendre les ombres. Renoir l'a appliqué à la lettre à ses débuts, puis a dû y renoncer car il est impossible de rendre tous les noirs de la vie citadine de l'époque par des bleus ! Et puis il évoque le problème du bitume. Mais le bitume ne servait pas comme couleur, mais pour faire briller les couleurs, et Courbet en a fait un large usage. Le bitume avait pour défaut de remonter à la surface et rendre noir tout le tableau : c'est ce qui est arrivé à l'Enterrement à Ornans, qui a dû être restauré pour retrouver ses formes et ses teintes originales. Le pleinairisme et le culte de la lumière font que les impressionnistes ont exclu dans un premier temps le noir. Puis ils l'ont réhabilité et Renoir a suivi l'exemple de Monet. Augustin de Butler parvient à rendre tous les aspects de cette problématique avec justesse et pertinence. Et l'auteur met en avant des moments de la vie artistique du peintre en nous faisant découvrir ce qui n'était plus si évident, comme, par exemple, sa relation avec Venise, pourtant fondamentale. L'expérience qu'il en a rapportée a été fondamentale pour son développement. Avec ces réflexions sur les choix de Renoir, ses postures esthétiques, nous avons la faculté non seulement d'abandonner des idées reçues sur ce peintre, mais aussi de mieux connaître ses desseins.

Paysages japonais, de Hokusai à Hasui, sous la direction de Sophie Makariou, Mnaa-Guimet, 88 p., 13,50 euro.

La xylographie a apporté au Japon de l'ère d'Edo une profonde révolution, qui n'est pas seulement, technique et stylistique, mais aussi culturel. Elle a permis une diffusion des oeuvres très importante, une popularisation considérable, mais qui n'est pas allée vers le bas, mais plutôt par une élévation de cet art. C'est le grand paradoxe de cette longue période qui n'a pas tardé à voir apparaître de très grands créateurs, parvenus à l'éminence dans l'art de la gravure sur bois en dix couleurs, comme l'a été Hokusai, devenu l'un des grands artistes universels. A l'inverse de ce qui est la coutume de ce genre d'exposition, son commissaire n'est pas parti des origines de ce mode de création, mais d'Hokusaï en personne, cet homme qui a passé cinquante de sa vie à imiter ses maîtres les plus prestigieux avant de commencer une oeuvre personnelle et qui, au moment de mourir, très âgé, déplorait de ne pas avoir découvert son style). Au fond, non avons tous une idée de l'âge d'or de cette manière de graver en bois en couleurs. On associe à ce grand maître, d'autres, comme Utagawa Hiroshige, Kitagawa Utamaro, Utagawa Kuniyoshi, on connaît déjà moins Keisai Eisen . Kawase Hasui (1883-1957) nous est inconnu. Il appartient à une autre époque, celle où le Japon à dû céder aux pressions militaires américaines et s'ouvrir au commerce avec le monde dont il avait su se préserver jusqu'alors. Hasui prouve que la tradition a perduré, malgré l'influence occidentale, du moins encore pendant quelque temps. Il serait heureux d'ailleurs que le beau musée Guimet présente un jour les productions des artistes de la « décadence » de cet art magnifique, ces derniers ayant trouvé des modes d'expression très singuliers et parfois étranges, qui méritent d'être révélés au public occidental.

113 Ors d'Asie, sous la direction de Sophie Makariou, mnaa-Guimet, 216 p., 35 euro.

Presque tout sépare l'art occidental de l'art d'Extrême-Orient. Et pourtant, il existe quelques points communs, comme l'usage de l'or qui est ici mis en évidence dans différentes civilisations. L'or a revêtu en Orient la même signification sacrée que dans nos églises et nos cathédrales. Il est là pour manifester les valeurs suprême d'une religion et d'une culture. Dans cette exposition du musée Guimet, qui constitue une sorte de panorama général de son usage. Il semble recouvrir le corps et le vêtement des Bouddha chinois, alors qu'il n'est qu'en laiton : ce n'est pas la valeur du métal précieux qui compte, mais sa symbolique. Même les mandalas tibétains peuvent être faits en partie avec de l'or. Tout comme les objets rituels ou les représentations symboliques de lieux sacrés, comme le mont Meru dans un cosmogramme chinois en laiton. Le cuivre doré a servi aussi aux moines bouddhistes pour des tiares d'officiant au Népal. En somme, le monde bouddhiste a adopté l'or comme ornement essentiel de son iconographie sacrée et de son décorum. L'hindouisme n'est pas en reste. On trouve de l'or dans ses plus belles pages historiées racontant l'histoire des dieux (on voit ici une scène de la vue de Vishnu) et le bronze doré apparaît très tôt dans les sculpture de cette théogonie gigantesque et ésotérique. Le plus intéressant ici est sans doute l'usage de l'écriture avec de l'encre et de l'or, comme on peut le voir dans un superbe album des Sceaux réalisé pour le 80e anniversaire de l'empereur Quianlong (1790) ou dans des commentaires du Tipitaka en Birmanie du XVIIIe siècle. Les éventails chinois ou japonais s'ornent d'écritures inscrites sur du papier doré. On peut découvrir aussi une anthologie de Poèmes d'hier et de maintenant au XVIIe siècle au Japon. Mais le document le plus remarquable à mes yeux est ce Sutra à l'encre dorée sur fond noir exécuté en Chine au XIIe siècle. Cette pratique est adoptée à la même époque pour figurer le Bottisattva et ses avatars dans de grands manuscrits. Au Tibet, l'écriture d'or est aussi présente. Enfin, les arts décoratifs ont bien entendu recours à l'or aussi bien dans les bols et les vases et les bijoux. Ces exemples sont loin d'épuiser l'incroyable imagination qui a animé tous ces hommes au talent consommé, qui ont pu tirer des effets de l'or des merveilles. Ce sont ici qu'un choix montant des pièces d'exception, mais aussi la diversité des techniques et de leur emploi. On voit, entre autres, une invraisemblable tenue de cour de la Birmanie de la fin du XVIIIe siècle en coton et velours de soie brodée d'or. Enfin, on ne saurait oublier l'importance de l'or dans les paravents nippons, dont je retiens surtout le superbe Paravent aux éventails flottants sur la rivière d'Uji au début de l'ère d'Edo. C'est une invitation au voyage dans une couleur qui est aussi la traduction de la plus haute valeur terrestre et céleste.

Les avant-gardes artistiques, 1918-1945, une histoire transnationale, Béatrice Joyeux-Prunel, Folio, 1200 p., 14,90 euro.

Ce livre est un peu le Titanic de l'art moderne ! L'ambition de l'auteur est à la mesure du sujet traité et je n'éprouve pas le besoin d'aller dans les recoins de l'histoire du siècle passé pour vérifier si Béatrice Joyeux-Prunel a négligé certains de ses aspects moins bien connus. Je constate seulement que dans cette période (qui part de la fin de la Grande Guerre), elle a fait la part belle au surréalisme qui, sans doute, a eu un rôle important en France, mais aussi dans de nombreux pays européens (par exemple : la Tchécoslovaquie) jusqu'en Amérique latine. Mais cela est peut-être son péché mignon, mais ne retire rien à l'intérêt et à la pertinence de son étude. En fait, le seul regret que je pourrais formuler, c'est que le format du livre de poche n'est pas bien adapté à ce genre d'ouvrage, qui doit pouvoir être consulté aisément. Mais cela est une remarque purement technique. Si elle ne s'est pas tout a fait dégager de la perspective égocentrée de l'histoire de l'art française, elle a déployé de réels efforts pour nous procurer une vision internationale, mais toutes les interférences possibles entre les différentes avant-gardes et les différents courants. C'est donc là un précieux vadémécum pour comprendre comment les arts se sont développés jusqu'à la fin de la Seconde guerre mondiale. Il ouvre des perspectives jusque là peu mises en évidence et montre que les pratiques artistiques ont de plus en plus tendance à s'internationaliser, le surréalisme fournissant justement une des plus frappantes démonstrations de ce phénomène, qui touche aussi les Amériques. Chaque pays développe des formes spécifiques, et par conséquent une culture spécifique, c'est vrai. Mais on peut noter qu'après le constructivisme, l'art hongrois est influencé grandement par l'art italien des années vingt. Je dois reconnaître que je suis resté tout à fait ébloui par cette recherche si riche d'information et conduite avec beaucoup de sérieux. Elle nous permet de sortir de visions nationales qui sont particulièrement étriquées (surtout en France !) pour embrasser un ensemble de croisements plus ou moins complexes. De plus, l'auteur n'applique pas la théorie de la table de billard de Hume. Ou alors, il faudrait imaginer une table de billard multidimensionnelle ! En somme, les Avant-gardes artistiques (1918-1945) se révèle indispensable pour comprendre comment des influences se sont jouées selon les situations propre à chaque nation, avec réciprocité ou non. Il faut noter que la France est demeurée réfractaires à toutes les influences étrangères, mais cela a été compensé par le fait que de nombreux artistes d'Europe centrale, d'Europe orientale, de Russie et même venus de l'autre côté de l'océan Atlantique ou du Japon, ont continué à affluer à Paris, d'abord attirés par l'attraction de la capitale des arts, ensuite obligés de fuir des situations dictatoriales ou la guerre. Donc à Paris a subi par ricochet (et cela est manifeste au sein de l'Ecole de Paris de cette période).

Fernand Halphen, du salon au front, sous la direction de Laure Schnapper, préface de Hervé Roten, Hermann, 394 p., 32 euro.

Il n'y a pas que les mélomanes avisés qui seront heureux de cette publication. En réalité, la figure de Fernand Halphen (1872-1917). Il a d'abord été un compositeur, dont l'oeuvre naît à l'aube de la Belle Epoque et s'achève quand il meurt après avoir contracté une maladie fatale pendant l'effroyable guerre en 1917. Il a été plus proche de Gabriel Fauré que des tenant du wagnérisme qui faisait du ravage autant dans le monde musical que dans la sphère de la peinture ou dans celle de la poésie. C'est ici l'histoire d'une famille qui va connaître une extraordinaire ascension sociale, celle d'un adolescent passionné de musique, qui cherche sa voie au conservatoire, en particulier au cours de composition de Massenet, mais admirateur de Charles Gounot, et qui connaît les grands interprètes de son temps, comme Alfred Cortot et Edouard Risler, qui parvient à trouver une place dans le monde musical qui se renouvelle à l'époque et qui s'affirme surtout dans la mélodie et le lied. Son destin a voulu qu'il devienne le chef de l'orchestre des armées du Nord. Curieux tombé de rideau sur une carrière musicale encore loin d'être accomplie ! Ce qui est passionnant dans ce livre, ce n'est pas le curieux et malheureux destin de ce Fernand Halpern, mais aussi la plongée dans un monde qui est celui de Marcel Proust, un monde qui sombre une bonne fois pour toute en 1914. Les innombrables documents, partitions, photographies qui se retrouve dans ce volume en font une mine insondable d'informations sur l'univers de la muse Euterpe dans la France de la IIIe République. On y croise les grandes figures de l'époque, comme Madeleine Lemaire, peintre de succès et dans le salon de laquelle se réunissait l'intelligentsia parisienne, ou Anatole France, dont il amis un poème en musique. Et bien sûr, le monde militaire, celui où il connaît une réussite paradoxale.

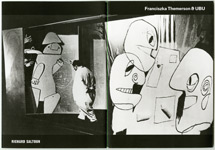

Franciszka Themerson & Ubu, Richard Saltoun Gallery, Londres, 32 p., 8 euro.

J'ai déjà eu l'occasion de parler de Franciszka Themerson, ce grand artiste anglais disparu à Londres en 1988 qui mériterait d'être découverte en France. Cette exposition particulière montre une partie des travaux qu'elle a réalisé pour illustrer et pour les costumes d'Ubu roi d'Alfred Jarry. On découvre ici de nombreuses oeuvres jamais vues encore (à ma connaissance, je peux me tromper) dont des carnets avec le texte reproduit à la main et des maquettes de masques et le costume complet du Père Ubu, qui a servi pour le spectacle représenté à l'ICA de Londres en 1952. Il faut préciser que la première traduction de cette pièce a paru sur les presses de Gaberbocchus, maison d'édition dirigée par son mari, l'écrivain Stefan Themerson (édité en France par Allia), traduite par Barbara Wright, un an plus tôt. Le catalogue présente des photographies du spectacle, mais aussi de merveilleux dessins, dont ceux qu'elle a réalisée pour la version pour marionnettes présentée par le Marionetteatern de Stockholm en 1964. A la fin, on découvre deux planches de la merveilleuse version en bande dessinée que Franciszka Themerson a exécuté à la fin des années soixante, qui a fait l'objet d'une publication intégrale. En somme l'exposition et le catalogue présente un panorama qui n'est pas exhaustif de cette aventure du personnage cocasse et monstrueux et grotesque personnage d'Ubu en Angleterre, mais est assez riche pour nous donner l'envie d'en voir et d'en savoir plus car tout est merveilleux.

Prises de bec, Curzio Malaparte, traduit de l'italien et préfacé par Stéphane Laporte, Les Belles Lettres, 400 p., 15 euro.

Curzio Malaparte (1898-1957), de son vrai non Kurt Erich Sucker, est sans discussion possible différent, l'un des plus fantastiques romanciers de l'Italie du siècle passé avec Kaputt (1944) et l'extraordinaire livre qu'est la Peau. C'est un observateur hors pair de la culture italienne (avec en particulier deux livres magnifiques comme Maledetti toscani e Benedetti italiani), mais il a aussi écrit un merveilleux ouvrage sur son expérience militaire pendant la Grande Guerre, Viva Caporetto ! (1921) et des reportages dont celui de l'invasion de l'Union soviétique par la Wehrmacht. Personnage complexe, militant fasciste avant de devenir la bête noire de Mussolini (il lui a consacré un livre féroce, Muss. Le grand imbécile, qui paraît posthume). Il a aussi dédié un livre à Marcel Proust en 1955. Cet écrivain peu discipliné, plusieurs fois emprisonné pendant la période fasciste, s'est révélé un journaliste hors pair. Il a dirigé La Conquista dello Stato en 1924, puis a collaboré à 900 de Massimo Bontempelli et a été correspondant de guerre pour Il Corriere della Sera. Après la Libération, il a fait des reportages en URSS et en Chine. (Il a légué sa célèbre villa de Capri construite par Adalberto Libera à la République Démocratique de Chine !). Dans ce recueil d'articles, qui comprennent des récits de voyages, des souvenirs et des portraits d'écrivains, Malaparte commence par évoquer la Grande Guerre et surtout d'analyser l'absolue médiocrité du haut commandement et de la classe politique dirigeante avec une verve plutôt rare. Il n'est pas commun en effet qu'un auteur parle avec tant de virulence de ceux qui n'ont jamais été en cause lors des terribles revers et qui ont été célébrés comme des vainqueurs. Il parle du mauvais sort posthume qui a été fait à D'Annunzio (il fait même référence à l'article écrit par Franz Kafka à son sujet !), de sa rencontre avec Giovanni De Pisis, dit ce qu'il pense du philosophe Giovanni Gentile et fait l'éloge de De Amicis. Il commente avec une plume au vitriol l'actualité politique et tire des leçons de ces voyages à l'étranger, surtout ceux qu'il fait en Allemagne, affirmant que l'Allemagne réalisera par la paix ce qu'elle n'a pas réussi à faire avec la guerre. Il parle beaucoup et sans détours des Toscans et des Italiens en général, avec une sagacité incomparable. Son livre est un puits sans fond d'anecdotes savoureuses et révélatrices et surtout de réflexions d'une grande lucidité sur le cours des choses en politique, dans la société ou même sur le sort des femmes dont il comprend le désir de « sortir de leur quarantaine ». C'est un livre qui se lit avec ravissement et qui surprend par sa longueur de vue.

Sous les serpents du ciel, Emmanuel Ruben, Rivages, 20 euro.

Le titre ne laissait présager rien de bon. Et il faut le dire sans ambages, ce roman n'est pas fameux. Nous sommes projetés dans une époque troublée, au début de ce siècle, dans un lieu inconnu, sans nom, composé de différentes îles. Ce pourrait être dans l'avenir, mais cela pourrait être une métaphore de notre présent. On songe aux conflits qui se déroulent au Proche-Orient. D'ailleurs, les héros ont des noms qui sont de cette zone du globe : Walid, Nida, Youssef, Samuel. Qui sont ces garçons et ces filles qui combattent le règne de Tiranis ? On l'ignore. Ils passent leur temps à tenter de fuir leurs ennemis ou à essayer de forcer le Grand Barrage, qui constitue la frontière fatidique entre les deux univers ennemis. Après tout, pourquoi pas ? L'image forte de ce roman, ce sont les cerfs-volants que nos jeunes héros lancent dans le ciel comme un défi au monde violent qui les menace. Mais, en dehors de quelques moments forts comme celui où le ciel se remplit de ces formes ludiques, le déroulement de l'histoire est confuse ou, plus exactement, sans substance. Ce n'est pas très bien charpenté et le récit ne se déroule pas avec une logique probante -, quelle que soit la logique choisit par l'auteur. Dans l'immense production de romans de la rentrée littéraire, qui ne cesse de croître d'une manière vertigineuse, il y a peu de chance que ce celui-ci trouve sa place. Il faut vraiment s'interroger sur le choix des oeuvres littéraires dans ce contexte. Mais le goût du public change vite et il est probable que les éditeurs, même les meilleurs, courent après une idée qu'ils se font de ces mutations.

La Rivière, Esther Kinsky, traduit de l'allemand par Olivier Le Lay, Gallimard, 400 p..

J'en mettrai ma main au feu : ce roman d'Esther Kinsky, est superbe. Et je pèse mes mots. Cela fait des années que je n'ai pas pu avoir le grand, l'immense plaisir de lire un roman contemporain de cette ampleur et de cette beauté. Cela tient à la façon dont l'auteur a su se dégager de tous les grands modèles fournis par la littérature du passé, sans tomber non plus dans les modes actuelles. Le roman commence part une vision presque mythologique d'un quartier peu connu de Londres où passe la Lea. L'auteur y dépeint le roi (sans doute une statue, mais rien n'est moins sûr), le magasin Katz et le petit monde des hassidim qui vivent là. Rien d'irréel en fait ; mais c'est la façon dont Esther Kinsky parle de ces lieux qui rend la description presque magique. Elle évoque son enfance londoniennes, ses promenades, les réminiscences de son pères et les photographies qu'ils prenaient (le narratrice a repris le flambeau e ton voit les endroits qu'elle dépeint dans le livre en début de chapitre). De fil en aiguille, la narratrice recompose sa vie, sans qu'on comprenne bien la chronologie ni les événements qui l'ont conduite à changer de vie. On la retrouve à Toronto, puis de nouveau en Allemagne, et toujours à Londres à différents moments, quand elle y arrive par exemple et qu'elle recherche un travail, fait un séjour à Calcutta. On a le sentiment, puisqu'on n'a aucune solution de continuité, que l'héroïne passe son temps à voyager, soit dans un microcosme, c'est-à-dire dans son petit quartier londonien avec les mêmes figures récurrentes, ou alors dans le vaste monde, où elle décrit d'autres réalités. La véritable continuité de ce roman, ce n'est pas dans la biographie de ce personne, mais de la façon dont elle a enregistré sur le papier ou sur la pellicule ce qui lui paraissait important. C'est l'oeuvre d'une promeneuse solitaire, qui enregistre ses jours et ses heures comme le faisait Turner, sur des carnets, devant le motif, pour ensuite recomposer le tout dans une logique qui n'appartient qu'à elle. Quand on a terminé le livre, on sait beaucoup de chose sur cette héroïne, mais en fin de compte presque rien sur qui elle est vraiment. Plus elle expose sa vie, et moins nous en savons sur elle ! Mais ses magnifiques descriptions de recoins cachés d'une ville ou d'une population hétéroclite restent un enchantement constant.

Lettres d'Amérique, Nathalie Sarraute, édition par Carrie Landfried & Olivier Wagner, préface d'Olivier Wagner, Gallimard, 128 p., 14,50 euro.

Nathalie Sarraute (1900-1999) a tout fait pour préserver son intimité. Comme l'explique très bien sa préface Olivier Wagner, elle a tout fait dans son existence pour préserver son existence privée afin qu'elle ne puisse jamais être assimilée à ce qu'elle a écrit dans ses romans. De plus, en lisant ces missives envoyées à son mari en 1964, quand elle a été invitée à faire une tournée de conférences en Amérique, elle a soixante-trois ans. De tous le groupe des écrivains du cercle des protagonistes du Nouveau Roman, elle est l'une des dernière à faire le voyage de l'autre côté de l'Atlantique: Alain Robbe-Grillet, Michel Butor, Robert Pinget avaient déjà faire ce Grand Tour. Il est vrai que cette mission a été repoussée à plusieurs reprises, pour diverses raisons (dont une est le fait qu'elle ait été une des signataires du Manifeste des 121 quatre ans plus tôt), mais aussi parce que le succès est venu tard pour elle : elle a dû attendre la parution des Fruits d'or en 1963 pour que l'on s'intéresse enfin à son oeuvre et qu'elle trouve son public (ce livre lui vaut le prix international de littérature en 1964). Il faut se souvenir que son premier ouvrage, Tropismes, avait paru en 1939 : salué par Max Jacob et Jean-Paul Sartre, il n'a eu aucun succès. Le Planétarium, paru en 1959, est remarqué par l'intelligentsia et l'a conforté dans sa position au sein du Nouveau Roman. En somme, ces atermoiements ont été utiles puisqu'elle arrive auréolée de gloire. Le récit de son voyage qu'elle fait à son mari, l'avocat Raymond Sarraute (elle a été elle-même inscrite au barreau de Paris), qu'elle surnomme plaisamment »mon petit chien loup » alors qu'elle signe « ton Fox » (le renard, qui fait allusion au célèbre roman de David Garnett, la Femme changée en renard, paru chez Bernard Grasset en 1924, traduit par André Maurois), n'a rien de très poétique et se limite aux faits. Elle ne manque pas, en les écrivant, ni d'humour, ni d'ironie, mais aussi d'un sacré bon sens et d'un esprit parfois très terre à terre qui surprend quand on a lu ses livres (son insistance sur l'argent qu'elle reçoit prouve que sa littérature ne lui avait guère rapporté jusqu'alors). Donc pas d'envolées lyriques, pas de discours sur la démocratie, les grands espaces, les villes qui montent à l'assaut des nuages (elle parle un peu des gratte-ciels... ), enfin bref rien qui mérite de passer à l'éternité. Elle ne jouait pas à imiter Madame de Sévigné, mais donnait des nouvelles à son époux ! Mais c'est précieux, car elle révèle son caractère, ce qui est précieux pour un auteur délibérément sans biographie !

La Haine de la poésie, Ben Lerner, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Violaine Huisman, Editions Allia, 96 p., 7 euro.

Le narrateur, au début de son récit, essaye de mémoriser un poème court de Marianne Moore. Cette difficulté inaugurale l'amène à se demander ce que peut bien être l'exercice de la poésie de nos jours. Il remonte jusqu'au sources de la poésie anglo-saxonne avec Caedmon : sa poésie est née d'un rêve qu'il a transcrit grâce aux mots. Suivent des considérations aigres douces sur l'état de poète et sur le rôle de la poésie dans notre culture. Ses propos sont lin d'être une apologie de cet art devenu très singulier dans notre monde (où pullulent néanmoins une quantité immense de personnes s'y adonnant, peut-être comme jamais). Les interrogations de Ben Lerner sont souvent insolentes, parfois déplacées, mais finalement toujours judicieuses. On est en droit de se demander quelle est la raison que poussent certains à écrire en vers. Il revient par exemple sur l'attaque virulente que Platon a faite à l'encontre des poètes dans sa République, au point de vouloir les chasser hors de la cité. Même Shelley avait des douces sur l'efficacité de la poésie, au point de déclarer qu'elle n'était que l'ombre de ses intentions. Il se réfère alors à l'anthologie des plus mauvais poèmes des Waldrop. Pour beaucoup, il doit exister un poème idéal. Cet idéal se situerait-il dans la musicalité du texte ? C'est ce qu'on a prétendu pour Keats. Et Hegel, dois-je ajouter, place au sommet de sa pyramide esthétique la poésie et la musique (l'une avec l'autre). Ben Lerner est convaincu que Keats et Dickinson sont des créateurs qui n'ont pas cru dans s la poésie en soi, mais dans ce qu'elle possédait de manière virtuelle. Il y a toujours une once d'idéalisme dans cette pratique, encore au XIXe siècle. Mais je crois qu'il se trompe quand il prend à la lettre les déclarations explosives du Manifeste du futurisme de Marinetti : ce dernier a écrit beaucoup de poèmes, du plus parnassien jusqu'au plus avant-gardiste, et il s'est révélé très brillant en la matière, comme plusieurs des futuristes italiens. J'aurais plutôt choisi le Manifeste du surréaliste, qui ne nie pas la poésie, mais l'a rendue la plupart du temps assez « guimauve », sinon indigeste. Breton n'a pas été un grand poète, ni Eluard, et encore moins Benjamin Péret. Seuls ceux qui se sont trouvés aux marges du mouvement ont fait preuve d'originalité et de talent. Il examine surtout le cas de Walt Whitman, qui a voulu faire de sa poésie une proclamation politique pour une autre Amérique. Soit dit en passant, cela est resté ancré dans la poésie des Etats-Unis, en particulier dans le cas d'Allen Ginsberg ! Ou même, d'une autre manière, dans l'oeuvre de Charles Olson. En dépit de son ton grinçant et ironique, l'auteur finit par prendre la défense de Whitman et de ses disciples plus ou moins directs. Son livre est vraiment indispensable pour se poser d'excellentes questions sur ce genre en sortant du carcan de la culture livresque franco-française, très complaisante.

Le Mythe de la vache sacrée, Florence Burgat, Rivages poche, 320 p., 8,90 euro.

Ce livre n'aurait pas pu être écrit par Mark Twain, car on ne décèle chez l'auteur aucun humour. Et son impressions de touriste occidental, qui ne connaît rien delà culture indienne, dans son immense complexité, et ses milliers de particularismes, fait penser aux personnages de l'écrivain américains qui vont en excursion de par le monde. On une peut écrire un livre sur un tel sujet sans avoir un minimum de connaissances sur une civilisation cinq fois millénaire. Sans doute les croyances religieuses, les castes, les classes, les moeurs, tout cela est le fruit d'une longue stratification. Et, en Inde, on ne supprime rien : j'ai vu faire de la poterie de type protohistorique à côté d'une centrale nucléaire à Kota ! Rien n'est détruit du passé. Les femmes sont encore vêtues comme au temps du Veda. L'invasion musulmane a simplement rajouté au sari un soutien-gorge. Et puis, il faut combattre les poncifs, qui sont associés à la mystique et, sinon, à la morale qui ont été propagées en Occident par des auteurs comme Tagore pour en faire une sorte de havre de paix. En réalité, la société indienne est très violente (par exemple, personne ne s'émeut des personnes qui dorment dans la rue enroulées dans une couverture - celle-ci étant leur unique bien - ou du destin des lépreux qui demandent l'aumône à l'entrée des temples). Lors de mon propre séjour, j'ai pu assister à des scènes terribles et lire des événements encore plus terribles dans le New Delhi Times. Bref, l'effarement de Florence Burgat est bien celui d'une Occidentale bien peu informée qui porte des jugements tels que ceux que nous pourrions porter en Europe et aux Etats-Unis, mais qui n'appartiennent pas à la culture indienne. Quand on lit ce livre, on a l'impression de lire quelque chose qui aurait été écrit à l'époque des colonies pour dénoncer la sauvagerie des autochtones ! Malgré tout cela, la vache est bel et bien sacrée. C'est un paradoxe qui surprend le touriste, car elle n'est pas particulièrement bien traitée. Mais elle peu circuler en toute liberté dans les rues des villes (chose qui commence à être interdit dans certains quartiers chics de la capitale). Quand j'ai traversé le désert du Rajasthan, tous les accidents étaient soumis à un tarif précis : une chèvre tuée, cinquante roupies, mais la vache, c'était 2.000 roupies et, pour un étranger, l'emprisonnement ou même le lynchage ! Mais chacun a sa vision du sacré. A Bombay des milliers d'emplois on tété créés pour ramasser les sacs en plastique qui risqueraient d'étouffer les vaches gyrovagues ! L'auteur devrait ne jamais sortir de son supermarché bio et se gaver de steaks végétaux !

Mrs Hemingway, Naomi Wood, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Karine Degliame O'Keeffe, Quai Voltaire, 288 p., 21 euro.

Pour l'auteur tout commence en 1926 à Antibes. C'est l 'époque où Ernest Hemingway a terminé le Soleil se lève aussi et attends impatiemment sa publication. Il est encore très jeune, mais est déjà marié avec Hadley Richardson depuis 1921. Il ne sait pas encore qu'après la parution de son livre, ils vont divorcer. L'écrivain aura trois autres épouses, sans parler de ses conquêtes. C'est un séducteur et aussi un chasseur (ce qu'il est vraiment, dans tous les sens du terme). Curieusement, les séparations se déroulent peu avant ou peu après la sortie d'un de ses romans ! Il y a chez lui une sorte de bizarre adéquation entre sa vie littéraire et sa vie sentimentale. Le roman de Naomi Wood n'est pas vraiment passionnant. La description de ses relations avec Hadley entre Paris et la Côte d'Azur n'est guère palpitante, pour ne pas dire ennuyeuse, sans saveur, sans profondeur, sans invention. C'est sans doute dû au fait que l'auteur a voulu trouver un équilibre entre la réalité biographique et l'imaginaire romanesque et ces deux pôles ne font pas souvent bon ménage. Tout bien pesé, Naomi Wood n'a fait qu'enfiler quelques anecdotes pour en faire une sorte de romance sentimentale assez fade. Et pourtant, Hemingway se prête merveilleusement à la fantaisie romanesque car il s'est pensé comme un personnage de ses oeuvres. Il est d'ailleurs le personnage principal de l'Adieu aux armes (1929). Mais que dire de toutes ces femmes ? Aucune ne semble avoir du relief ou un semblant de personnalité : on ne découvre que quelques traits de caractère pas toujours révélateurs. C'est très regrettable, car je crois que d'avoir vécu avec cette sorte de « monstre sacré » a dû être une sacrée expérience pour elles car, en dehors de son ego féroce, dévorant, il avait cette manie d'aller là où l'histoire de jouait, de l'Espagne en pleine guerre civile à la France de la Libération. Et sans non plus parler du paradis de la « Génération perdue « qu'il a su si bien restituer dans Paris est une fête : cette fois il s'agissait de l'histoire de la culture cosmopolite qui s'est ancré dans la capitale française, et même de la culture américaine. Son installation à Cuba à la fin de sa vie faisait partie aussi de sa façon de se retrouver avec lui-même dans un lieu brûlant (c'est alors la dictature de Batista), même s'il n'y joue aucun rôle politique. Il se suicide deux ans après la victoire de Fidel Castro. Je suis peut-être sévère, mais j'attends d'un ouvrage qu'il me transporte d'une manière ou d'une autre. Et ici, rien ne se passe vraiment !

|