Piero Manzoni, Achrome, sous la direction de Choghatake &Camille lévèque-Claudet, MCAB-A Lausanne / Hazan, 35 euro.

Si le blanc a trouvé une place non indifférente dans les méditations de quelques peintres de l'après-guerre, c'est Piero Manzoni (1933-1963) qui, en 1957, en fait l'unique objet de ses investigations. En effet, c'est alors qu'il s émet à peintre ses toiles baptisées Achromes. Il a continué à le faire jusqu'à sa disparition précoce en 1963. Chez lui, cette affaire a débuté par un jeu sur les mots et aussi sur un paradoxe : il a repris l'idée que le blanc ne serait pas une couleur (d'où le a privatif), mais le désigne comme étant le blanc par excellence. Quand il rédige sa biographie vers 1962, il déclare : « Il a commencé le mouvement achrome avec des tableaux blancs. » Il convient d'ajouter aussitôt que son support n'est pas une simple toile couverte de blanc : il utilise bien de la toile, mais qu'il plisse et qui donne l'image de draps de lit défait, ou dont le pliage a été fait à la hâte. Il a aussi fait des variantes, en utilisant des pliures géométriques et aussi des volumes. Et sa pensée sur le blanc n'est pas simple à suivre car elle est issue de plusieurs sources. La première est d'ordre symbolique puis qu'il a considéré que ce « sera une chaire vivante » et donc en rien impersonnelle. Il voit alors ce blanc comme ayant une relation intime avec l'utérus : « Le blanc est un utérus extraordinairement fécond duquel naissent toutes les choses lit-on dans Azimuth en 1959. Il s'est débarrassé de la gestualité et des implications psychiques qui étaient présentes dans sa période nucléaire et s'est intéressé, parmi tant d'autres questions, aux matières placentaires. IL a privilégié aussi les matières synthétiques, ce qui devrait être contradictoire dans les termes ! Mais ces rencontres et ces confrontations n'ont fait que renforcer sa volonté de s'en tenir à ce blanc « achrome » qui est le résultat d'un mélange compliqué avec du blanc de Meudon, avec du kaolin et de la colle. Son blanc est donc la production d'une couleur d'un peintre classique qui aurait un peu plus de moyens techniques que dans le passé. De plus ses Achromes n'ont pas cessé de se modifier au cours des ans, avec des superpositions régulières de plis ou l'introduction d'un pli fait à l'encre (Linea, 1961) Il y a eu aussi des toiles cousues en carré (1959-1960). En somme il n'y a jamais eu un stéréotype établi de l'Achrome, mais une suite ininterrompue de propositions. L'épaisseur de la matière compte, la régularité de son application également et des formes ont pu y être suggérées, comme le carré, le rectangle ou des divisions linéaires. Si les toiles plissées ont été majoritaires, c'est vraisemblablement parce qu'elles lui ont donné la possibilité de mieux échapper aux techniques anciennes et d émettre en avant la nouveauté de son engagement. Mais il n'a pu s'empêcher de concevoir assez tôt des toiles faites de différents matériaux, comme de satin de polyester cousu (1960-1961) ou de polystyrène expansé (1961) ou d'utiliser des papiers pliés dès 1959. Les Achromes se sont mués aussitôt en une planète artistique en soi et pour soi (sans parler des sculptures qui ont suivi assez tôt et des Petits pains michettes). Au cours de l'année 1960, Piero Manzoni a écrit ces lignes décisives dans « Libre dimension » : « une surface intégralement blanche (encore mieux : intégralement incolore, neutre) en dehors de tout phénomène pictural, de toute intervention étrangère à la valeur de surface : un blanc qui n'est pas un paysage polaire, une matière évocatrice ou une belle matière, en une sensation ou un symbole ou autre chose encore : une surface blanche qui est une surface blanche (une surface incolore qui est une surface incolore) mieux encore, qui est et c'est tout : être (et l'être total est pure devenir). » Seulement cet état parfait est une vue de l'esprit que les sens, les sensations, les impressions, les raisonnements, les suppositions et extrapolations, et enfin les interprétations ne cessent de déranger et l'a donc obligé à pousser sans cesse plus loin son idée achromique qui ne saurait rester immuable, ni lui non plus d'ailleurs.

Basquiat, Dubuffet, Soulages, une collection privée, sous la direction de Sylvie Wuhrmann &Didier Semain, Fondation de l'Hermitage / Hazan, 200 p., 35 euro.

Les collections, même les plus grandes peuvent surprendre. Souvenez-vous de la collection Barnes qui a été présentée (en partie) au musée du Luxembourg à Paris. A côté de merveilles de l'impressionnisme, on a pu voir une quantité assez impressionnante de Renoir assez médiocre de la dernière partie de la vie de ce dernier. Barnes avait une passion pour Renoir, ce qui peut se comprendre. Mais au moins aurait-il pu choisir des pièces plus glorieuses. Ici, c'est plutôt la dispersion qui surprend. La collection présentée à la Fondation de l'Hermitage de Lausanne est intéressante en ce sens, même si elle peut nous poser des questions surprenantes. Didier Semain déclare d'ailleurs dans son essai (fort intéressant) que « la figure du collectionneur est ambiguë ». L'entretien avec le collectionneur et non passionnel (le « collectionneur inconnu » !) est d'ailleurs intéressant car il montre des moments de passion et d'autres de mis en sommeil. Ce qui m'a frappé le plus, c'est l'aspect compulsif des acquisitions. Sans doute, personne n'est obligé de faire une collection d'oeuvres d'une même période, d'un même genre ou de construire sa propre histoire de l'art selon ses goûts. Mais, ici, nous avons une dispersion énorme, qui n'offre aucun fil d'Ariane. Il y a quelques ouvrages anciens, comme le de Rousseau par Houdon -, sans doute une relation à la culture helvétique. Il y a deux belles sculptures de Carpeaux et puis l'on saute à un dessin au crayon noir de Gustav Klimt ! Arrivent les inévitables Renoir et ensuite Derain (dont un beau portrait de femme des années 1925-1926) , puis un Soutine (un portrait d'enfant au pull rouge du début des années trente), un autoportrait d'Antonin Artaud, un Dubuffet de 1952, une série d'Andrew Mansfield de 1998 et une des premières têtes de Yan Pei-Ming (1989). Une nouvelle section nous offre de belles pièces de Louis Soutter suivi de tableaux d'Asger Jorn. D'autres Dubuffet se présentent en quantités notables (dont deux tableaux abstraits blancs sur noir de 198. Après quoi, nous changeons encore de registre, et nous voici avec Tobey et Soulages. Le reste, c'est un méli-mélo de Baquiat (mauvais) de Kiefer, de Twombly et puis un peu de tout (Louise Bourgeois Penck, Sean Scully, etc.) Il y a enfin de beaux travaux de Barcelò et d'insipides Lavier ! Le visiteur y trouve son compte car, dans le lot, il y a des pièces de valeurs, même si l'on cherche en vain une pièce magnifique. Ne jetons pas la pierre au collectionneur car grâce à lui, et à ses pairs, les musées s'enrichissent ensuite de l'art passé et présent. Mais, il y pourtant des mystères qu'on ne parvient pas à pénétrer !

Toulouse-Lautrec affiche la Belle Epoque, musée des Beaux-arts de Montréal / The Phillips Collection, Washington : Hazan, 134 p., 25 euro.

Nous avons vu et revu, sans cesse, les affiches de Lautrec sous les formes les plus diverses, cartes postales, posters, gadgets, couvercles de boîtes de gâteau, en sommes elles appartiennent presque à notre quotidien, et depuis longtemps. Mais les affiches originales, bien peu les connaissent. En premier lieu elles ont souvent des dimensions difficiles à imaginer de nos jours (elles sont immenses) et donc procure un tout autre sentiment des choses. Quand il a campé avec un sens inouï et de l'espace et de la posture des corps Aristide Bruant, Yvette Guilbert, Jane Avril, May Milton, tous ces grandes figures du music-hall de la belle époque et aussi les lieux où elles se sont produites, comme le Divan Japonais, Le Moulin Rouge, Le Petit Casino, Le Café Concert, ou Le fameux Chat Noir, sans parler des affiches d'exposition, l'artiste a introduit l'art dans la rue à une échelle jamais vue (du moins, du point de vue publicitaire). Ce sont des merveilles absolues, faites pour frapper les esprits. Et elles y sont parvenues ! Lautrec avait le génie de ces mises en scène et a su titrer des xylographes japonais de l'ère d'Edo ce sens aigu de la simplification stylistique nécessaire, mais aussi de la construction d'un espace qui devait cohabiter avec de grands lettres. Et comment ne pas resté en admiration devant l'affiche qu'il a dessinée pour La Revue Blanche ? C'est un pur chef-d'oeuvre, qui répond pourtant à certains impératifs d'information. Il fait partie de ceux qui ont inventé l'art publicitaire, je ne vous apprendrai rien. Mais il a fait avec une telle grandeur et avec tant de cran et de force, qu'il a surclassé ses contemporains et pas mal des auteurs qui l'ont suivi. Je suis sûr, au vu de ce beau volume, que l'exposition a du chien et même bien plus ! Ce catalogue est utile mais pour ceux qui comme moi n'ont pas eu la chance de voir cette manifestation : elle nous fait découvrir ce qui chez cet homme était la grandeur par excellence, non à cause de la taille de ces affiches, mais de leur conception, qui est magnifique.

Correspondances et écrits de guerre, Jean Lurçat, « Savoir arts », Hermann, 312 p., 25 euro.

Cette année a eu de remarquable dans le domaine des arts la réhabilitation de Jean Lurçat grâce à la magnifique exposition présentée à la Manufacture des Gobelins. Cet événement a été accompagné par la publication des lettres de jeunesse de l'artiste. Ce qui frappe dans les lettres qu'il a envoyé du front, c'est qu'elles sont très détaillées : il dit presque tout sur la réalité de la vie des soldats sur la ligne de front et sur ses propres sentiments (mais jamais de critiques évidemment car la censure existait !) . Il les a rédigées avec beaucoup de soin et a aussi fait des efforts de style. Si bien qu'il a constitué une sorte de petit journal de guerre quand on les retrouve rassemblées dans cet ouvrage. De plus, il a ajouté à ses récits des méditations sur les sujets les plus divers. Il lui arrive de décrire des paysages, et de parler d'art. Mais reste l'essentiel : on devine l'épuisement, la lassitude, et l'on comprend que la faim même se fait sentir (il décrit ses colis remplis de victuailles avec un luxe de détails incroyable). Mais il ne se plaint jamais et s'efforce plutôt de trouver des repères positifs sous les bombardements constants. La qualité de ces missives fait qu'on peut progressivement se faire une idée de la personne et de ses qualités. Quand il en a la possibilité, il dessine et en discute longuement avec ses familiers. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 1917, il est persuadé que la guerre ne pourrait être gagnée que par un ébranlement intérieur de l'Allemagne, mais pas sur le terrain militaire. Il avait vu juste car les allemands ont perdu à l'arrière avec la pénurie et la famine à l'arrière. On ne saurait donc rester indifférents devant cette correspondance nourrie, qui laisse entrevoir l'artiste qui s'affirmera après la guerre.

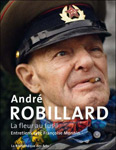

André Robillard, la fleur au fusil, entretiens avec Françoise Monnin, La bibliothèque des Arts, 152 p.

Drôle d'artiste que ce Robillard ! Il est à mi-chemin entre l'art brut et l'art drôle (il fait partie d'une grande famille dont Ben pourrait être le paradigme). Ce n'est pas un individu comme les autres : il est interné. Mais ce n'est pas un fou, de notre point de vue et ses propos sont censés. Il a des jugements sur le fait artistique qui ne sont pas absurdes. Il fait des oeuvres qui ont à voir avec la guerre : ayant développé une sorte d'usine à fabriquer les machines belliqueuses les plus curieuses, pour ne pas dire les plus délirantes. Ces conversations avec Françoise Monnin sont pleines de charme car elles ne sont pas sérieuses : l'auteur ne joue pas, ne prend pas de poses, il dit les choses avec simplicité, telle qu'il les pense.

Il ne s'éprend pas pour un immense artiste, mais tout de même prend l'art au sérieux. Sans doute, ses créations sont un assemblage de toutes sortes de choses récupérées. Ce livre permet d'entrer dans l'univers de cet homme à part et nous apprend de quelle façon il envisage ses actions dans l'univers de l'art qui va aujourd'hui sur le sophistiqué et le chic, pour ne pas dire le chiqué. C'est un cas (mais pas un cas clinique), qui mérite qu'on s'y arrête.

Esprit es-tu là ? Arnaud Labelle-Rojoux, Editions Dilecta / Editions Loevenbruck, Villa tamaris, 144 p.

Arnaud Labelle-Rojoux fait partie de ces artistes qui ont récupérer l'esprit du dadaïsme et l'ont adapté à ce qui est en jeu dans l'art contemporain. Cela donne un art égrillard, caustique, sans foi ni loi, peu respectueux de ce qui est vénéré par les spécialistes. Cette rétrospective donne une idée très claire de son entreprise de démolition générale: il n'hésite pas à se montrer grossier et vulgaire et ses oeuvres n'ont rien de très attirant car ce sont surtout des détournements et des parodies volontairement outrageuses et sans nuance. La série Mondo cane fournit un excellent exemple de sa démarche. Les chiens deviennent le sujet des compositions et les rendent ridicules. Dans le cycle du Manifeste de la passion triste, qui comprend aussi bien des performances, des installations que des ouvrages plastiques, le caricatural l'emporte sur toute autre dimension. C'est peut-être un excès de la démarche de l'artiste qui pousse les choses si loin qu'elles ne sont plus critiques, mais seulement grotesques. Bien sûr, son humour est dévastateur. Mais il ignore où il doit s'arrêter pour qu'on prenne au sérieux sa déconstruction des éléments fondateurs de l'art contemporain. Au fond, il se place comme une alternative possible à ce que nous voyons émerger. Cet anti esthétisme, cet anti tout, est contrecarré par le poids de sa propre insolence. Cela étant dit, le cycle des Chers confrères (fin 2000 a tout de même le mérite de renouer avec le pastiche et la parodie, mais l'artiste retombe dans la farce et le mauvais jeu de mots (voir Question d'honneur, 2011). Peut-être est-ce le caractère systématique de son histoire qui marque sa limite.

Pull my Daisy, Jack Kerouac, Robert Frank, Alfred Leslie, testes de Patrice Rollet & Jack Sargeant, photographies de john Cohen, Editions Macula : Centre Pompidou, 144 p., 20 euro.

L'exposition de la Beat Generation (sur laquelle il y aurait beaucoup à dire et à redire) au Centre Pompidou n'a guère suscité (contre toute attente) de grands événements éditoriaux. Quelques rééditions, voilà tout. Ce livre est sans nul doute le plus intéressant de tous car il révèle un aspect mal connu de tous de l'existence et des aspirations de Jack Kerouac. Jusqu'à une date récente, on avait été enclins à penser que l'auteur de Sur la route avait voulu se détacher de la Beat Generation. En réalité, comme le prouvent certains essais et une pièce de théâtre, tout comme une conversation avec le journaliste et écrivain John Clellon Holmes, qui a fait usage de l'expression dans un article qui a fait sensation, il tenait à en être la figure emblématique. Ce petit film en 16 mm n'a rien à voir avec son rêve : voir une adaptation cinématographique de On the Road (un film est bel et bien sorti par la MGM, baptisé Beat Generation, mais c'était une production très médiocre et qui n'a pas eu aucun succès) Mais, en 1959, il accepte d'écrire un texte qui est lu en voix off. Les principaux acteurs de ce court métrage (28 minutes au bout de trente heures de tournage !) sont Delphine Seyrig et le peintre Larry Rivers. On y voit aussiAllen Ginsberg, Gregory Corso (qui devait jouer le rôle de Kerouac) et Peter Orlovsky. Les auteurs sont Robert Frank et Alfred Leslie, un artiste. Le texte de Kerouac s'inspire d'un épisode de sa vie, qui a eu lien en 1955, chez les Cassady en Californie. Le poème « Pull my Daisy » a été réécrit par Kerouac avec l'aide de Ginsberg et mis en musique par David Amram. Dommage que le film n'accompagne le livre ! Mais c'est un épisode de l'histoire de la Beat Generation, qui mérite d'être connu et les nombreux entretiens et documents rassemblés ici nous le font découvrir, ce qui est une manière intéressante de voir comment ces écrivains ont cultivé une relation avec les autres arts. Cet ouvrage renferme un dossier important pour l'histoire de la Beat Generation et sur les ambitions de Jack Kerouac, qui était tiraillé entre son rêve de gloire et son inexorable compulsion à l'autodestruction.

Le dictionnaire de la littérature française, Charles Dantzig, « Bouquins », Robert Laffont, 1024 p., 30 euro.

Je possède dans ma bibliothèque un dictionnaire des écrivains italiens écrit par eux-mêmes. Cette fois, je me retrouve avec un dictionnaire littéraire écrit par un écrivain dans une perspective idiosyncrasique bien marquée. L'auteur se montre très irrespectueux avec pas mal de ses pairs, même les grands classiques. Prenons par exemple l'article sur Nicolas Boileau. Cela commence sans détours : « Boileau est un esprit étroit qui ne s'éveille que pour faire des remontrances... » Sans doute met-il des bémols par la suite, même s'il considère qu'il imite Juvénal et Martial. Un autre exemple : Pierre Corneille. L'auteur nous raconte ses souvenirs d'enfance et brode sur la question de l'auteur qui fait bâiller. Soit. Par la suite, il nuance, temporise, Mais dire : « Corneille, c'est le gaulliste. Grognon, mais près de la niche », me paraît un trait d'esprit un peu facile. C'est le problème de ce dictionnaire. Est-ce que nous avons l'envie de partager ce qui dit Charles Dantzig sur Balzac ou sur Sainte-Beuve (« c'était une concierge se prenant pour une duchesse. ») C'est amusant, sans doute, mais comme il s'agit d'un humour rétroactif, cela est difficile à aimer. IL dit ailleurs que Jules Barbey d'Aurevilly n'avait pas d'humour. Sans doute n'a-t-il pas lu ses chroniques théâtrales, qui sont un chef d'oeuvre et ses portraits d'académiciens. La question en fait n'est pas d'avoir des affinités ou non avec un écrivains du passé. C'est de comprendre ce qu'il a accompli. Et ensuite de juger, même avec injustice. Il peut le faire assez bien pour quelques poètes (Baudelaire, Laforgue, même Mallarmé), mais pas pour Balzac, dont il ne parvient pas à identifier les ambitions dans l'écriture. Au fond, il ne sait parler correctement que des mineurs, comme Paul Léautaud, Maurice Sachs, Frédéric Dard. Mais il expédie Gabriele D'Annunzio visiblement dans avoir lu ses Nocturnes (et le reste d'ailleurs). Pour moi, ce dictionnaire est destiné à divertir les jeunes consommateurs du Café de Flore, qui ne lisent que par procuration et prennent Houellebecq pour un mauvais génie. Oscar Wilde disait que l'art était facile, mais que la critique était difficile. C'est un art où il faut de l'esprit (l'esprit de finesse et aussi l'esprit vache), et aussi des connaissances solides. Alors, dans cet ouvrage, que je contenterai de quelques passages de Ma république idéale ou de la Guerre du cliché. Même si, tout bien pesé, il m'agace profondément ! Il n'a pas l'étoffe pour poser au grand homme.

Hudson River, Joyce Carol Oates, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Claude Seban, Points, 720 p., 8,95 euro.

Chaque fois que j'ouvre un roman de Joyce Carol Oates (et je le fais depuis plus de trente ans !), je suis à la fois émerveillé et exaspéré. C'est un auteur doué, avec une incroyable faculté à verbaliser et à traduire ce flux de conscience en une écriture fluide qui paraît ne jamais devoir s'interrompre. Peut-être que ce don rare a été pour elle sa malédiction. En effet, ses capacités littéraires étant ce qu'elles sont (remarquables), sont dissoutes par ce trop-plein de phrases qui s'enchaînent avec une apparence impressionnante de naturel. D'autre part, elles souffrent de cet évident penchant que je trouve un peu naïf pour les ressources de la psychologie, qui ne sont pas inutiles dans son projet, mais qui parfois versent dans une sorte d'examen de l'âme à la petite semaine. Cela étant dit, Hudson River (publié en Amérique en 2001) est sans aucun doute une de ses meilleures réussites. L'idée de parler de ce sculpteur disparu en voulant sauver un enfant tombé à l'eau est assez bien mise en scène car elle transite par la mémoire et l'esprit de chacun des narrateurs (dont surtout des femmes). La formule n'est pas neuve, peut-être, mais ce qui compte, c'est la richesse de cette reconstitution qui, justement, se propose comme une sculpture dont émerge peut à peu tous les détails de cette personnalité qui avait le don de séduire. Et, quoi qu'on puisse penser des défauts de J. C. Oates, on se laisse facilement prendre au piège ! C'est un bon roman, malgré mes réserves, et elle a été en mesure de nous happer dans son interminable histoire, ce qui est une véritable gageure !

La Correction, Elodie Llorca, Rivages, 192 p., 18 euro.

Ce roman sera-t-il remarqué dans la masse toujours plus impressionnante qui paraît à la rentrée à l'occasion des prix littéraires ? Qui saurait le dire ? Je souhaiterais que ce soit le cas, car voilà une fiction originale et écrite avec beaucoup de caractère. Il y quelque chose d'assez classique dans cette écriture, mais qui est plus proche de nous que des grands modèles du passé. C'est l'histoire d'un homme qui travaille comme correcteur dans une publication dirigée par une femme étrange et tyrannique. Notre héros se trouve un beau jour confronté à une coquille bizarre : le mot « roulure » a remplacé « coulure ». Cette faute le met mal à l'aise. Et ce n'est que le début de ses mésaventures ; petit à petit on découvre son existence : d'abord son existence professionnelle avec cette furie qui lui déplaît tant et son collègue antipathique, ensuite son existence privée, avec son épouse Marie dont il s'est détaché et qui ne va pas tarder à le quitter. Son seul véritable hobby est l'affection qu'il porte à un petit oiseau qu'il emmène toujours avec lui et, de manière plus générale, son rapport délicat avec le monde des volatiles. L'intrigue est maigre, mais peu importe : l'auteur nous la rend tout à fait appétible et même fascinante. Elle aurait du donné lieu qu'à une brève nouvelle, mais elle réussit à tenir debout comme roman car il y a la magie du conteur qu'est Elodie Llorca. Et quand on apprend que c'est son premier roman, on est vraiment ébahi par la maîtrise dont elle a su faire preuve et par la capacité de rendre si intrigante une petite tranche de vie si commune. La Correction est un roman mérite d'être lu car on y trouvera sa délectation.

Derrière les portes closes, Stephan Orth, traduit de l'allemand par Hélène Boisson, « voyageurs », Payot, 320 p., 20 euro.

Connaissez-vous l'Iran. Moi, non, hélas. Mais le journaliste allemand Stephan Orth a accompli pour nous un long voyage il y a deux ans pour nous faire découvrir ce grand pays de l'intérieur - au sens littéral du terme. Il a vécu « chez l'habitant» allant de ville en ville après avoir séjourné à Téhéran. Ce qu'il nous rapporte de ce grand périple est passionnant et surprenant. C'est en tout cas bien loin du peu que nous pouvons apprendre par les médias. Bien sûr, ce que la presse, la radio ou la télévision nous fait connaître, c'est surtout la politique officielle et ses effets. Ici, nous écoutons les iraniens, qui n'adhèrent à ce régime, et s'efforcent d'en détourner les codes dans leur vie intime. En sorte que l'Iran a engendré une vie parallèle, qui, cela va de soi, ne peut pas se voir. Le port obligé du voile a été au fond une sorte de paradigme qui a servi aux gens de mode de vie caché. Il faut reconnaître que l'auteur décrit l'univers qu'il découvre avec beaucoup d'humour et de perspicacité. On apprend beaucoup sur l'esprit de ce peuple et on comprend comment les uns et les autres, par des moyens très différents, échappes aux ukases du régime religieux, non par impiété, mais pour lutter contre l'absurdité qui en découle. Il est aussi question de choses graves, comme les traces laissées par la guerre avec l'Irak, que nous, Occidentaux, nous avons complètement oubliée et qui a pourtant fait un nombre considérable de victimes. On revient sur le régime du shah et sur la révolution koméniste, qui doit son succès aux graves erreurs dudit régime. En somme, c'est toute l'histoire de l'Iran moderne qui défile sous nos yeux au gré des rencontres et des discussions.

Ce qui est plaisant, c'est que l'auteur n'a pas fait ce voyage pour donner des leçons, mais pour nous ouvrir les yeux sur une culture, sur des visions politiques, sur les espérances des jeunes générations. Cela se boit comme du petit lait, mais cela est aussi une source précieuse de connaissance.

De la brièveté de la vie, Sénèque, « petite Bibliothèque », Rivages poche, 96 p., 6,10 euro.

Au fond, je crois qu'il aurait judicieux d émettre l'essai de Denis Diderot comme préface, plutôt que de le loger à la fin du livre. Ce texte est important, car il montre à quel point la lecture du philosophe latin a été importante pour lui. En effet, on y retrouve sa manière de pensée, qui repose sur la raison et une relative sagesse, je dis bien relative, car sa vision du monde et de l'humanité se nourrit de considérations à la fois sensées, judicieuses et fondamentalement bourgeoises. Ce que dit Sénèque sur la relation de l'homme avec le temps et par conséquent avec la mort, est d'abord ironique et ensuite d'une parfaite sagacité. Ce qu'il dit sur le don de soi est passionnant, ce que Diderot souligne d'ailleurs longuement. Ici, nous sommes loin de l'homme qui marche vers sa mort de Kierkegaard, mais Sénèque insiste sur la conscience de cet emploi du temps que l'homme ne sait pas maîtriser. Tout son raisonnement repose sur cette incapacité, autant de la part des êtres les moins dignes de considération (les oisifs, par exemple), mais aussi du côté des figures les plus intelligentes. Ce petit traité qui est une sorte de longue lettre adressée à Paulinus, pose des questions sur la responsabilité politique, sur la jouissance, sur la connaissance et la relation avec les philosophies du passé. En définitive, Sénèque expose ce qu'il entend par une vie bien remplie et juste.

Le Dico des mots croisés, Michel Laclos, « Le Goût des mots », Points, 320 p., 7,30 euro.

Jactez-vous l'argot ? Sylvain Vanderesse, « Le Goût des mots », Points, 160 p., 6,90 euro.

Je suis un médiocre cruciverbiste. Sue Dieu me pardonne. Je n'ai pas la patience et je n'ai pas le don. Avec un pareil dictionnaire sans doute aurais-je pu faire de grands progrès car voilà un monde extrêmement codé. Cet instrument très bien conçu est une bénédiction, une source merveilleuse d'inspiration et qui vous rend hagard : vous vous dites - comment n'y ai-je pas pensé ? Mais, en fait, si on ne possède pas l'esprit de ce sport mental (ainsi le dénomme les spécialistes) il me paraît difficile de faire autre chose que d'aller au devant de grandes déconvenues ! Quoi qu'il en soit, c'est une chance de franchir le Rubicon et de parvenir à remplir ces damnées petites cases blanches ! Si pour moi tout cela est trop alambiqué, pour d'autre ce sera un puits inépuisable de conquête de l'espace miné de ces damnés mots croisés !

Les grilles proposées par Sylvain Vanderesse sont savoureuses. J'ai été très intrigué par cette proposition car l'argot, qui était encore bien vivant pendant les années cinquante a été depuis longtemps remplacé par ce langage des banlieues quia fini par envahir la capitale et qui est né de la mixité de populations d'origines diverses et variées. Le verlan a encore cours chez les jeunes, c'est vrai, et est bien vivant. Quoi qu'il en soit, ces problèmes de langage sont vraiment amusants et je ne doute pas que les amateurs trouveront avec ce petit livre une source de joie et, en fin de compte, aussi de méditation sur l'évolution de la langue parlée.

Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois, Felix Salten, traduit de l'allemand par Nicolas Waquet, préface de Maxime Rovere, Rivages Poche, 266 p., 8,90 euro.

Tous les enfants de ma génération, ont vu le film de Walt Disney avait réalisé en 1942, mais une bonne dizaine d'années plus tard. J'ai peut-être lu le livre, mais à l'époque, on faisait beaucoup d'éditions avec plus d'illustrations que de texte. Quoi qu'il en soit, la préface de Maxime Rovere m'a révélé des choses que j'ignorais complètement et qui peut modifier la lecture de ce livre, tout du moins pour un adulte ! Tout d'abord, cet ouvrage a paru avant la dernière guerre, en 1923. C'est l'oeuvre d'un auteur juif de langue allemande, mais né à Budapest, Siegmund Salzmann, qui a choisi pour nom de plume Felix Salten (1869-1945). Il a participé au groupe de Jung Wien et a été un assidu du célèbre café littéraire Griensteldl à Vienne. Il est devenu un ami très proche d'Arthur Schnitzler. Il s'est ensuite beaucoup consacré au journalisme, non sans succès. En 1901, il a fondé un théâtre baptisé le Jung-Wiener Theater Zum lieben Augustin. Mais ses espérances sont été rapidement déçues. Ce fut un échec cuisant. Il a dû fermer et a perdu une grosse somme d'argent. Cela ne l'a pas empêché de créer le cabaret Nachtlicht cinq ans plus tard ! Après la guerre et ses désillusions, il a eu l'idée de se consacrer à la littérature enfantine. Et Bambi lui a valu une grande notoriété. Hops le lièvre (1929) a connu aussi une belle carrière. D'après ce que nous raconte notre préfacier, le livre n'a pas suscité de grandes réactions, jusqu'en 1938, année où tous ses livres sont interdits en Autriche. Il a alors décidé d'aller s'installer en Suisse et il est mort à Zurich en 1945. Bambi est-il un livre prémonitoire ? C'est peu probable. Mais il a sans doute exprimé cette angoisse ancrée dans le coeur des Juifs d'Europe.

La Toubabessse, Louis-Ferdinand Deqsperez, Editions de la Différence, 286 p., 17 euro.

L'auteur nous fait voyager en Afrique (il en est d'ailleurs originaire, puisqu'il est Sud-Africain). L'Afrique d'aujourd'hui, post coloniale, où la misère se conjugue avec la corruption des dirigeants. IL nous raconte l'histoire d'Esther, une jeune femme blanche des quartiers pauvres de Johannesburg. Elle va déchoir par nécessité, mais est belle et elle ambitieuse. Elle va devenir dans un premier temps une prostituée de haut vol et, dans un de ces Etats au régime dictatoriale mais aux bases fragiles. Elle devient la maîtresse de personnages puissants, et elle passe de l'un à l'autre de ces suppôts d'un pouvoir inique avec l'idée d'arriver au sommet. Et elle y parvient. Mais un coup de force se prépare, et les insurgés gagnent. Elle va se ranger du côté des nouveaux potentats. La rébellion est écrasée, elle est meurt en ayant pu croire qu'elle était la reine de ce monde qui est dégradé et sordide, au mépris de son peuple qu'il dépouille et terrorise. Ce n'est pas tant l'histoire qui est prenante, car s'il est intéressante et curieuse, elle est somme toute linéaire -, mais la manière de la raconter qui est drôle, pleine d'insolence, baroque dans le choix des expressions, dans une sorte de sarabande infernale qui fait danser les mots et ceux qui les prononcent. C'est irrésistible. L'auteur vous embarque dans son histoire avec la belle et sulfureuse Esther, à la fois victime et mangeuse d'hommes au milieu de la folie africaine. On lit ces pages goulument, avec un ravissement en savourant ces expressions pittoresques, inventives et drolatiques. Louis-Ferdinand Deqsperez n'a pas la langue dans sa poche, mais au bout de sa plume, dans une dévorante et rabelaisienne envie de la faire résonner d'une façon inédite.

|