Peindre l'architecture - origine, évolution, transmission d'une pratique polyvalente, Sabine Frommel, « La chaire du Louvre », Louvre éditions / Editions Hazan, 272 p., 25 euro.

Cet ouvrage recueille cinq conférences que l'auteur a données au musée du Louvre. Elle a choisi un sujet qui ne nous est par inconnu, puisqu'elle parle de l'architecture pendant la période la Renaissance. Mais, si la perspective a fait l'objet d'études très poussées (l'une des plus célèbres est celle écrite par Hubert Damisch), l'architecture n'a pas eu droit à un traitement aussi détaillé. Elle s'inscrit dans les nombreuses études sur cette grande période de l'art occidental. Dans sa présentation, elle voit en Giotto le grand précurseur. Cela est à la fois vrai et faux. Déjà dans les peintures à fond or, les Pères de l'Eglise ou d'autres saints éminents peuvent soulever d'une main la maquette détaillée d'une église. Giotto traite, lui, de la ville. Je pense, peut-être avec naïveté, que l'architecture s'impose avec l'art gothique, quand les centres névralgiques du catholicisme quitte les campagnes (c'est l'époque romane) pour devenir le pivot des cités qui prennent de l'essor. C'est alors qu'apparaissent les cités-Etats ou les grands capitales (il n'est que de voir l'importance démographique de Paris). Dans sa première conférence, Sabine Frommel corrige ce point de vue en soulignant l'importance des fresques romaines, celles de la Domus Aurea, la villa de Néron, dont on avait découvert quelques éléments décoratifs à la fin di Moyen Age qui ont inspiré différents artistes dont Raphaël. Elle parle de nouveau de Giotto, plus en détail, puis des autres peintres où l'architecture joue un rôle de premier plan, comme Lorenzetti à Sienne avec Le Bon et le mauvais gouvernement. Dans sa seconde conférence, elle met l'accent sur la fonction déterminante de la perspective, mettant l'accent sur les reliefs de Donatello, de Lorenzo Ghiberti et puis dans les oeuvres peintres de Masaccio. Elle rappelle l'impact des théories de Brunelleschi ou de Leon Battista Alberti, et puis l'aura intellectuelle du cénacle néoplatonicien de Marsile Ficin à Florence. Le monde de l'art se transforme en profondeur sous l'influence de l'antique, mais en le traduisant et en l'interprétant. Elle souligne la place déterminante de Piero della Francesca, auteur d'un traité de perspective. Puis elle remonte le cours du temps pour en arriver au Pérugin. Elle prend ensuite en considération une seconde Renaissance, avec d'abord Lippi et Signorelli. Les règles de la construction architecturale sont de plus en plus précise et élaborée - ce qui va de paire avec une plus libre imagination, aussi paradoxal que cela puisse paraître - et cela abouti à un sommet avec Michel-Ange et Raphaël. Elle fournit des exemples précis pour qu'on puisse comprendre les choix de chacun des artistes. La typologie de ces représentations architecturales ne cesse d'évoluer et elle donne pour exemple Giuliano da Sangallo. Elle complète son propos en mettant en relief quelques figures singulières tel que Piero di Cosimo. Dans sa quatrième conférence, elle souligne que ces mutations n'ont cessé d'évoluer au cours du XVIe siècle et elle illustre son propos en prenant Giulio Romano, Titien et bien d'autres pour montrer ce qui change pendant cette période, jusqu'à Sodoma et Beccafumi. Et cela vaut autant pour Rome que pour Venise. La dernière conférence élargie le champ de sa recherche puisqu'elle examine Venise, avec Véronèse, l'Italie centrale avec Domenichino et Pietro da Cortona, et entraîne enfin le lecteur dans les Flandres avec Rubens et en France avec Poussin et Claude Lorrain. Ce périple dans le temps est exposé avec beaucoup de clarté et constitue un excellent moyen de comprendre comment l'architecture a fait corps avec la peinture. Les nombreuses illustrations en couleur nous permettent de mieux comprendre ses considérations. C'est un travail qui fournit les clefs du problème et est donc d'une utilité manifeste.

L'Europe de l'esprit, écrits politiques 1896-1945, Paul Valéry, édition de Paola Cattani, « Les cahiers de la nrf », Gallimard, 320 p., 22 euro.

Paul Valéry a laissé un grand nombre dans la poésie française du XXe siècle. Sans doute a-t-il prononcé de très nombreux discours et ses paroles inscrites en lettres d'or sur l'un des bâtiments de l'Exposition universelle de 1937. Mais on ne l'imagine pas en penseur politique. En fait, la plupart des écrits réunis dans ce volume n'appartiennent pas au discours politique ordinaire : ce sont des considérations judicieuses sur la civilisation, l'histoire et par-dessus tout sur l'Europe. L'un des textes les plus remarquables qu'on y découvre est « L'Avant-propos au projet de volume... » -, un ouvrage qu'il pensait écrire pour l'éditeur Champion entre 1927 et 1928. Il abandonné ce projet. C'est fort regrettable dans cette longue préface, il énonce les idées centrales de sa conception de l'Europe. Certes l'unité de l'Europe est une vieille lune, qui a eu pour grande esquisse dans le temps le règne de Charlemagne, celui de Charles Quint et celui de Napoléon. Il est tout à fait remarquable que Valéry y ait songé en une période troublée, qui suivait la Grande Guerre. Et sa vision est loin d'être naïve ou angélique. Il faut d'abord remarquer qu'il n'épouse pas la cause du pacifisme, si répandue parmi les intellectuels. Il ne fait pas non plus corps avec les idées antifascistes, qui n'en sont à l'époque qu'à leurs balbutiements. Il ne fait non pas beaucoup référence à la Société des Nations dont le président américain Wilson avait été l'architecte avec bien des difficultés. Il pense qu'elle devrait être une « Europe de l'esprit ». Il défend plutôt l'idée d'une fédération des Etats européens. Au début des années 1930, il commence à parler de l'urgence d'une telle construction. Il a une phrase magnifique qu'il prononce en 1932 : « L'homme entre dans l'avenir à reculons », ce qui prouve qu'il a une haute conscience des dangers et aussi des freins intellectuels et politiques qui peuvent sur le chemin d'une métamorphose du continent européen en vue de la réconciliation de toutes ses composantes. Le traité de Versailles n'a fait que préparer les conflits futurs avec le « droit des peuples à disposer d'eux-mêmes » dérivé de la destruction des grands empires et la création de petits Etats pouvant faire l'objet de contestations diverses et nombreuses. Il prône une universalité qui serait comparable à celle de Mahomet ou de saint Benoît - une universalité spirituelle (mais pas nécessairement religieuse à ses yeux). Il a trop l'idée d'un « homme universel » dont Goethe serait l'un des grands modèles et croit trop à l'idée que les intellectuels pourraient être les guides d'une société nouvelle et plus sûre. Comme d'autres écrivains, il devient le chantre d'une « Société des esprits » -, mais il n'est pas le seul à le faire : il n'est que de songer à Herman Hesse dans son Jeu des perles de verre. Il est probable que son admiration pour les sociétés grecques anciennes l'ait conduit à croire que les poètes et les philosophes, les « hommes de pensée » en général, pourraient remplacer les hommes politiques. Il ne cesse plus alors d'additionner les conditions qui pourraient contribuer à un avenir radieux sur le Vieux Continent. Ce qui rend sa réflexion déroutante, c'est qu'il ne fait aucune référence aux situations apparues après la guerre. Son propos se fait dès lors programmatique avec toujours cette « culture de l'élite » qui paraît bien à contre-courant des événements pendant cette décennie qui allait conduire à une nouvelle guerre... Il n'en reste pas moins vrai qu'il me semble indispensable de lire ces différents essais car il ouvre des perspectives pour la Communauté européenne, qui a bien du mal à se forger une structure politique. En dehors de cette question centrale de l'Europe, il traite d'autres questions, comme celle de la poésie, du vote des femmes ou des institutions culturelles. C'est passionnant de bout en bout

Visions de Mandiargues, modernité, avant-garde, expériences, Alexandre Castant & Iwona Tokarska-Castant, Filigranes Editions, 190 p., 25 euro.

J'ai découvert l'oeuvre d'André Pieyre de Mandiargues (1909-1991) avec Le Musée noir, qui avait paru dans la collection de poche 10/18 en 1963. Cet écrivain a toujours eu une place marginale, aux confins du surréalisme, mais avec une originalité incontestable. Il n'a jamais été populaire et d'ailleurs n'a jamais cherché à l'être. La récente publication d'un ample choix de ses livres dans la collection « Quarto » chez Gallimard a permis de le remettre au goût du jour. Mandiargues s'est rapproché du groupe surréaliste en 1947 et, dès lors, il a éprouvé une grande admiration pour André Breton qui ne s'est jamais démentie. Il a écrit plusieurs articles à son sujet. Il avait à l'époque à peine fait débuter sa carrière littéraire en publiant en 1943, à Monaco, Dans les années sordides, son premier recueil de poésie (ce livre sera réédité par Gallimard en 1948). Deux ans plus tard, toujours à Monaco, il fait paraître un nouveau recueil intitulé Hedera ou la persistance de l'amour pendant une rêverie. Ce qui fait l'intérêt et la singularité de l'ouvrage d'Alexandre Castant et d'Iwona Torkarska-Castant c'est ne n'avoir pas fait une monographie no une biographie classique ou encore une analyse de ses oeuvres poétiques ou narratives en coupe réglées. Ils ont préféré par nous faire entrer dans son monde parle biais de ses passions. Celle d'André Breton est fondamentale bien entendu, mais elle ne fait pas de lui un disciple. Puis il a beaucoup admiré Marcel Duchamp dont on retrouve la trace dans plusieurs de ses nouvelles. En outre, il a aimé les tableaux de René Magritte, sur qui il a écrit à plusieurs reprises et qu'il a considéré un peu comme une « boîte à outils » des choses de l'imaginaire. Il a aussi éprouvé une attirance pour le Mexique où Breton était allé et où il avait connu Diego Rivera, Frida Khalo et Léon Trotski. Cet intérêt pour cette culture, qui va des grandes civilisations amérindiennes jusqu'à la culture de son temps (Mandiargues a écrit, entre autres, un essais sur le peintre José Luis Cuevas) peut se comprendre en regard d'un autre attachement affectif pour l'art et l'architecture baroques. C'est quelque chose d'insolite dans le milieu français qui n'apprécie guère ce genre (il faut se rappeler que Louis XIV a fait venir en grande pompe Le Bernin, mais qu'il a refusé ses projets pour la façade du Louvre qui sera réalisée par Percier et Fontaine) C'est là un élément important pour comprendre l'esprit de ses proposes, qui ont peu de liens avec la littérature de ses contemporains. L'écrivain a adoré le fantastique, l'onirique et aussi l'extravagance baroque. La pureté de son style ne conduit pas à la rigueur cartésienne de la plupart des auteurs français ni à un flirt avec l'argot et la langue vulgaire (comme chez Céline). Et il semble naturel à ce point qu'il pût apprécié les lieux magiques, comme Bomarzo, sur lequel il a écrit un beau livre accompagné de nombreuses illustrations. Le parc Monceau l'a toujours fasciné, dans un autre registre. Il a également eu une attirance pour les bizarreries d'Arcimboldo. Il cultive le merveilleux, un l'occulte (mais sans se laisser prendre au piège de l'ésotérisme). Si les jardins l'ont sans cesse passionné, il a eu aussi un attrait pour le labyrinthe tout aussi incroyable des villes, ce qui nous fait songer à Nadja d'André Breton et au Paysan de Paris de Louis Aragon. Une cité italienne a beaucoup compté dans son histoire : il s'agit de Ferrare, qui a tant inspiré Giorgio De Chirico à la fin de la Grande Guerre. Les auteurs ont consacré une longue partie au rôle que la photographie a joué dans la constitution de son oeuvre, et puis une autre aux objets érotiques, qui ont chez lui une importance clef (Mandiargues était d'ailleurs collectionneurs d'objets érotiques en tous genres). Ce livre, dont je n'ai pas pu aborder tous les aspects, est peu académique et donc insolite mais superbe introduction à l'aventure d'André Pieyre de Mandiargues, qui mériterait d'être mieux connue à notre époque.

Décamérez ! Des nouvelles de Boccace, Nathalie Koble, postface par Tiphaine Samoyault, Editions Macula, 199 p., 28 euro.

L'auteur nous rappelle de quelle façon commence Il Decamerone de Giovanni Boccaccio, qui signifie « dix jours », écrit au début des années 1350, c'est-à-dire peu de temps après la terrible peste qui a ravagé Florence en 1348. L'histoire raconte la vie de six jeunes femmes et de trois jeunes hommes qui fuient la ville pour se réfugier dans les campagnes épargnées et d'une beauté idyllique pour se protéger de la terrible épidémie qui sème la mort dans leur cité. Ce paysage qui constitue comme un décor fixe dans cette oeuvre comprenant cent nouvelles, où Boccace s'est plu à raconter toutes ces histoires, les unes plaisantes, les autres érotiques, les autres encore révélatrices de l'état d'esprit de son temps. Nathalie Kolbe met l'accent sur cette scène bucolique car elle rappelle les jardins d'amours qu'on trouvait déjà au Moyen Age, dans la tapisserie de la Dame à la licorne ou dans Le Triomphe de la mort à Palerme. On retrouvera une représentation assez semblable dans l'épisode propédeutique de l'Abbaye de Thélème chez François Rabelais. C'est une sorte d'utopie, ou plutôt de topologie utopique, l'autre versant de la culture médiévale qui repose sur la force et la violence, et dans le cas de Boccace, les soubassements de la culture humaniste. Il est d'ailleurs à noter que la forme qu'il a adoptée est celle de la novella, la forme de fiction propre au début de la Renaissance en Italie. L'écrivain apporte pas mal d'éléments nouveaux dans l'art de l'écriture, en rupture avec ce qui l'a précédé : le choix de la « langue vulgaire » (comme l'a préconisé Dante), c'est-à-dire l'abandon du latin, des histoires qui sont profanes, rejetant le latin réservés aux doctes du clergé et écartant citadins et paysans dans leur grande majorité, une forme d'humour parfois égrillard et en tout cas peu conformiste pour évoquer la vie de ses compatriotes et puis une manière de traiter des sujets érudits avec clarté. L'une des clefs de son recueil est sans doute la prééminence de la figure mythologique de Dionée, la mère d'Aphrodite, qui donne à la vie et sa saveur et sa beauté. La ruse, qui n'est pas sans lien avec l'amour, est l'apologie de la vie dans le meilleur sens du terme (et donc pas celui de la tromperie, même s'il y a un certain nombre de maris trompés !). C'est là un livre qu'on pourrait dire sans foi ni loi, qui examine avec beaucoup de perspicacité les moeurs du temps et qui dépeint une société en pleine mutation. Il faut se souvenir que le monde qu'il a connu sort du système médiéval et est encore gothique. Ce qu'a entrepris Nathalie Koble n'est pas un commentaire savant ou une réactualisation du texte, ou sa pure et simple modernisation : elle a réinventé ce mode de conter et de donner une idée du monde. Elle a repris les thèmes et les personnages et les a placés dans une perspective narrative des plus modernes. C'est une forme de jeu, mais un jeu subtil et savant à sa façon, même si ces pages se lisent avec la plus grande facilité. Cette oeuvre est une excroissance curieuse et même déroutante de ce livre devenu un grand classique. Mais elle en a retenu ce qui a déjà fait le sujet du Décaméron alors, car le livre a été traduit dans toute l'Europe et en particulier en France. Le volume est illustré (il y a a des enluminures, mais aussi des documents actuels de toutes sortes). Il fait bien dire que nous avons sous les yeux une création a mi-chemin entre l'érudition et l'imagination, sans qu'on ne verse jamais complètement d'un côté ou de l'autre. C'est un régal. Et la postface de Tiphaine Samoyault nous éclaire sur les intentions et les sous-entendus de cet auteur hors norme qui a réussi à nous séduire.

Etrange est le chagrin, V. S. Naipaul, précédé de Souvenir de V. S. Naipaul par Paul Théroux, traduit de l'anglais par Béatrice Vierne, Editions Herodios , 48 p., 10 euro.

Vidiadhar Surajprasad Naipaul (1932-2018) a vu le jour à Trinité-el-Tobago. D'origine hindoue, il a passé son enfance dans les Antilles. Il a obtenu une bourse pour aller étudier en Angleterre et a obtenu la nationalité britannique en 1952. Son oeuvre lui a valu le prix Nobel en 2001. Si ses romans et ses nouvelles sont lus et appréciés en France, on ne sait que peu de choses de l'homme qu'il a été. Tout ce qu'il a écrit est le reflet de son expérience qui va de l'Inde de ses parents, aux Antilles de son enfance et à l'Europe où il a vécu. Le court texte que nous trouvons ici est crépusculaire, car il l'a écrit l'année de sa mort. La mort en est d'ailleurs le sujet : il y évoque trois deuils qu'il a vécu. D'abord la disparition de son père, puis celle de son frère et de son chat Augustus. Il tente de dépeindre ce que peut être cette douleur irréparable, ce chagrin qui envahit l'être tout entier et ne le lâche plus et comment ceux qu'on a aimés demeurent présents dans les tréfonds de l'âme. Il rend hommage au talent de son père, qui était écrivain et journaliste, avec une grande simplicité, sans la moindre emphase avec le seul souci de le faire connaître à tous ceux qui ne l'ont pas connu. Et il relate les relations avec son petit félin comme s'il s'agissait d'une personne, dans l'esprit propre à l'hindouisme, mais sans jamais le sacraliser. C'est très émouvant, mais pas larmoyant. Il rend justice à ces personnes et à ce petit compagnon de ses derniers jours avec simplicité, sans jouer sur des ressorts sentimentaux. C'est vraiment un très beau texte. A la fin de cet ouvrage, Paul Théroux se remémore se rencontre avec Naipaul en Ouganda. Et il rapporte une anecdote très révélatrice de la personnalité de l'écrivain quand ils se sont retrouvés ensemble à Jaïpur. Ce n'est certes pas un portrait, mais ces quelques pages nous permettent de comprendre quelque chose de ce dernier qui s'et toujours perdu comme un gamin de l'Inde, qu'il n'a connu qu'à travers le récit de ses parents. Voilà une excellente introduction à cet auteur connu dans le monde entier, mais dont in ignore les faits et gestes.

Les Abeilles d'hiver, Norbert Scheuer, traduit de l'allemand par Marie-Claude Auger, Actes Sud, 368 p., 22, 50 euro.

Ce roman se déroule pendant toute l'année 1944 et va jusqu'au printemps 1945 (c'est-à-dire jusqu'à la capitulation du IIIe Reich). Le rédacteur de ce journal intime est Egidius Arimond, un professeur de latin, qui vit aux abords d'un petit bourg, Kall, qui se trouve près de la frontière belge. Il a une grande passion : celle des abeilles, tout comme Ernst Jünger). Il passe pas mal de temps à la bibliothèque car il y a découvert le texte d'un moine érudit, Ambrosius Arimont (sans doute un de ses ancêtres lointains), qui séjournait au monastère Steinfeld et y a rédigé son grimoire sur les abeilles en 1469. Notre héros le traduit et en cite les passages les passages les plus intéressants dans son journal. Il ne parle pas de la guerre. Celle-ci ne se présente à son esprit que lorsque des avions alliés survolent sa région, et il appris à reconnaître les avions alliés qui passent au-dessus de sa tête. Puis, au fil de sa relation, on découvre que des Juifs vivent dans sa région et sont recherchés et qu'il contribue à en faire passer quelques uns en Belgique. Puis, à mesure, que le temps passe, il voit arriver des réfugiés et va s'efforcer d'en aider un certain nombre. Mais il ne donne jamais d'information sur la situation militaire. Cela n'intervient que quand il y a des bombardements près de chez lui. Il ne note que les permissions de quelques soldats habitant dans les environs. Il poursuit ses recherches et demande à son amie Charlotte de pouvoir avoir accès aux caves de la bibliothèque pour chercher des manuscrits. A l'automne, on comprend que la situation se détériore : les alertes, d'autres attaques, le plus grand soin pris pour les récoltes en témoignent. En octobre, il prend conscience du danger qui se rapproche et ressent un peu de peur. A la fin de ce mois, la région s'est changée en un campement militaire ; la salle de bal du café est devenue un petit hôpital. Le 1er novembre, il est arrêté par la Gestapo ; il est détenu trois semaines à Cologne et relâché sans explication. A la fin du mois de novembre, les Américains ne sont pas loin, mais leur offensive a été arrêtée. Les travailleurs russes sont laissés sans surveillance. Il recueille Maria et ses enfants car sa maison a été complètement détruite. L'hiver est très froid et l'on ne trouve plus ni de qui se chauffer ni e médicaments. Il tombe malade et Maria s'occupe de lui. Quand il se rétablit, après de longues semaines de quasi inconscience, il va voir ses ruchers, qui ont été presque tous détruits. Il a en tête d'épouser Maria et de s'occuper de ce qui reste de ses colonies d'abeilles. C'est là une façon assez subtile de raconter la dernière guerre vue par un oeil allemand. L'auteur a su restituer ce qu'un citoyen dans une zone rurale pouvait vivre ces événements jusqu'à temps que les troupes alliées arrivent. C'est un livre passionnant, dont le rythme un peu lent est compensé par des pages de journal assez courtes en général. C'est un livre qui a aussi son aspect singulier avec l'apparition de ce moine portant le même nom que lui, qui a partagé la même passion que lui et qui a fini mal : il a été excommunié. En définitive c'est un assez beau roman qui mérite véritablement le détour.

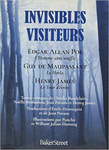

Invisibles visiteurs, L'Homme sans souffle, Edgar Allan Poe,

Le Horla, Guy de Maupassant,

Le Tour d'écrou, Henry James, traductions d'Emile Hennequin & Jean Pavans, BakerStreet, 320 p., 21 euro.

Quelle a été la raison de rassembler ces trois oeuvres ? En premier lieu sans doute le goût de l'étrange que leurs auteurs partagent. Mais est-ce suffisant ? En réalité, des liens plus secrets les relient les uns aux autres. En voici un exemple : selon Oscar Wilde, Henry James aurait dîné avec Maupassant à Londres en 1886. Jean Pavans nous relate les conditions dans lesquelles ces récits ont été écrits et cela donne un éclairage singulier sur ces trois récits. Mais l'essentiel est de comprendre que tous ont en commun une situation bien particulière : il s'agit toujours d'une possession et, en même temps d'une dépossession. Chez Poe, un individu se trouve soudain privé de son souffle et il fait tout ce qui est en son pouvoir pour le retrouver, même en affrontant la mort. Chez Maupassant, le héros de son histoire a l'impression d'être accompagné sans cesse par un être invisible, qui ne cesse d'interférer dans son existence. Cela devient pour une obsession épouvantable. Et Henry James nous campe une gouvernante britannique croit qu'un être maléfique veut du mal aux enfants dont elle a la charge. Mais impossible de savoir si cela est vrai ou si elle est jouée par son imagination. Ce n'est pas l'introduction d'une hantise fantomatique qui constitue l'essence de ces drames surréels, mais plutôt l'idée que le personnage croit avoir été dédoublé et n'est finalement la victime que de lui-même. Cette anthologie nous permet de relire ou tout simplement de découvrir ces trois merveilles littéraires qui ont pour dénominateur commun cette sensation éprouvante d'être sans cesse en présence d'une force implacable, qui le prive de son libre arbitre et le pousse dans les zones obscures de la folie.

Automoribundia, Ramòn Gòmez de la Serna, postface de Catherine Vasseur, traduit de l'espagnol par Catherine Vasseur & Delphine Valentin, Quai Voltaire, 1040 p., 34 euro.

Je vous ai déjà incité, dans cette chronique, il y a deux semaines de cela, à lire sans attendre cette magnifique oeuvre de fiction de Ramòn Gòmez de la Serna (1888-1954), Automoribundia, qui avait été d'abord publiée dans une revue bolivienne entre 1942 et 1946 et ensuite réunie en un seul volume en Argentine en 1948. Comme j'avais omis (honte à moi !) de signaler l'éditeur, Quai Voltaire), j'en profite pour ajouter deux mots sur cet auteur qui, en dépit de l'éditeur André Dimanche, qui avait tenté de le relancer en France en publiant plusieurs d'ouvrages inédits ou encore des rééditions (L'Homme perdu, Le Toréro Caracho, Seins, La Femme d'ambre), alors que ses Greguerias, repris par les Editions Cent Pages avec la préface originale de Valery Larbaud, étaient remis en circulation dans nos librairies en 2005. Depuis Le Cirque, publié en 1927 par les éditions Kra, c'est près de vingt livres qui ont été traduits dans notre langue. Mais cela n'a pas suffi à le rendre célèbre. Espérons donc qu'avec cette sorte d'autobiographie monumentale va le tirer des limbes de nos affections (ou plutôt : de nos affectations assez peu compréhensibles parfois) littéraires. Personne qui aime l'art du roman ne peut se dispenser de lire ce chef-d'oeuvre.

|