Vermeer par le détail, Gary Schwartz, Hazan, 280 p., 39,90 euro.

Le titre ne laisse rien présager de bon. Mais il ne faut pas s'arrêter au premier sentiment qu'inspire un intitulé. J'ai ressenti la même chose quand Daniel Arase, que j'admirais pourtant, a publié le Détail. Plus tard, quand j'ai lu On n'y voit rien, un ouvrage d'apparence légère mais fondamental pour tout historien de l'art qui s e respecte, j'ai mieux compris son dessein et j'ai relu ce livre dans une perspective neuve. Ce Vermeer n'a pas été conçu seulement pour nous faire apprécier les détails absolument magnifiques qui recèlent la peinture de Johannes Vermeer, mais aussi et surtout pour montrer que certains détails peuvent révéler d'un artiste dont on sait assez peu de choses. L'auteur s'attache à nous expliquer, par exemple, la nature des coiffes portées par ses différents modèles, leur signification et ce qu'elles peuvent dire sur le statut social de qui les porte. Il nous indique en outre que chaque hooftdoeck peut être porté de manière différente, ce qui est important pour comprendre la qualité de la femme. Les coiffures sont également importantes dans ses oeuvres, d'autant plus qu'il ne le traite pas toujours de la même façon. Par exemple, La Jeune fille à la perle est unique : aucune peinture occidentale ne présente la même coiffe et ce choix demeure une énigme. Gary Schwartz s'emploie ensuite à étudier les manches, les plis, et puis à tout ce qui concerne les étoffes des robes portées par ses modèles. Il fait remarquer que la fourrure, peu à peu, devient une sorte de marque personnelle de Vermeer quand il choisit de personnalité le vêtement féminin. C'est le cas dans La Jeune femme au luth et de La Jeune fille au collier de perles. De même pour les hommes. Il s'arrête en particulier sur ce que porte l'artiste vu de dos dans L'Allégorie de la peinture : le pourpoint à taillades, qu'on a souvent considéré comme étant déplacé pour quelqu'un exerçant ce métier, était en fait très à la mode dans les années 1660. En somme, tous ces détails sont très révélateurs. Ils nous disent déjà que Vermeer n'était un conformiste et qu'il lui arrivait souvent de rêver sur tel ou tel sujet. Ou de l'ennoblir. Mais le plus important se trouve dans la seconde partie de ce beau livre. La tapisserie qui figure dans L'Allégorie de la foi a une signification qu'on ne pourrait pas deviner : ce genre de tapisserie se faisait à Audenarde (Flandre orientale). Or la plupart de ses habitants étaient protestants. Dans la composition, la tapisserie joue un rôle secondaire, au fond, à gauche. Le tableau derrière la femme vêtue de bleu et de blanc dérive clairement de celui de Jacob Jordaens, qui vivait à Anvers. C'était un calviniste ! Sans doute, Vermeer ne s'est pas amusé à donner des connotations si précises à son travail exaltant le catholicisme. Mais c'est un signe que la différence de confession entre les artistes n'était pas alors franchement déterminante. Quoi qu'il en soit, l'auteur réunit tout ce qu'on a pu savoir sur les sources en ce qui concerne les tableaux que l'on découvre dans ses compositions. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit souvent d'oeuvres de ses contemporains. Il est loin de percer tous les mystères et demeure attentif au fait qu'une interprétation trop hâtive peut être dangereuse. Le même tableau peut apparaître dans deux oeuvres différentes. En somme, on apprend énormément en lisant ce livre érudit, mais très prudent sur les révélations qu'il peut faire. Les instruments de mesure et les instruments de musique, les simples objets de la vie quotidienne sont autant de pistes pour comprendre comment il travaillait et dans quel contexte social et culturel. Ce qui est sûr, c'est que les connaissances qui y sont accumulées nous feront voir autrement ses inventions picturales.

Jean-Jacques Karpff, « visez le sublime », sous la direction de Viktoria & Raphaël Mariani, musée Unter Linden, Colmar / Hazan, 264 p., 35 euro.

Cet artiste m'était inconnu, je le reconnais humblement. Il est vrai qu'il a été l'un des innombrables élèves de David et qu'on l'a oublié dans la masse. Né à Colmar en 1770, il y décède en 1829 à Paris. Fils d'un menuisier, protestant, il est admis à l'Académie royale de peinture et de sculpture en 1790 et entre dans l'atelier de David. Il obtient une médaille de troisième classe l'année suivante, puis une médaille de seconde classe l'année suivante. Il a le projet de se rendre à Rome mais il n'y est pas parvenu. En revanche David l'aide à poursuivre ses études. Il doit cependant rentrer à Colmar à la fin de 1793 où il est dispensé du service militaire. Membre du club des jacobins, on lui confie la préparation de la fête commémorant le 10 août 1792. Puis le Directoire le charge de cataloguer les oeuvres d'art devenues propriété de l'Etat. Et il a aussi continué à faire le décor des fêtes révolutionnaires jusqu'en 1800. Il se rend de temps à autre à Paris et reste en relation avec David. Il enseigne à l'Ecole centrale du Haut-Rhin, qui est fermée en 1803. Il se tourne alors vers la miniature et le portrait et peint même l'impératrice Joséphine en 1805. Il demeure à Paris et participe au Salon de 1808. Mais il ne parvient pas à vendre le portrait quand Napoléon divorce. Il enseigne le dessin et participe au Salon de 1812. Il choisit de traiter plusieurs scènes tirées d'Ossian, le livre préféré de l'empereur (traduit par Chateaubriand ; mais il s'agit d'un faux rédigé par un poète écossais, McPherson !), et est présent aux Salons de 1814 et de 1817. Il tombe malade en 1822 et ne travaille plus guère. Cependant, il trouve la force d'illustrer les oeuvres poétiques de son amie Victoire Babois, qui paraissent en 1828. Son état de santé se dégrade sas cesse et il décède le 24 mars 1829. Voilà ce qu'on peut dire en deux mots de la vie de cet artiste que la fortune n'a pas couronné. Il a laissé de remarquables ses dessins du mythe d'Ossian, qui avait été traité par Ingres et par Girodet (il fait d'ailleurs un papier d'après l'ouvrage de ce dernier). Il a réussi à trouver là un équilibre entre le néoclassicisme et le romantisme, qui donne un certain charme à ses ouvrages.

Dufy, le bonheur de vivre, sous la direction d'Olivier le Bihan, Palais Lumière, ville d'Evian / Snoeck éditions, 192 p., 35 euro.

La Légèreté, Raoul Dufy, musée Angladon / Somogy Editions d'Art, 144 p., 25 euro.

Deux expositions célèbrent ce printemps l'art de Raoul Dufy, l'une à Evian, l'autre à Angladon, au sein de la collection Jacques Doucet. Dans son essai publié dans le catalogue de l »exposition du Palais Lumière, Maximilien le Bihan rappelle aussitôt quelque chose qui m'avait complètement échappé : Henri Matisse avait exigé que Raoul Dufy ne fasse pas partie des fauves. Cette exclusion radicale et immédiate peut expliquer beaucoup de choses sur son destin de peintre. Cela n'a en rien nuit à son succès. Mais, c'est vrai, il est resté tout à fait inclassable, autant dans sa manière de faire que dans le choix qu'il a pu faire de s'orienter vers les différents métiers de la décoration. Il faut observer en premier lieu que l'artiste s'écarte de manière délibérée des formes de l'avant-garde. Par ailleurs, il ne les refuse pas au nom d'une tradition : il trace son propre chemin dans son domaine. Il commence par la mode et faire des dessins de robe pour le grand couturier Paul Poiret en 1917. Il en fait d'autres en 1920. Entre temps, il prépare des motifs de soieries pour la maison Bianchini-Férier et aussi des tissus pour des vêtements. On peut se rendre compte, en regardant ces travaux, qu'il est extrêmement doué pour « Fleurs et éléphants » de 1912 donnent déjà toute la mesure de ses qualités (ce thème, il l'a soutiré à l'une des xylographies qu'il avait faites pour le Bestiaire de Guillaume Apollinaire). Il a réalisé un répertoire impressionnant de modèles pour la maison Bianchini-Férier, avec laquelle il va collaborer jusqu'au milieu des années 1920. Et Dufy va dès lors toucher à tous les domaines delà décoration : il fait des tissus (tapisseries) pour couvrir des meubles à la manufacture de Beauvais et même un paravent avec des vues de Paris. Il exécute des tentures à l'occasion de l'Exposition internationale des arts décoratifs de Paris de 1925, toujours pour Bianchini-Férier avec pour sujet le cirque ou la plage. Il conçoit ensuite des vases, des fontaines d'intérieur en céramique (là, il choisit le Paradis terrestre ou les chevaux d'Amphitrite, mêmes corridas !) Il conçoit même un jardin d'appartement arboré avec Josep Llorens Artigas, N. M. Rubiò et Diego Giacometti, qui est une pure merveille. Sa collaboration avec Artigas et se prolonge avec de nombreux vase d'une incroyable liberté d'inspiration. Il est aussi amené à penser le décor de salon de personnes fortunées, comme le docteur Viard en 1928, pour lequel il peint des paysages et des marines et est choisi pour la décoration du nouveau paquebot Normandie en 1935. Et pour l'Exposition universelle de 1937, il se voit commandité La Fée électricité, un immense décor (le plus grand du monde dit-on) destiné au pavillon de l'Electricité et ensuite le bar-fumoir du théâtre du palais de Chaillot et même pour la singerie du jardin des Plantes (1937-1939). Enfin, il fait la connaissance de Marie Cuttoli, qui produit des meubles et des objets d'ameublement. Il imagine pour elle une multitude de tissus pour des chaises, mais aussi des cartons de tapisserie (comme « Aphrodite » ou plusieurs Paris avec sa tour Eiffel). Enfin, il collabore avec Jean Lurçat pendant les années 1940 avec des succès variables. Il a peu mi à l'épreuve son talent pour le théâtre exception faite du célèbre Boeuf sur le toit (1920). La conclusion s'impose : Dufy a été magnifique dans cette sphère, moins fulgurant dans celui de la peinture pure où le décoratif n'était pas contrebalancé, comme chez Matisse, par une recherche formelle précise et impérative.

L'exposition du musée Angladon met plus l'accent sur les gravures sur bois que Duby a faites pour le petit recueil de Guillaume Apollinaire, Bestiaire, qui a paru en 1911. L'accent est mis sur le travail accomplit par l'artiste dans la sphère des arts décoratifs. En plus de la mode, nous sont montrés des affiches réalisées pour Bianchini-Férier, ainsi que des projets de couvertures comme celle qu'il a faite en 1918 pour L'Amour de l'art et aussi celle de la Belle-Enfant ou l'Amour à quarante ans d'Eugène Montfort (1930). On découvre aussi les illustrations qu'il a faites pour les Aventure prodigieuses de Tartarin de Tarascon d'Alphonse Daudet (1937). Mais ici, ses créations pour des tissus sont mises en regards de tableaux ou d'oeuvres sur papiers, en mettant en avant certains termes, comme les baigneuses, le bord de mer, les courses, Paris, bien sûr. Mais ici c'est la musique qui est mise à l'honneur, avec les diverses versions du Pianiste au piano bleu (vers 1942) et plusieurs compositions mettant en scène des orchestres ou des instruments de musique. L'idée a été bonne de mettre ensemble des tableaux et des encres, des gouaches, des lithographies car il apparaît avec évidence que Dufy ne mettait aucune frontière entre le domaine de la peinture et celui des arts décoratifs. De plus, ce catalogue d'Angladon nous offre des pensées et des aphorismes écrits par le peintre, réunis sous le titre de la Gaieté du printemps. Cette exposition complète la précédente, les deux mises ensemble constituant un très bel hommage à l'art de Dufy qui a été un des grands créateurs dans les arts appliqués.

Tal Coat, Jean-Pascal Léger, Somogy Editions d'Art, 164 p., 39 euro.

C'est un nom qui nous perle et qui ne nous parle pas. A part quelques passionnés de son oeuvre, on ne sait plus guère ce qu'elle a été et ce qu'elle a pu représenter quand on l'a découverte de son vivant. De son vrai nom Pierre Jacob, il est né en Bretagne en 1905. Son père est pécheur. Il a d'abord été apprenti forgeron, puis peintre-céramiste et mouleur à Quimper. Mais pas longtemps car il se rend à Paris, résolu à devenir peintre à part entière. Il fait sa première exposition personnelle en 1926. C'est alors qu'il a adopté le pseudonyme de Tal Coat (ce qui signifie en breton « front de bois »). Après quoi, il se lie avec un certain nombre de ses collègues et aussi avec des écrivains : André Marchand, Blaise Cendrars, Francis Picabia, Ernest Hemingway, Gertrude Stein, et aussi Giacometti, Artaud, Tzara ... Il est figuratif, un peu dans l'esprit de l'Ecole de Paris, mais à sa manière. Il fait aussi de petites sculptures. S'il est original, il ne cherche ni à échapper à cette lame de fond ni à rejoindre les surréalistes. René Gimpel s'intéresse de près à sa création en 1934 alors qu'elle commence à trouver son assise. Il prend fait et cause pour la République espagnole et exécute en 1937 les Massacres. En 1938, il présente même une exposition personnelle à New York. Puis, pendant la période suivante, il se concentre surtout sur des paysages et des natures mortes. Mais cet ouvrage s'intéresse surtout à son oeuvre après la guerre. C'est la galerie de France qui l'a soutenu à partir de 1943 jusqu'en 1965. Après la Libération, il déconstruit les figures, les rend souvent illisibles. Ce ne sont plus que des supports de sa pensée plastique. Deux grandes amitiés le confortent dans sa nouvelle démarche : celle d'André Maldiney et celle d'André du Bouchet. Les huiles faites en 1947 sont très intéressantes car elles montrent l'effacement des silhouettes, comme dans Personnage dans une grotte. La série des Ecorces de 1948 est un autre pas vers le non figuratif. La référence au réel demeure encore signifiée par la suite, subtile, mais, au fond, l'artiste ne fait plus que de pures extrapolations du sujet suggéré par le titre. Ce sont des marques dans la terre ou la roche qui le fascinent alors, comme dans les Failles (sans titre 1954). Après quoi, il va faire des grands formats, des oeuvre monochromes ou presque, de sublimes surfaces où ne subsistent souvent que de rares signes ou des empâtements (par exemple, Grand tracé noir, 1986). En somme, Tal Coat est l'un des grands peintres abstraits, mais bien de la nouvelle Ecole de Paris, et de manière bien plus radicale.

Survage, Somogy Editions d'Art / Ville de Béziers / musée ianchelevici, La Louvière, 168 p., 30 euro.

L'enfance de Léopold Survage (1879-1968), qui de parents danois et finlandais et de religion protestante, fait ses études à Moscou. Il travaille assez tôt dans la fabrique de pianos de son père comme facteur de piano. Mais il parvient à entrer à l'Académie des Beaux-arts en 1911 et participe en 1906 à sa première exposition de groupe. Après la faillite et la mort de son père, il se rend à Paris en 1909 et vit de son méditer d'accordeur. Il s'installe à Alfortville, puis dans la capitale un an plus tard. Il s'inscrit à l'Académie Matisse, mais n'y reste que quelques mois. Il participe à la première exposition du « Valet de carreau » à Moscou. Puis il expose au Salon d' en 1911 et au Salon des Indépendants puis au Salon d'Automne en 113 et en 1914. Pendant les premières années parisiennes, il absorbe tout ce qui est nouveau dans la sphère de l'art moderne, mais tient à préserver son identité : Le Penseur de 1911 en la démonstration magistrale. Déjà Le Cheval de 1910 montre qu'il serait plus proche de Franz Marc que n'importe quel artiste français. Il est d'abord plus attiré par la notion de dynamisme plastique introduite pales futuristes italiens, ce qui l'amène à faire des encres, des gouaches et des huiles très colorées malgré sans sujet discernable. Il évolue à l'intérieur de ce genre de recherche. Et réalise une suite baptisée Suite colorées, qui ont des affinités avec le rayonnisme. Mais, toujours en 1913, il se tourne vers une forme de cubisme bien à lui, assez éloigné du cubiste analytique de Braque et de Picasso. La Nature morte à la tasse de thé est sans nul doute un tournant dans sa carrière. Guillaume Apollinaire écrit un texte sur son compte accompagné de calligrammes. Sa préface le fait entrer dans la grande famille des avant-gardes dont le poète a vu toute la portée. Il commence en 1914 une oeuvre figurative, mais dans la perspective de sa vision personnelle du cubisme, teintée de futurisme (italien mais aussi russe). Plus il avance, plus il s'éloigne du cubisme que ses créateurs commencent à abandonner. Ses tableaux font d'ailleurs songer à des décors de théâtre dont la stylisation serait très poussée et qui procèdent par ajustements de parties conçues comme de grands collages. La Ville (1919) est un exemple parlant de sa démarche. Il introduit plus de teintes sombres et du noir à partir de 1920. Il simplifie aussi ses compositions. Par la suite, il réintroduit les figures, mais sans aller dans la direction du « retour à l'ordre ». En revanche, il joue avec des difformités monstrueuses à la fin des années 1920, par exemple dans Le Joueur de balle (1927). Au début de 1930, il traverse une période de crise, avec la volonté de rendre ses figures plus réalistes, ce qui n'est pas un succès. A parti de 1934, il s'engage dans une direction plus déconcertante, mais également plus réussie avec des figures qui sont des élucubrations organiques assez ludiques. A la fin de son existence, il se consacre à des peintures monumentales, dont la fresque de La Paix pour le palais des Congrès. Qu'il soit considéré aujourd'hui comme un artiste de second rang est une injustice. Cela est du à l'incurie de notre histoire de l'art qui aime bien les mouvements organisés de manière militaire. Cela est absurde. Les groupes et écoles ne sont pour la plupart de leurs membres que des moments dans une histoire personnelle. Et Survage n'a jamais participé à aucun d'entre eux. Voilà son erreur.

Geste baroque, collections de Salzbourg, Louvre éditions / Somogy Editions d'Art, 272 p., 35 euro.

Je me suis toujours demandé où commençait et où finissait le baroque. La fin peut se comprendre par la rupture du néoclassicisme qu'a provoqué la théorie puriste de Winckelmann, embrassée par Goethe pendant un certain temps et qui a été adoptée par toute l'Europe. Canova et Batoni en Italie, Angelica Kauffmann en Suisse, Jacques-Louis David et les peintres de l'Empire à sa suite, John Flaxman en Angleterre. Mais le commencement ? Est-il formel ou théologique ? Est-ce le Concile de Trente ? Est-ce un développement logique du maniérisme ? Le problème est flagrant dans le champ de la peinture : on range dans l'âge baroque Pierre-Paul Rubens et Antoon Van Dyck. Cela a-t-il un sens ? Certainement pas. Seul Gianbattista Tiepolo peut avoir partie liée avec cette esthétique. Et puis il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas eu un baroque mais plusieurs, et que la France s'est écartée de ce courant pour adopter des formes plus sobres et solennelles, plus classiques en somme. Le palais du Louvre et le palais de Versailles, mais aussi Vaux-le-Vicomte en sont la démonstration. Il y a bien eu la petite parenthèse du rococo sous Louis XV, mais elle ne laissera rien de très marquant dans l'architecture monumentale. Il faut admettre que les impératifs religieux induits par la Réforme ont joué un rôle considérable dans cette grande mutation esthétique. D'une certaine manière, elle a tourné le dos à l'humanisme. Mais les temps ont aussi changé, et l'art n'a pu se mettre exclusivement en phase avec l'Eglise. Il existe autant de définition du baroque qu'il ya eu d'historiens de l'art et de l'architecture pour l'analyser. Je renvoie le lecteur à l'excellente étude d'Alain Mérot, Généalogies du baroque qui a paru aux éditions Le Promeneur en 2007, qui se fait un théoricien avisé de l'histoire de l'histoire de l'art. Cette magnifique exposition du musée du Louvre montre quelle forme a prise le baroque en Autriche. : la sculpture, la décoration dans son ensemble, les objets du culte, tout change d'aspect et surtout est emporté dans cette incroyable spirale ascendante qui se traduit dans le geste des figures, mais aussi dans l'aspect du mobilier profane ou religieux. La peinture y trouve sa place, comme le prouve, entre mille, La Résurrection du Christ (circa 1740) de Paul Troger ou du Napolitain Martino Altomonte dans L'Assomption de Marie (circa 1738). La encore le mouvement global est celui d'une montée vers le firmament à laquelle contribuent de nombreux personnages, dont la gestuelle exagérée est faite pour accentuer la nécessité de procéder à ce mouvement qui va du bas vers le haut. L'Archange Michel (1697) de Johann Michael Rottmayre est l'exact opposé de ce qu'aurait pu faire Charles Le Brun : il y a une violence assumée, revendiquée, dans ce combat entre l'ange et le démon déjà à terre. En somme, la peinture a ici joué le jeu des grands concepts de ce que l'on désigne comme étant le baroque d'Europe centrale. Et encore à la fin du XVIIIe siècle, Martin Johann Schmidt avec sa tragique Crucifixion (circa 1773) est à la fois violent et animé par des tensions qui se retrouvent dans la théâtralité des poses et dans le placement des croix ; la seule marque de tendresse est celle de Jean à l'a égard de la Vierge. Bien sûr, le Paradis du Tintoret dans le palais des doges à Venise et la Vision de saint Ildefonse de Tolède de Luca Giordano pourraient être considérés comme des modèles de ce genre de peinture, mais en oubliant que l'art de la peintre n'est déjà plus le même. Il faudrait aussi s'arrêter sur le luxe ostentatoire des matières précieuses et de l'or, omniprésent. Sur une architecture fastueuse et des maîtres autels qui sont des machines scéniques qui rendent la communion plus qu'un simple acte de foi, mais la plongée dans un univers fabuleux qu'il faut défendre avec résolution. C'est là un catalogue qui autorise bien des interrogations sur cette réalité de cet art qui reste encore à définir.

Daniele Lombardi, Ascoltarte con gli occhi, sous la direction de Gino Di Maggio, Mudima, 464 p., 40 euro.

Beaucoup de mélomanes et d'amateurs, comme moi, connaissent Daniel Lombardi comme un pianiste virtuose, spécialisé dans la musique d'avant-garde italienne du début du XXe siècle. Je me souviens l'avoir connu quand je l'avais fait inviter à l'Institut italien de culture à Paris pour une soirée consacrée à Alberto Savinio, que j'avais organisée à l'occasion de la sortie de deux traductions de cet écrivains, qui a commencé par être un compositeur mal connu en France où il avait fait cependant fait ses débuts avant 1914. Je l'avais aussi entendu interpréter des pièces écrites par des auteurs futuristes jusque là inconnus de moi. Mais j'étais bien loin du compte. Je n'ai su que fort tard que Daniele Lombardi est non seulement un compositeur, mais aussi un peintre. Ce merveilleux livre constitue un portrait polyphonique de cet artiste. Il fait en effet partie de ces créateurs de la musique actuelle qui ont choisi de transformer leurs partitions en oeuvres d'art. Lors du Maggio musicale de Côme à la Villa Olmo en 1972, il a présenté e grandes compositions plastiques lors de l'exposition intitulée « Notazioni di fatti sonori che l'esecutore rivele della sua propria immaginazione ». Il s'est beaucoup diverti à métamorphoser son principal instrument de travail, le piano. Il en a fait des assemblages dans l'esprit dadaïste, mais aussi traduit dans les deux dimensions dans des extrapolations graphiques qui seraient tout à fait abstrait si l'on ne reconnaissait pas la forme du piano. Il a ensuite fait de nombreuses oeuvres qui transposent dans l'espace de l'art sa recherche musicale, les notes et les portées devenant des signes dans un champ expérimental purement chromatique. C'est d'abord un auteur remarquable qui a pu présenter à Paris, à Milan et dans d'autres grandes villes européennes sa Symphonie n° 2 pour vingt-et-un pianos, mais aussi un peintre qui a choisi pour objet la musique et surtout de son langage formel (mais, curieusement, il ne s'inscrit pas dans la perspective de Vassili Kandinsky). Les nombreux essais contenus dans ce fort ouvrage nous permettent de voir et de comprendre les différentes façons de vivre son expérience musicale et picturale. De plus, il renferme plusieurs plusieurs texte de Lombardi, dont des auto entretiens tout à fait passionnants. Daniele Lombardi est sans doute le moins connu des grands musiciens de ce temps. Vous devez le découvrir à tout prix car c'est une figure hors norme que dissimule bien son attitude discrète et timide.

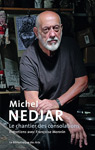

Michel Nedjar, le chantier de la consolation, entretiens avec Françoise Monnin, La Bibliothèque des Arts, 152 p., 19 euro.

Nul n'ignore que François Monnin a choisi de s'intéresser de manière spécifique aux artistes de l'Art brut. Jean Dubuffet avait forgé cette notion pour y englober tous les créateurs qui se trouvaient hors du champ de l'art reconnu par le milieu artistique. Michel Nedjar (né en 1947) n'appartiendrait que d'une manière assez relative. Les conversations qu'il a avec la critique le prouvent plutôt de manière évidente. Voilà un homme qui s'exprime avec facilité et sait définir sans problème et avec une grande clarté le parcours curieux qui a été le sien. C'est d'ailleurs assez passionnant car il fait des oeuvres sortant de l'ordinaire et qui ne peut être assimilé aux grands courants qui ont traversé la fin du siècle dernier et le début du nôtre. En effet, les poupées qu'il a créées sont liées à des souvenirs d'enfance qui l'ont marqué de manière profonde. Mais ces poupées, ces masques, ces personnages rendus de façon archaïque ne sont pas seulement associées à ces lointaines réminiscences, mais aussi à l'art des autres continents (ceux que l'on disait il n'y pas si longtemps « primitifs ») et à tout ce qu'il pouvait représenter d'un point de vue symbolique, religieux ou même transgressifs. A une autre époque, Nedjar aurait pu être considéré comme un émule du groupe nordique Cobra. Michel Nedjar développe une vision de sa création qui est lumineuse. Sans doute il y a-t-il un versant sombre dans sa création. Et il le reconnaît. Il n'est pas dépassée par ses obsessions : il sait les transformer avec une conscience dont il s'explique, mais ses hantises se traduisent néanmoins dans ses dessins et des sculptures de visages : il chez l'autre quelque chose qui l'attire et le rebute ne même temps. Il faut lire ces entretiens qui dévoilent un artiste de valeur, qui a choisi de ne pas faire obstacle à ce qui se trame entre le conscient et l'inconscient, sans fioritures. C'est vraiment intéressant pour comprendre ce que peux avoir à nous dire un homme qui sait se trouver au bord d'un gouffre qui est celui d'une plongée dans les terribles manigances d'un cerveau perturbé. Mais il échappe à ce drame existentiel et est devenu (et resté) un artiste à part entière, singulier, sans aucun doute possible.

Les Chevaliers de la table rase, Jacques Bellefroid, « Littérature », Editions de la Différence, 224 p., 16 euro.

Nous voici devant le dernier livre écrit par Jacques Bellefroid, un écrivain de valeur, qui se fait assez rare (sa production est en effet assez maigre). Cette fois il a tenu à ce qu'on indique que son ouvrage n'est pas un roman, mais un essai. Si, en effet, ce n'est pas un roman au sein plein du mot, ce n'est pas vraiment non plus un essai. C'est entre le jour et la mise en scène (toujours brève) d'attitudes caractéristiques d'auteurs de la génération qui l'a précédé et de la sienne. Il y a d'ailleurs une date qu'il tient à mettre comme le signe d'un bouleversement, une sorte de frontières des perspectives sociales et livresques. Ce qui est assez amusant dans ces petites fictions, c'est qu'il part des jeux que faisaient les surréalistes à leurs débuts, comme des potaches, et qui notaient les grands auteurs qu'ils avaient pu étudier -, Virgile, Dante, Miguel de Cervantès, Victor Hugo -, avec la plus haute désinvolture. L'expression « tabula rasa » est d'ailleurs inscrite dans leur titre, et ce n'est pas pour rien. Il s'en prend au Nouveau Roman, mais plus encore à Maurice Blanchot (avec ses idées redondantes d'écriture plurielle et de fin du livre), à l'écriture plurielle. La plupart de ses chapitres se déroulent dans la salle d'un cours d'écriture, ce qui lui permet de jouer avec des figures désormais respectées de tous et qui font partie de notre histoire romanesque. Et puis il évoque des amitié »s qui ont compté, comme celle avec l'anarchiste Daniel Guérin, puis revient sur des cas comme Proust ou Céline. Les souvenirs de son vécu s'emmêlent à ses souvenirs de lecture, et finissent par former une seule géographie mentale : il nous fait suivre le cheminement d'une pensée qui s'est engagée et qui n'a eu de laisse de s'enflammer pour la chose écrite. Il n'y a pas une frontière nette dans ces scénettes, qui pourraient être une sorte de manuel philosophique d'une littérature de plus en plus dans l'embarras à la fin du XXe siècle.

C'est souvent drolatique, parfois mordant, et d'autres fois teinté d'une certaine nostalgie un peu cachée derrière ses contestations des postures choisies par les écrivains. C'est en tout cas un livre fait pour méditer au-delà de sa nature pamphlétaire et rebelle. C'est un livre qui échappe aux sentiers battus et remet en cause pas mal des idées mal reçues ou mal transmises depuis cette parodie de révolution qui a eu lieu en Mai 68 et dans la littérature de notre pays.

Montmartre décor de cinéma, sous la direction de Pierre Philippe, Saskia Ooms, Isabelle Ducatez, Somogy Editions d'Art / musée du Montparnasse, 160 p., 19 euro.

Ce beau catalogue devrait faire la joie et des passionnés de cinéma et des amoureux de Paris. Devenu un mythe dès le début du siècle dernier, Montparnasse a bien sûr été un lieu de prédilection pour les cinéastes qui l'ont choisi comme décor. Les commissaires de l'exposition ont choisi trois films d'époque divers et hautement symboliques en plus d'un recensement des nombreux films qui y ont été tournés (en studio ou dans la réalité) : French Cancan, un des chefs-d'oeuvre de Jean Renoir (1955), Les 400 coups de François Truffaut (1959), Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet (2001), qui représentent trois moments clefs du 7e Art et bien entendu trois façons très différentes d'envisager l'imaginaire que suscite la Butte. Marcel Carné, tout comme les frères Jacques et Pierre Prévert y tiennent une place non négligeable avec les Enfants du paradis (1945) et Les Portes de la nuit (1946) tout comme d'ailleurs le cinéaste américain Vicente Minnelli pour son inoubliable Un Américain à Paris (1951) avec Gene Kelly et Leslie Caron. C'est un livre qui nous fait entrer dans le merveilleux de plain-pied et aussi dans la manière dont Montmartre a été enlevé au rang d'un lieu mythique par tous ces grands réalisateurs, qui en ont traité l'histoire récente ou la réalité à leur époque. C'est très bien documenté et le choix de ne se fonder, pour l'organisation générale, sur ces trois films français à succès a été excellente pour la lecture de cette légende, ce qui n'exclue pas le moins du monde les autres metteurs en scène qui s'en sont approchés, de Gérard Bourgeois avec L'Attrait de Paris (1912) à La Femme nue de Léonce Perret (1926). C'est le genre d'exposition et de catalogue qu'on aimerait trouver plus souvent, que l'on soit cinéphile ou non, Parisien de naissance ou étranger.

Cinéma, scénarios inédits, Jacques Prévert, préface de N. T. Binh., Folio, 400 p., 9,30 euro.

Pour ceux qui auront aimé le catalogue du musée du Montparnasse, « Montmartre décor de cinéma », je ne saurait trop conseillé de lire les scénarios inédits de jacques Prévert et qui, par définition, n'ont jamais été tournés. On sait que la filmographie de Prévert est considérable et que l'écriture de films a été la moitié de son oeuvre. Vous n'ignorez pas que Jacques Prévert et son frère Pierre ont créé en 1932 le groupe théâtral Octobre, qui était très engagé. Mais Jacques Prévert avait déjà travaille pour le cinéma dès la période du muet (un court métrage avec son frère) et puis commence à écrire pour Marc Allégret en 1931 (La Petite chocolatière). Sa production est énorme, surtout si l'on considère les scénarios qui n'ont pas été tournés. Plusieurs de ses textes ne lui sont pas crédités. En somme, Jacques Prévert a joué un rôle immense dans le cinéma français entre 1930 et 1960, collaborant avec Marcel Carné Claude Autant-Lara, Jean Renoir, Jean Grémillon. Cet ouvrage rassemble les scénarios de deux scénarios que Prévert a écrit et qui n'ont pas été réalisés : Le Grand matinal, destiné à Jean Grémillon, qui avait un aspect burlesque, et Le Diable vert, a été conçu pour Marcel Carné pendant la guerre, à l'époque de la société de production allemande Continental. C'était une histoire romantique un peu fleur bleue contrariées par des personnages malveillants. Ces deux manuscrits révèlent, si besoin en était, le talent de cet auteur que avait fait du cinéma une sorte de seconde nature, qui ne se départissait jamais de sa poésie populaire et bonne enfant.

La Disparition d'Heinrich Schlögel, Martha Baillie, traduit de l'anglais (Canada) par Paule Noyart, Jacqueline Chambon, actes sud, 256 p., 22,50 euro.

Ce beau roman renoue avec la grande tradition des livres d'aventure liées à l'exploration du monde alors que sa cartographie n'était pas tout à fait achevée. Il se déroule à notre époque et le téméraire jeune Allemand qui est parti au début des années quatre-vingts en quête des peuples de l'extrême Nord du Canada, en particulier celui qui parle sur le point de s'éteindre, en suivant les traces d'un prédécesseur célèbre, Samuel Hearne. Schlögel ne va pas parcourir d'immense étendues entièrement désertes, mais rencontré des hommes qui sont venus eux aussi cherché quelque chose dans ces territoires déshérités. Il aurait partir avec sa soeur Inge, qu'il aime et qu'il admire beaucoup, mais celle-ci refuse de le suivre. C'est donc seul qu'il va découvre des paysages, une flore, une faune qu'il connaît plus par la lecture que par l'expérience. Il tente de rester en contact avec ses proches, tient un journal et s'efforce de ne pas perdre tout à fait la raison au cours de ses longues, ses interminables randonnées solitaires et de ses rencontre avec les populations indigènes ou non qui peuplent ces zones de frontière, qui se modernisent peu à peu et qui sont devenus des enjeux économiques d'importance majeure. Puis on perd totalement ses traces. La presse s'interroge. Il rencontre par hasard sa sur dans une bibliothèque de Toronto. Près de trente années avaient passé. Quelques jours plus tard, il se rend dans un hôpital pour se faire traiter les oreilles, car il n'entend plus et souffre. Et, dès lors pus rien. De nouveau ses traces se sont effacées. Tout en utilisant toutes les ressources des communications modernes et en fondant son livre sur un esprit moderne, Matha Baillie a su écrire une fiction aussi attachante et captivante que les récits laissés par ses hommes qui ont été attirés par l'inconnu des pôles, des jungles tropicales, des régions les plus perdues du vaste monde. Mais cette fois avec un être qui ne partait pas pour des raisons exclusivement scientifiques, mais aussi pour des raisons existentielles -, celle en tout cas de comprendre dans quelles conditions cet univers changeait et dans quelle direction il devait s'orienter. Il part instruit par sa sur et par tout ce qu'il a pu apprendre dans les bibliothèques. Mais il a marché sur une route mystérieuse et dangereuse dont le ne connaissait pas l'aboutissement. Je ne savais rien de cet auteur du Canada anglais, Martha Baillie, et je ne dois dire que sa rencontre ne m'a pas déçu.

Au-delà. Entrée triomphale dans Port-Arthur, Uchida Hyakken préface de Philippe Forest, traduit du japonais et présenté par Patrick Honoré, Les Belles Lettres, 280 p., 24,90 euro.

Qui avait entendu parler d'Uchida Hyakken ? Pas moi en tout cas bien que je me sois particulièrement intéressé à la littérature japonaise. De son vrai nom Uchida Eizo, fils d'un brasseur de saké, Uchida Hyakken (1889-1971) a été l'auteur de romans et de nombreuses nouvelles. Il a été d'un grand écrivain, traduit en français depuis longtemps, - Natsume Sôseki. Il est regardé dans son pays comme l'un des principaux fondateurs de la littérature moderne. Cet ouvrage rassemble deux recueils de nouvelles. Mais peut-être certains se rappelleront qu'il avait inspiré à Akira Kurosawa ce merveilleux film, Madadayo, tourné en 1993. C'était l'histoire d'un professeur (à noter que l'auteur a été professeur d'allemand pendant plus de dix ans), depuis l'entrée en guerre du Japon contre les Etats-Unis jusqu'à la période de reconstruction après la défaite de son pays. Tous les ans, comme le veut la tradition, ses étudiants se réunissent autour de lui et il doit boire devant eux une énorme pinte de bière. Hyakken a commencé sa carrière littéraire en écrivant des poèmes, puis en publiant ses premières nouvelles en 1922 : De l'autre monde (ou Au-delà). Il s'agissait surtout de nouvelles fantastiques - , un genre qu'il n'abandonnera jamais. Ce faisant, il se fait l'hériter de Ryûnosuke Akutagawa (1892-1927), qui a excellé dans l'art du bizarre et dont il a été l'ami. Mais son ambition a été dans ce livre de sortir le genre en question de sa tradition dont son génial précurseur prétendait encore sauvegarder. Il a une vision beaucoup plus dépouillée des choses, dans les références savantes qui émaillent souvent les oeuvres japonaises et par une écriture rapides et sans archaïsmes. C'est vrai que ces nouvelles semblent moins ésotériques que ce que nous connaissons avant lui. D'aucuns l'on comparé à Franz Kafka. C'est un grossier malentendu. A part quelques rares récits, Kafka ne poursuit pas le fantastique. En revanche, il introduit une dose conséquente de réalisme, qui pourrait plus faire songer à Maupassant ! Il a été le peintre des situations inextricables, des chutes physiques et morales, de la perversité et de la dépravation, sans porter de jugements moraux ou philosophiques. Il a envie de décrire un monde qui est passé à une occidentalisation forcé épar le coup de force des Etats-Unis, et qui ne parvient jamais à effectuer ce passage. La synthèse entre la culture ancienne et la culture nouvelle (dont il est un des représentants) ne s'effectue qu'en partie et mal. Le pays s'est incroyablement modernisé, mais n'a pas abandonné ses croyances, usages et préjugés d'autrefois. Avec son sens de la concision, des dialogues enlevés, d'une justesse de ton remarquable, il nous introduit à ce Japon qui n'est ni celui des poncifs ancestraux, ni celui de ce vernis d'occidentalisation. L'Entré triomphale à Port-Arthur de 1934 monte d'ailleurs plus franchement ce conflit insoluble qui peut sans doute expliquer la politique orgueilleuse de conquête dans le Pacifique, en Corée et en Chine qui a entrainé le Japon aboutissant au désastre que l'on sait et à une incroyable renaissance, mais toujours dans cette dualité. Mais on ne doit pas le lire pour avoir des clefs pour comprendre cette nation complexe : ce sont des nouvelles superbe, qui mêle l'humour avec un pessimisme intense, la nostalgie et l'élan vital vers une vie plus belle.

Un garçon près de la rivière, Gore Vidal, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Philippe Mikriammos, Payot Rivages, 286 p., 8,80 euro.

Encore un livre retraduit. C'est insupportable ! Ce roman de Gore Vidal (1925-2012) a paru en 1981 en français en français par les soins de Gilbert Martineau. Il a fallu qu'il ce texte soit refait en 1999 pour des raisons évidentes et peu louables. C'est le mal français dans toute son acception. Mais passons à plus intéressant. Ce livre, The City and the Pilar, publié en 1948, a suscité pas mal d'émotion à cette époque car il était question d'amours entre jeunes hommes et que cela ne se faisait pas dans l'Amérique de la chasse aux sorcières communistes ! De plus, il a été écrit dans une optique tragique, ce qui n'était pas acceptable pour ce genre d'histoire d'amour : une autre fin aurait rendu le sujet plus acceptable. Le périple qu'accomplissent les deux amis, Jim Willard et Robert Ford, pendant les années trente est assez décousu et déconcertant (on passe de l'Alaska à Hollywood et se termine à New York dans le Village) a suscité des réactions virulentes. Dans sa préface, rédigée sans doute assez tard, Gore Vidal n'est pas virulent contre ses détracteurs, mais tient à remettre les choses à leur place, déjà à ce qui le concerne personnellement. Il ne fait que suggéré que ce livre a profondément modifié le cours de son existence. Il est amusant quand il parle de son ami qui lui a conseillé de l'adresser à Thomas Mann, qui vivait aux Etats-Unis à l'époque. Il n'a découvert que bien plus tard que si l'écrivain et prix Nobel allemand ne lui avait pas répondu, il avait néanmoins parlé de lui dans son journal en des termes flatteurs. Ce livre a un peu vieilli, et il n'offusquerait aujourd'hui plus personne. Mais ce n'est pas un mauvais roman, loin s'en faut, et il a été de son temps un véritable pavé dans la marre : il faut rendre hommage au courage de l'auteur.

Le Goût de La Havane, Jean-Claude Perrier, « Le petit Mercure », Mercure de France, 96 p., 7 euro.

Vue de loin, à travers les reportages, La Havane ce sont les représentations géantes de Fidel Castro avec des slogans révolutionnaires et les belles américaines, cent fois réparées avec un génie de la mécanique assez peu commun. C'est la capitale d'une île qui vit encore à l'écart du monde. Mais c'est aussi une ville chargée d'histoire (et pas seulement celle du renversement du régime de Battista). Paul Morand, Nazim Hikmet et Jean-Paul Sartre ont tenu à en décrire différents aspects quand ils l'ont découverte. L'enfant du pays, Zoé Valdés, l'a dépeinte avec jubilation, Edoardo Manet fait le portrait de ses brodeuses. Comme toujours, ce livre, en choisissant parmi la littérature de voyages et les mémoires laissées par les écrivains donne une vision prismatique d'une ville, lui donnant une réelle densité et une force d'attraction incomparable.

Le Livre des livres perdus, Giorgio van Straten, traduit de l'italien par Marguerite Pozzoli, Actes Sud, 176 p., 18 euro.

Livre érudit et néanmoins d'une lecture très plaisante, ce Livre des livres perdus est une série d'enquêtes sur des oeuvres littéraires de grands auteurs qui ont disparu à tout jamais. L'auteur ne joue pas la carte de l'étude universitaire mais pas non plus celle du roman d'investigation. Il s'agit aux dires de l'auteur, « d'un voyage sur les traces de huit livres perdus ». Je comprends sa démarche et l'approuve, mais je ne suis pas d'accord avec lui quand il affirme que Max Brod aurait trahi la volonté destructrice de Kafka : qu'il relise avec soin les deux « testaments » que l'auteur du Procès a rédigés : ils se contredisent ! Mais en dehors de cela, il a traité chaque cas avec beaucoup d'esprit et de perspicacité. Je pense à celui de Romano Bilenchi, écrivain italien mal connu en France mais que Giorgio von Straten a connu : il évoque la perte pendant la guerre du manuscrit d'un roman presque achevé, L'innocenza di Teresa, qui a été la cause de sa difficulté à se remettre à écrire de la fiction. Il nous fait nous confronter avec la question des fragments des mémoires de Lord Byron, la perte dans le train, en gare d'Evian, d'un tapuscrit d'Ernest Hemingway placé dans une valise, la grande affaire d'espionnage qui s'est déroulé après la guerre, dans l'espoir de retrouver un ouvrage disparu de Bruno Schulz, le Messie, la fameuse valise noire de Walter Benjamin (mais là c'est un autre phénomène, et l'auteur d'ailleurs commet une erreur sur l'échec du passage des Pyrénées par Benjamin, car il n'aurait pas été remis à la Gestapo puisque l'histoire s'est déroulée en zone libre), le roman introuvable de Sylvia Plath (que sait son ex-mari Ted Hughes ?). Il y est question aussi d'une partie des Ames mortes de Nicolas Gogol et de la disparition d'une version d'Au-dessus du volcan de Malcolm Lowry... Bien sûr, toutes ces histoires sont assez bien connues des lettrés, mais tous les lecteurs ne sont pas tous de fins lettrés, mais plutôt des personnes qui espèrent justement être introduites dans les arcanes de l'art de la littérature. Et dans ce sens précis, notre auteur a réussi à enchanter en faisant le récit de ces mystères.

L'Intérêt de l'enfant, Ian McEvan, traduit de l'anglais par France Camus-Pichon, Folio, 240 p., 7,20 euro.

Au fond, l'écrivain britannique n'aurait pas dû faire un roman, mais une longue nouvelle avec cette histoire. Tout tourne en fait auteur de la figure d'une femme qui est un magistrat expérimenté à la Haute Cour londonienne et qui se trouve confrontée à un cas insolite, mais pas si rare que cela : il s'agit d'un adolescent appartenant à une famille de Témoins de Jéhovah. Il est atteint d'une leucémie. Des transfusions de sang sont indispensables pour tenter de le guérir. Ses parents s'y opposent au nom de leurs convictions religieuses. Les médecins sont révoltés par leur attitude et porte ce cas urgent devant la justice. Ce juge, Fiona Maye, spécialisée dans le droit familial se passionne pour cette affaire et va se rendre au chevet de ce jeune garçon, Adam Henry. Elle parvient à le convaincre de ne pas suivre l'avis de ses parents. Et ce refus de leur obéir lui permet de sortir de ce mauvais pas. C'est une victoire pour elle, qui est une victoire à la Pyrrhus car Adam Henry, qui est un poète très sensible et doué, entretient avec elle des relations assez étranges, et Fiona Maye se retrouve dans une sorte d'imbroglio sentimental peu clair. A la fin, Adam rechute et cette fois il obéit aux règles de sa confession et meurt sans qu'on ne puisse rien faire pour lui. Ce roman est peu tiré par les cheveux car si l'affaire assez commune (cela fait la une des journaux de manière ponctuelle), l'histoire sentimental dite et non dite n'est pas faite pour nous convaincre. Bref Ian McEwan n'a pas écrit là son meilleur livre. Je me demande toute façon si on peut le considérer comme un des grands écrivains anglo-saxons de notre époque. A vous de me le dire.

|