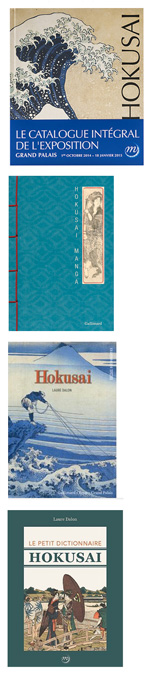

Hokusai, Editions de la Réunion des musées nationaux, 415 p., 50 euro.

Hokusai, Laure Dalon, « Hors série découvertes », Gallimard, s.p., 8,90 euro.

Manga, Hokusai, présenté par Dominique Ruspoli, Gallimard, 60 pages doubles, 19 euro.

Le Petit dictionnaire Hokusai, Laure Dalon, Editions des Musées nationaux, s. p., 12 euro.

Les livres sur l'immense artiste japonais Hokusai vont être nombreux car cette exposition présentée au Grand Palais qui va durer jusqu'au 18 janvier de l'an prochain doit se transformer, par la force des choses, vue l'importance de l'événement, comme c'est désormais la coutume, en foire aux livres ! Mais ne nous plaignons pas : c'est un créateur dont la très longue existence (1760-1849) lui a permis de créer un nombre infini de travaux, mais une perpétuelle métamorphose des formes. On sait qu'il a fait ses débuts dans l'atelier de Katsukawa Shunshô, un artiste qui s'était forgé une réputation en faisant des portraits d'acteurs de kabuki. Le jeune homme imite son maître à la perfection, ce qui, au Japon, n'est pas considéré comme une simple habilité technique. Ce genre lui permet une multitude de personnages, de la jeune femme élégante au guerrier, en passant par des figures mythologiques. Certaines de ses estampes étaient très élaborées, d'autres moins, car elles étaient vendues à vil prix aux amoureux du théâtre. Il ne se contente d'ailleurs pas d'imiter le style de son maître : il devient peu à peu expert dans le plagiat de ses grands contemporains. A l'époque où il signait « Shungo », vers 1792 ou 1793, il a fait aussi des scènes de genre, comme des « tableaux de moeurs féminines ». En parallèle, il illustre des livres comme la Chronique de la Grande Paix (1786). Il change bientôt de nom en 1794 et c'est là une étape importante dans son existence. Il veut se rapprocher d'une école nommée Ripa. Il se consacre alors plus souvent au surimono et au kakemono. Il élargit énormément le champ de son répertoire iconographique. Il peut aussi faire des oeuvres d'un dessin plus raffiné. Mais si sa manière s'affine de manière notable elle n'est toujours pas d'une originalité affirmée. Il signe maintenant Hokusai (ce qui signifie « le fou de peinture ») et entend montrer qu'il est capable de traiter tous les genres avec dextérité. De la caricature à la peinture religieuse, des scènes bucoliques aux illustrations de haïku, il est le témoignage de la métamorphose continuelle de la culture d'Edo, d'abord très populaire et progressivement de plus en plus sophistiquée. A partir de 1805, il change encore de nom : il signe alors Katsushika Hokusai. Il se consacre surtout à l'illustration des livres de lecture (yomihon). Là, il peut montrer qu'il sait maîtriser plusieurs styles et passe de la caricature aux sujets plus élevés, comme la poésie ancienne. Ses Carpes monochromes (pigment indigo) font valoir sa maestria graphique. A partir de 1814, il réalise de nombreux manuels de peinture (etehon), qui constituent l'encyclopédie de ses connaissances, des animaux aux histoires fantastiques en passant par la gestuelle et la calligraphie. C'est pendant cette phase qu'il affirme son art et réalise des oeuvres qui dénotent sa singularité. Mais ce n'est qu'à partir de 1820 qu'il crée ses compositions les plus belles, comme la célèbre Vague (il avait déjà traité ce sujet à plusieurs reprises) , les Trente-six vues du mont Fuji, la Cascade (Voyage au fil des cascades de différentes provinces), les Mille images de la mer, et de superbe fleurs, avec ou sans un oiseau), le Miroir véritable des poètes de Chine et du Japon. C'est aussi pendant ces années de maturité qu'il compose ses plus extraordinaires ires images de fantastiques (Cent images de fantômes). Il aime aussi traiter des sujets de manière ancienne et ne cesse plus de varier son écriture selon la technique et le thème.

L'anthologie de ses mangas, publié par Hazan, donne une idée des nombreux volumes de dessins parus depuis 1814, peut être considéré comme la quintessence de son art qui s'est appliqué dans toutes sortes de domaines, la peinture religieuse, comme la xylographie (c'est lui qui forge le terme manga on y voit des animaux, des expressions gestuelles, des scènes fantastiques, des portraits de personnages), et aussi de la calligraphie. Ce petit recueil est une magnifique introduction à son style, ce style qui, aurait-il dit avant de mourir, il n'aurait jamais trouvé. Le petit livre de Laure Dalon nous introduit à sa longue et prolixe carrière et aussi à l'histoire de son introduction en France par la publication d'articles puis de la monographie des Goncourt, alors que des collectionneurs avisés commencent à s'intéresser à cet art populaire de l'ère d'Edo, comme Claude Monet, dont on peut encore voir la magnifique collection.

En plus du superbe catalogue général, la RMN a eu l'excellente idée de demander à Laure Dalon de produire un petit dictionnaire du vaste univers artistique de l'artiste. Ce vade-mecum ne vaut pas exclusivement pour le profane : il est aussi utile au connaisseur qui n'est pas un spécialiste de la culture japonaise du temps d'Hokusai.

Emile Bernard, la peinture en colère

, M/O - Flammarion, 248 p., 39 euro.

Ce riche catalogue, tout comme l'exposition permet d'effectuer une réelle réhabilitation d'Emile Bernard. Non qu'il ait été banni de l'histoire de l'art, mais il était toujours regardé de haut, avec commisération. Il n'était pas placé au même niveau que ses contemporains célèbres. Or, à bien y regarder, on s'aperçoit qu'il a été un artiste remarquable. Le dépouillement de sa Moisson d'un champ de blé (1888) rivalise avec Puvis de Chavannes et le dépasse même par le fond noir qui annonce les paysages de Vallotton. Son Autoportrait avec allégorie (1891) introduit une idée expressionniste. Il précède Picasso avec ses Mendiants aveugles (1897). Mais cela n'en fait pas un créateur immense. Ce qui le rend si grand à mes yeux, c'est son écriture moderne, comme celle du Bordel (1892) ou du Marché au cochon (1892) : il parvient à rassembler dans chaque tableau des expériences d'origines différences, mais dont il sait très faire plus qu'une synthèse. Je déplore une seule chose : qu'il ne soit pas plus question de son long séjour en Egypte, qui mériterait d'être mieux connu. Là aussi il a fait merveille. Pour la suite, son retour au style des maîtres d'autrefois s'accompagne parfois de mystères : par exemple, cette scène luxurieuse des Deux nus, que reprendra bien plus tard Felice Casorati ou Après le bain (1908), pas moins sensuel. En pleine bagarre cubiste, il rêve de Giorgione et du Titien ! Cela lui vaudra sans doute d'être boudé par ses confrères et mal traité par les critiques, qui ne voient pas souvent plus loin que le bout de leurs bésicles.

Le Livre des paraboles, Per Olov Enquist, traduit du suédois par Anne Karila & Maja Thrane, Actes Sud, 240 p., 21,80 euro.

Dans Une autre vie, le grand écrivain suédois Per Olov Enquist, auteur du Cinquième hiver du magnétiseur et de l'Extradition des Baltes, a voulu reconstituer sa propre existence. Lui qui sait si bien reconstitué avec la plus extrême minutie des événements tragiques, comme le massacre des Olympiades de Berlin, et qui subit une fascination puissante pour l'histoire et ce qu'elle tente de dissimuler, il s'est montré étrangement ésotérique dans ce qui passerait pour une autobiographie. Il s'agit bien d'une autobiographie, mais écrite dans des termes cryptiques, emblématiques, étranges, où le merveilleux, les croyances religieuses dogmatiques et la superstition se mêlent à son propre destin et l'influencent en profondeur. C'est un chef d'oeuvre et aussi une nouvelle manière de se raconter, qui échappe à tous les poncifs du genre. Dans ce nouveau livre, tous les chapitres sont des paraboles. En apparence ou dans son esprit, car on ne discerne pas le sens de la parabole ni même de quelle façon elle se propose. Cette fois, la seule parabole qui compte à mes yeux pour interpréter ses intentions, c'est la petite fille à bicyclette qui l'incite à écrire un roman d'amour. Peut-être est-ce là ce qu'il a tenté de faire. En réalité, c'est une autre façon de poursuivre son autobiographie. Mais on ne sait pas bien qui est le héros de ces mémoires, on ne saisit pas toujours qui parle et à quelle période. Tout débute avec l'envoi par une parente d'un carnet écrit par le Père (son père) qu'il avait jeté dans le feu. Quelqu'un l'en avait retiré. Pourquoi ? Neuf pages ont ensuite été arrachées. Le protagoniste cherche à comprendre le sens de cette histoire d'amour de son géniteur et pour quelle raison on lui avait parvenir ce cahier qui en est la preuve. Et qu'a-t-on voulu cacher en retirant ces pages. Le carnet contient surtout des poèmes. Alors il reconstruit l'histoire de ses parents, de sa famille, sa propre histoire, mais tout a tendance à s'enchevêtrer. On se perd dans ce labyrinthe, d'autant plus qu'on ne sait pas si certains de ses protagonistes sont le fruit de son imagination ou bien réel. Mais ce qui importe c'est qu'il a bien réussi à parler de l'amour autrement, ni en philosophe, ni en théologien, ni en poète (quoique), mais en l'inscrivant dans une tapisserie de relations humaines qui s'échelonnent dans le temps et interfèrent les unes sur les autres. Ce temps n'est pas aboli, mais les rêves et les fantasmes l'enrichissent sans cesse. C'est un livre d'une rare intensité. L'auteur a dû le vivre comme un échec, celle de toute une oeuvre si riche, mais qui l'a toujours rendu incapable de faire plaisir à la petite fille à bicyclette...

Retour dans la neige, Robert Walser, traduit de l'allemand par Gonaz Houchidar, Points, 160 p., 6,10 euro.

Si Walser a été reconnu pour des livres comme les Frères Tanner ou la Pension Benjamenta, tous ses livres sont de pures merveilles. Cet homme qui n'a écrit qu'entre 1905 et 1929, date de son internement (il n'écrira plus une ligne jusqu'à sa mort survenue en 1956), a laissé derrière lui une oeuvre importante, appréciée de son vivant (c'était l'auteur vivant préféré de Kafka). Ce Retour dans la neige est une collection de nouvelles très courtes. Elles ont des sujets qui, la plupart du temps, seraient comparables à ceux qu'auraient pu choisir les peintres : une rue, un coin de paysage, la traversée d'un village, l'art de voyager en chemin de fer. Quand il dépeint un tramway, c'est un vrai tableau qu'il nous consigne, mais un tableau littéraire, vivant, émouvant, d'une incroyable suggestion alors qu'il ne fait que « croquer » des personnes qui montent et descendent, lisent le journal ou sont plongée dans leurs pensées au cours d'un bref voyage urbain. Tout devient de la poésie pure, mais sans emphase, sans enjolivement. Walser semble toujours distant de ce qu'il relate, comme s'il voulait avoir l'objectivité d'un appareil photographique ou d'une caméra. Plus il se rapproche de la réalité vécue des choses et plus elles s'animent, prennent de la profondeur, donnent le sentiment d'être magiques et donc merveilleuses. C'est la beauté accomplie dans la littérature. Ce recueil est, grâce à une écriture simple, même dépouillée, un des plus beaux accomplissements du XXe siècle. Walser a été et reste un maître en matière d'écriture.

Les Cris de Laure, Editions Les Cahiers, 120 p., 20 euro.

De Laure, nous avons en tête les Ecrits parus en 1976. Ce fut alors une révélation. Cette jeune bourgeoise, l'une des riches héritières de la famille d'imprimeurs Peignot, a vite tranché le cordon ombilical, s'est donnée au militantisme avec Boris Souvarine et aussi à l'érotisme le plus éhonté, comme le prouvent les pages brûlantes des feus de l'Enfer qui avaient été exhumées par son parent. Ce livre devrait sans aucun doute le dernier. On y trouve surtout une correspondance à sa mère et avec une amie, et quelques textes, qui devaient être des notes et des brouillons. Si ce n'est pas une révélation fracassante, c'est au moins une documentation qui complète les différents ouvrages qui ont suivi la sortie des Ecrits, car pas mal de notes et de manuscrits ont été retrouvés depuis lors. Espérons que toutes ces pages seront réunies par la suite en un seul volume. Mais remercions déjà ce nouvel éditeur de nous faire connaître ces lettres et ces papiers car le personnage de Laure ne saurait laissé indifférent, et pas seulement puisqu'elle a frayé avec Georges Bataille et la rédaction de la revue Acéphale.

Lire les Cantos d'Ezra Pound, Jonathan Pollock, Hermann, 274 p., 22 euro.

Cette étude est une bénédiction. Les mythiques Cantos d'Ezra Pound est une oeuvre difficile et souvent incompréhensible. L'auteur nous guide dans la lecture en choisissant d'éclairer les principaux thèmes et en nous apportant des éclaircissements sur les lieux et surtout les personnages impliqués. Par exemple, quand il parle de la Grande Guerre l'individu mort auquel il s'adresse est le sculpteur français Henri Gaudier-Brezska, tombé sur le front. Avant toute chose, l'auteur pense qu'il a choisi de prendre pour point de départ l'Odyssée d'Homère dans sa traduction latine. C'est la clef principale qu'il nous offre. Ensuite, il examine le champ immense des références. Il traduit aussi toutes les citations en anglais, en italien ou dans une autre langue, ce qui est une aide importante car l'actuelle traduction de ce grand livre ne prend en compte que l'anglais, mais pas l'italien ni le chinois. Jonathan Pollock ne pèche pas par excès d'interprétation. De plus, il ne nous impose pas sa lecture : il propose la solution qui lui semble la plus idoine. Avec lui, ces poèmes en apparence si complexes s'éclairent. Ils n'en conservent pas moins leur mystère car il est souvent probable que Pound ait associé plusieurs sens, comme le fit Dante dans sa Commedia. A ce propos, j'aurais dit que l'auteur a voulu condenser Homère et Dante dans un seul livre, au-delà du paganisme et du christianisme. Et ce qui est important, c'est qu'il nous guide dans la période où Pound se trouve à Rapallo et adhère au régime fasciste, s'exprimant sur la radio du régime en faisant des discours insensés. Il a bien cru jusqu'au dernier moment, avec un aveuglement extrême, au possible retournement d'une situation qui était perdue depuis longtemps.. Son ressentiment à l'encontre de son pays d'origine est tel qu'il n'est pas en mesure de comprendre que tout est perdu ! Tout amateur de Pound doit absolument se procurer ce livre et en faire bon usage.

Le Dr Thorne, Anthony Trollope, préfacé et traduit de l'anglais par Alain Jumeau, « Points », 608 p., 8,70 euro.

Ce troisième roman d'une saga appelée « Chronicles of Barsetshire », a paru en 1858. Comme dans les précédents, Anthony Trollope (1815-1882, auteur d'une oeuvre énorme s'avère l'un des romanciers britanniques les plus divertissants et les plus sagaces de son siècle. Dans cet ouvrage, il prétend que le véritable héros de l'histoire est le Dr Thorne. Mais en réalité, c'est sa nièce Mary qui l'est. Celle vit chez lui depuis que sa mère l'ait abandonnée pour aller vivre en Amérique et que son oncle ait été condamné et emprisonné pour meurtre. En grandissant, Mary tombe amoureuse de Francis Newbold Gresham, l'héritier d'une grande famille de propriétaires terriens aussi riches qu'alcooliques. Le grand-père et le père de ce jeune homme, surnommé familièrement Franck meurent à peu de distance. C'est d'ailleurs là que la médecine joue un rôle, car le bon docteur Thorne soigne les membres de cette grande famille et les fréquente. Coup de théâtre : une fois sorti de prison, Roger Scatcherd, ancien maçon, devient un important entrepreneur dans la construction des chemin de fer. Il s'est enrichi et est anobli, devenant baronet. Avec ce renversement de position sociale, le mariage peut alors avoir lieu. Cet énorme roman, qui n'est jamais ennuyeux, sort en partie des codes et du canevas déjà classiques du roman anglais de l'époque : une jeune et belle jeune femme désargentée aime un homme d'un autre rang et fortuné. Trollope a introduit une fin heureuse, ce qui n'est que rarement le cas chez les dames Brontë, Jane Austen ou Elizabeth Gaskell (et même pire après lui, chez Thomas Hardy). Il décrit avec une ironie impitoyable ces riches familles provinciales, mais est en même temps capable de dépeindre toutes les subtilités des relations unissant tous les personnages de son histoire. Sa manière d'intervenir sans cesse dans le récit est une belle trouvaille qui lui permet de décocher quelques flèches ou de faire des commentaires pas toujours très obligeants.

Germinie Lacerteux, Edmond et Jules de Goncourt, édition d'Eléonore Reverzy, Classiques Garnier, 444 p., 39 euro.

Ce n'est pas le premier des romans écrits par les deux frères Goncourt : ils avaient déjà produit Charles Demailly et Soeur Philomène. Ils passent deux bonnes années à écrire ce nouvel ouvrage, qui paraît en 1865. Il y raconte l'histoire d'une domestique, Germinie Lacerteux, qui est au service de Mlle de Varandeuil, un pu produit de la Restauration qui vit dans la nostalgie de l'ancien Régime. La vie de ces deux femmes est indissociable. Elles n'ont en commun qu'une enfance malheureuse, mais tout le reste les sépare. Germinie aime l'amour, Mlle de Varandeuil semble voir dans sa vertu et sa virginité une sorte de grandeur morale. On a l'impression que les auteurs ont voulu représenter leur temps par deux visions du monde radicalement opposées. De plus, l'existence de Germinie, est en partie inspirée par celle de leur ancienne bonne, Rose Malingre, qu'ils avaient assisté du mieux possible quand elle était tombée malade. On appréciera le réalisme avec lequel ils dépeignent ces femmes, la vie à Paris sous le Second Empire, en faisant des descriptions magnifiques de la ville, et en introduisant la maladie dans l'histoire, comme si c'était à la fois un personnage occulte et le châtiment divin des pauvres. La médecine est introduite dans le roman non plus comme la manifestation d'une corporation, mais comme l'expression de la modernité. A l'époque où ils ont publié cette oeuvre, ils se trouvent étrangement placés entre une oeuvre qui vient de s'achever, celle de Balzac, et une qui va commencer en apportant une révolution, celle de Zola. Ce sont les avant-courriers du naturalisme. Mais ils s'attachent à des descriptions des décors, des ameublements, des choses qui font partie du quotidien d'alors : ils se comportent en collectionneurs et experts. C'est-à-dire que s'ils vont très loin dans la description du bas monde et de la misère humaine, ils ne vont pas non plus adjoindre une dimension morale, rédemptrice, comme l'a fait Victor Hugo. Ce porte-à-faux ne gâte en rien la grande valeur de cette fiction qui s'accroche du mieux possible au réel. Sans doute est-ce pour cette raison que le roman sera apprécié bien plus tard, bien après la mort de Jules survenue en 1870. Edmond poursuivra sa recherche littéraire dans ce sens, en particulier avec la Fille Elisa, mais il a toujours eu le sentiment douloureux que Zola l'a plagié et lui a volé les palmes qu'il pensait avoir mérité. A souligner enfin que cette édition est admirablement bien faite, grâce à son appareil critique et aux nombreux documents (articles et lettres) qui l'accompagnent en annexe.

La Description du malheur, W. G. Sebald, traduit de l'allemand par Patrick Charbonneau, Actes Sud, 274 p., 23 euro.

W. G. Sebald a laissé derrière lui un recueil d'essai à ne manquer sous aucun prétexte. Etrange idée pour un écrivain allemand de se focaliser ainsi sur la littérature « autrichienne » (sous ce vocable se retrouvent des auteurs venus des quatre coins de l'ancien Empire austro-hongrois). Comme nous nous étions habitué au romancier, qui avait déjà une légère tendance à l'encyclopédisme ! Vertiges en était l'exemple consommé. Mais cette fois, il s'est posé en « Herr Professor ». Le plus étrange est qu'il commence par Adalbert Stifter, sans doute l'un des auteurs germaniques les moins lus en France. Et pourtant, il nous montre à quel point sa littérature était la quintessence du romantisme : il a fait ce que les auteurs français n'ont jamais fait : changer la description d'un paysage en un poème d'une richesse sans borne. On ne trouve son équivalent qu'en Angleterre avec William Wordsworth. Il met aussi en avant les pathologies qui ont frappé cet écrivain inégalable et ses déceptions dans la vie. Puis il en vient au vif de son sujet : Vienne à la Belle Epoque. En premier Arthur Schnitzler qui serait à ses yeux l'émanation même de l'esprit de son temps dans l'empire qui commençait à s'effriter. Et pourtant sa capitale est au plus haut de sa gloire intellectuelle. Schnitzler, qu'il lit à travers le filtre de Freud, représente ce qui est le ver dans le fruit de cette société : la passion de la femme. Puis vient le tour de Hugo von Hofmannsthal. J'ai été surpris qu'il ne s'intéresse qu'à Andréas, et non à l'un des protagonistes de la Jung Vienna. Il en fait un décadent, tourmenté et amphigourique, d'une ambiguïté extrême. Sa lecture d'Andréas me semble excessive, même s'il y relève des points saillants. Plus passionnant à mon avis sa lecture du Château de Franz Kafka. Mais aussi subtile soit sa façon de voir le périple de l'arpenteur K., qui se trouve emporté dans une danse de mort incompréhensible, il laisse de côté ce qui, à mon sens, fait la bizarrerie de ce livre (comme d'ailleurs celle du Procès) : l'érotisme permanent qui est le véritable obstacle aux progrès du héros. Il l'évoque mais, comme Walter Benjamin, il esquive la question. Restent encore la visitation et l'appréciation et de grands écrivains, tels Canetti et, bien sûr, Thomas Bernhard. Je lui laisse Peter Handke, que je regarde comme un médiocre, qui n'a pas sa place auprès de ces maîtres. Toute honnête femme et tout honnête homme doit découvrir l'Autriche sous sa plume, comme il doit le faire avec Claudio Magris.

|