Andrea Mantegna, Marco Lucco, Actes Sud, 382 p., 140 €.

C'est bien sûr un très beau livre, placé dans un emboîtage. Mais ce qui importe, ce n'est pas tant la présentation, qui est luxueuse, mais la réelle nécessité de cette publication. Andrea Mantegna joue un rôle considérable dans l'art de la Renaissance et là, je n'apprends rien à personne. Mais plus que son travail sur la perspective et, plus généralement, sur la construction de ses compositions dans l'espace, qui sont spectaculaires, ce que je lui trouve d'extraordinaire dans son art, c'est le passage du monde des retables à celui de la peinture autonome. Il commence par exécuter des panneaux pour des retables (dont il n'est pas le seul auteur) avec des fonds or. Puis il abandonne ce genre d'activité (en même temps d'ailleurs que décline la mode des retables d'église) et par conséquent les fonds en or fin pour ne plus réserver ce métal précieux que pour souligner des détails, comme les auréoles. Enfin, il renonce complètement à l'utilisation de l'or. En somme, Mantegna symbolise et incarne le passage d'une conception de la peinture à une nouvelle. Et l'auteur de ce monumental essai s'était donné pour point de départ l'idée d'en finir avec les lieux communs qui entourent cette figure emblématique de la Renaissance italienne. Il met l'accent sur la cité de Padoue qui, à l'époque où est né Mantegna, venait d'être rattachée aux territoires de Venise. Il souligne un vide artistique qui s'était fait après une période florissante au XIVe siècle. La bottega de Francesco Squarcione est sans nul doute le début d'un renouvellement de la peinture dans cette ville et c'est là que le jeune homme va apprendre son métier (il y serait restée six ans). Je trouve important que Marco Lucco s'intéresse au « professeur » et à ses élèves comme élément majeur de la formation de Mantegna. La place prépondérante qu'a prise Florence a fait qu'on a minimisé ce qui s'est passé dans le reste de l'Italie. Or Venise et ses possessions imposantes sur terre se révèlent assez vite le foyer d'une activité intellectuelle et esthétique très riche. Mantegna a pu voir Paolo Uccello au travail et contempler les sculptures de Donatello. Toute son histoire d'artiste va alors consister à s'éloigner de l'enseignement de Squarcione pour aller vers des conceptions plus novatrices. Mais l'acquis de ces années demeure une base solide pour son évolution. En somme, le lecteur trouvera ici une vision de l'artiste beaucoup plus subtile et précise de ce qu'il a pu apprendre sur son compte. Le seul reproche que je ferai, c'est qu'il néglige totalement les autres disciplines : la philosophie, la théologie et les sciences. Ce sont d'autres moyens indispensables pour aborder l'art de Mantegna. Mais pour le reste, c'est remarquable.

Glossaire j'y serre mes gloses, illustré par André Masson suivi de Bagatelles végétales, avec six gravures de Joan Mirò, édition de Louis Yvert, « Poésie », Gallimard, 192 p., 9,50 €.

Avec ces deux petits ouvrages, nous voici bien loin de l'Age d'homme ! Nous conservons de surcroît une image très austère de Michel Leiris. On ne sait trop à quoi tiennent les légendes posthumes. Ce qui est certain (et qu'on dit jamais assez), c'est qu'il a été un grand passionné de l'art de son temps (et pas seulement un érudit en matière d'ethnologie). Le petit livre, le Glossaire, est bien ce qu'il déclare être. Mais c'est un petit dictionnaire purement ludique, où il fait dire aux mots ce qu'il veut bien leur faire dire. Et son humour fait mouche. Leiris s'y montre facétieux, mais aussi un grand amoureux de sa langue, même s'il y fait des entorses sérieuses ! Le second, les Bagatelles végétales, sont des définitions qui elles aussi défient la raison. Ce premier travail lui a été inspiré par le Manifeste du surréalisme d'André Breton et doit donc remonter aux années 1924-1925. Mais le surréalisme ne l'a pas mis sur la piste du rêve, mais du jeu littéraire tel qu'on le pratiquait au XIXe siècle : il n'a fait que renouveler un genre de pratique assez flaubertienne ! Mais dans une optique de son temps. Ce sont de petits bijoux que les artistes ont accompagnés de manière facétieuse.

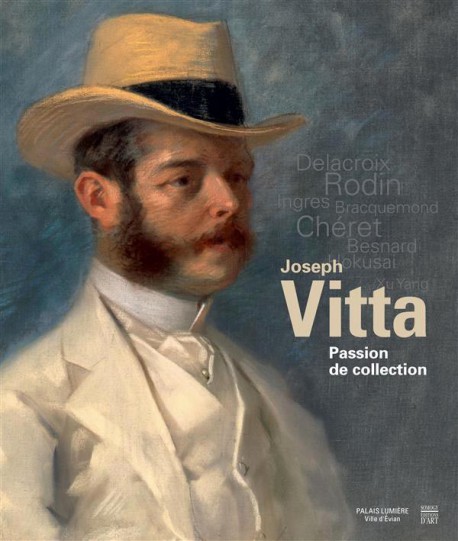

Joseph Vitta, passion de collection, Somogy/Palais Lumière (Evian), 272 p., 35 €.

Fils d'un homme d'affaires d'origine piémontaise installé en France en 1846, collectionneur lui-même, le baron Joseph-Raphaël Vitta a hérité d'un grand patrimoine et a éprouvé le désir d'agrandir une collection déjà importante à partir de 1892. Il possédait d'Eugène Delacroix La Mort de Sadarnapale, une esquisse de La Bataille de Taillebourg et une vingtaine de dessins. Il possédait aussi des oeuvres d'Ingres (qu'il a donné au musée de Louvre avec La Bataille), ainsi qu'un rouleau de l'artiste chinois Xu Yang, Le Voyage d'inspection de l'empereur Quianlong. Et cela va sans dire qu'il avait chez lui de nombreux tableaux du Moyen Age au XVIIIe siècle. S'il a été un adepte inconditionnel d'Auguste Rodin à partir de 1905, qu'il a fait travaillé pour l'une de ses demeures, il est tout aussi passionné par l'affichiste Jules Chéret (il a légué à la ville de Nice trois cents oeuvres de ce dernier en 1925). Il a aussi une prédilection pour Félix Bracquemond. C'est donc un collectionneur très prudent, peu avant-gardiste et bien entendu paradoxal dans ses choix. Et il aime aussi chercher des oeuvres asiatiques et des objets de curiosité. Son amour des arts a fini par convaincre la communauté artistique de la Belle Epoque, et il a été nommé directeur du musée Delacroix sur la proposition de Maurice Denis. Ce qui est le plus intéressant dans cette évocation, c'est de montrer que des individus richissimes comme Vitta n'avaient pas un goût nécessairement très affiné. Son père avait sans doute constitué la part la plus intéressante de cette collection. Il s'est surtout consacré à la construction et à la décoration de somptueuses villas dont la Sapinière est l'exemple le plus frappant. Et puis Rodin est arrivé dans cet univers préservé avec L'Automne. C'est un peu le mystère de ce vice incurable qu'est la collection.

Chercheurs d'art, Yann Kerlau, Flammarion, 300 p., 20 €.

Ce livre est intéressant à plus d'un titre. Mais on n'en saisit pas bien le plan général car on passe des malversations de la galerie Knoedler, qui révèle non seulement la cupidité de ses propriétaires et collaborateurs, mais aussi leur cynisme. Puis, l'auteur évoque la figure de Théodore Duret, ami de Manet (qui a fait de lui un célèbre portrait) et l'on passe en revue des grands marchands parisiens (Durand-Ruel, Ambroise Vollard, Kahnweiler) avant de revenir à des figures plus modernes, comme les Guggenheim et revenir enfin au temps présent avec Saatchi. En dehors de ce joyeux désordre chronologique, qui fait obstacle à tout développement d'une thèse sur ces personnages, je déplore la trop grande propension de l'auteur à traiter ses sujets de manière elliptique. Pour ne parler que du premier chapitre, on ne comprend pas toujours bien tous les mécanismes de cette maison Knoedler et de ses turpitudes en affaire ! Mais on trouvera néanmoins son mile car il est rare que des études s'attachent à montrer les aspects négatifs de ces « mécènes » et grands amateurs d'art, qui se sont souvent révélés de redoutables requin dans le monde des arts plastiques. A mon sens, l'auteur devrait élargir le champ de ses recherches et faire un livre en prenant un peu plus de temps pour démonter les rouages de ces entreprises toujours singulières.

ACORN, Yoko Ono, Flammarion, 216 p., 20 €.

Il y a trois ans, Yoko Ono recevait un prix de la Biennale de Venise pour l'ensemble de son oeuvre quand elle a mis en place une petite rétrospective avait été installée dans un palais de la Sérénissime. La veuve de John Lennon n'a jamais cessé de produire des ouvres de toutes sortes, allant de l'objet en trois dimensions, à la performance et à la vidéo. Elle n'a pas abandonné ses visions utopiques et teintées de mysticisme. Au contraire. Elle en a accentué cette dimension. Au début, elle faisait des happenings avec John Lennon qui reposaient sur des principes précis : deux glands de chêne placés selon des orientations opposés étaient la base de leur création. Elle a repris la forme du gland pour cette suite de méditations. Il faut reconnaître que les dessins (« pointillistes ») sont exécutés avec beaucoup de finesse. Les méditations proposées sont peut-être naïves. Mais, au bout du compte, l'ensemble fonctionne. Peut-être ne verrons-nous pas les mille soleil, mais au moins cette plante encore virtuelle en train de se métamorphoser. En cette fin d'hiver, Yoko Ono expose au musée Guggenheim de Bilbao : c'est désormais une star de l'art contemporain. A bonne ou à mauvaise raison ? L'avenir le dira...

L'Enfant grec, Vassilis Alexakis, « Folio », 320 p., 7,40 €.

Dernier livre en date de l'écrivain d'origine grecque Vassilis Alexakis (né à Athènes en 1943 et réfugié à Paris en 1968 lors du coup d'Etat des colonels dans son pays d'origine), l'Enfant grec n'est pas un roman dans le sens plein du terme. C'est la longue et émouvante promenade d'un petit garçon qui marche avec des béquilles et qui découvre Paris avec des yeux émerveillés. Il est vrai que l'auteur tire un peu trop sur la corde sensible. Sans doute s'agit-il ici d'un récit autobiographique, et l'auteur tente de rendre tangible sa jubilation d'être en France (il lui arrive de quitter sa capitale). La limite de ces pages où l'on trouve des pépites quand il décrit ses lieux de prédilection, c'est cette complaisance et cette sentimentalité débordante qui en gâchent l'idée porteuse qui est assez belle. Mais on pourra lire cet ouvrage rien que pour ses descriptions du jardin du Luxembourg !

|