Bonnard/Vuillard, la donation Zeïneb et Jean-Pierre Rivière, sous la direction d'Isabelle Cahn et Leïla Jarboural, M/O / Flammarion, 188 p., 35 euro.

Cet ouvrage, qui est somme toute un catalogue, est présenté avec beaucoup de goût. Les premières pages nous dévoilent l'appartement des deux collectionneurs, qui semble un peu un de ces endroits que l'on voit dans la peinture ancienne où les oeuvres sont accrochées de manière incongrue, sans le moindre ordre précis. Si ces grandes collections sont l'antichambre du musée, elles en sont tout l'opposé. Pas de chef-d'oeuvre mis en avant, pas de classement (de quelque manière que ce soit), aucune logique en somme pour montrer les tableaux et les dessins. Ce n'est pas pour autant un pur désordre -, c'est une manière de vivre avec l'art qui n'est possible que par de secrètes connivences. Etrange choix aussi que celui que de ne prendre en considération que Pierre Bonnard et Edouard Vuillard, qui ont été très proches pendant la période nabi, qui ont partagé des valeurs et une philosophie de la peinture, mais dont les routes se sont dissociées malgré tout. Mais le choix des collectionneurs demeure toujours un mystère et là, nous nous trouvons devant un ensemble qui a sa cohérence. Il y a beaucoup de dessins de Bonnard qui sont des esquisses qui ne visent pas l'aboutissement, tout au moins sous cette forme. Ce sont des ébauches de tableaux ou d'éléments pouvant servir à un tableau futur. Il ya bien quelques dessins aboutis, par exemple des nus, qui sont plus élaborés. Mais sa méthode de travail consiste à saisir quelque chose de fugitif et de léger. Au contraire de Matisse, il ne cultive par l'art du dessin en tant que tel. Il note très vite ce qu'une figure ou un paysage lui inspire. C'est d'ailleurs quelque chose qui nous permet de comprendre comment il conçoit ses toiles : rien ne doit être fini dans le sens conventionnel et ce qu'il représente a souvent l'air d'être esquissé. La plupart des tableaux des deux peintres que l'on découvre ici ne sont pas, à quelques exceptions près, de « grands » tableaux : ce sont des oeuvres animées par l'esprit. Il y a un aspect gauche dans un certain nombre des Bonnard, mais aussi chez Vuillard. Il y a chez eux une volonté évidente de rejeter tout le passé où le beau et l'idéal étaient le but recherché. Leur maladresse recherchée est un moyen de passer à tout autre chose, comme les merveilleux portraits peints par Bonnard, tels que Tête de femme à contre-jour (1906), La Manucure (1912), Nu gant bleu (1926) ou, d'Edouard Vuillard, La Table (1906) ou Madame Hessel lisant le journal devant la cheminée (1917). Ces collectionneurs d'une grande sensibilité nous ont introduits dans les secrets de l'atelier de ces deux figures qui ont voulu trouver une autre voie dans la peinture après l'impressionnisme et le postimpressionnisme, avec pour principale intention d'abolir toute différente entre le grand art et l'art décoratif, comme Matisse d'ailleurs, mais avec un sens plus prononcé de l'intimité. C'est la grandeur de l'intime qui les a conduits à devenir de grands protagonistes de l'art de la Belle Epoque.

Gabriele D'Annunzio - l'arte e l'inno della xilografia italiana, Nicola Costanzo, a cura di G. D'Orazion, Scoglio di Quarto edizioni, Milan, 190 p., 20 euro.

Gabriele D'Annunzio, dans sa jeunesse, a cultivé des relations étroites avec plusieurs artistes italiens avec lesquels il pensait avoir une profonde relation esthétique. Il était très ami de Francesco Paolo Michetti (1851-1929), et il allait souvent lui rendre visite dans le couvent désacralisé où celui-ci demeurait à Francavilla Mare. C'est là où il a écrit le Plaisir. Il y retrouvait les amis artistes du Cenacolo fondé par le peintre déjà célèbre ayant reçu en 1895 le grand prix de la première Biennale de Venise. Plusieurs de ces créateurs de la période Liberty ont illustré ses oeuvres, en particulier les couvertures et la gravure sur bois a été leur principal mode d'expression et cette technique a été très prisée par le poète de Nocturne. Adolfo de Carolis (1874-1928), s'est fait une grande réputation comme graveur, réalisant affiches, ex libris, illustrations, etc. Il a collaboré à plusieurs reprises avec D'Annunzio, en particulier pour les illustrations de Francesca de Rimini en 1903, de La figlia di Iorio en 1904. Et de Fedra en 1904, devenant son artistes préféré dans ce domaine. Emilio Mantelli (1884-1918) a aussi collaboré avec lui en 1915. D'autres encore, comme Aramndo Cermignani (188-1957) ont participé à la mise en valeur des ouvrages du Vate. Ce petit livre est admirable , car il renferme des informations précieuses, des textes passionnantes sur ces collaborations, des lettres et des reproductions, en somme c'est un délicieux vadémécum pour découvrir l'univers de D'Annunzio et tous ces artistes injustement négligés, sans parler bien sûr de la découverte de cet âge d'or de la xylographie.

Partitions, Julien Blaine, Manuelle Editions, s.p., 25 euro.

Julien Blaine, on le sait, est un des grands poètes français de notre époque, qui est aussi un artiste, mais un poète et un artiste qui ne font qu'évoluer dans une sphère entièrement décalée par rapport à ce que nous reconnaissant comme poésie et comme art. Il fait reposer sa cause sur l'esprit Dada, mais aussi sur toutes les formes d'expérimentations réalisées depuis lors, du futurisme à la poésie concrète. Il a choisi de privilégier les performances, et, dans ce volume, il a recueilli la plupart des synopsis de celles-ci, qu'il a baptisé Partitions. Il commence par nous délivrer un nombre pléthorique de Post Scriptum où il a tenté de coucher noir sur blanc ses pensées sur le livre, l'acte artistique et la performance, avec tout ce que cela comporte de sublime, de pathétique, de grave et de comique, de spécifique ou non, de viscéral ou de cérébral. En fait, il ne veut pas être un théoricien de ce qu'il a entrepris de faire depuis quelques décennies. Il tient souvent des propos mélancoliques sur la question, comme celui-ci, entre autres : « J'ai l'impression d'avoir participé à un jeu de société plus intelligent que les dames et moins savant que les échecs où j'ai toujours été perdant. J'ai encore le très faible espoir de gagner la partie, c'est ce qui me tient en vie. » Je crois que tout créateur se trouve dans cette situation : il tire les dés, comme Mallarmé, mais ne ramasse pas la mise -, seulement l'espoir d'un coup de dés plus heureux que dans les romans de Dostoïevski. Ses premiers écrits concernent en fait cette relation curieuse à l'écrit auquel il aspire et qu'il désavoue pourtant. Il n'est que de voir son Hommage à Ghérasim Luca. Il nous expose ce qu'a été sa première performance en 1962 : Reps Elephant 306. Le sous-titre est éloquent par sa nature hautement dérisoire : « ou un nouveau bestiaire à l'orphisme éléphantin ». C'est curieux qu'il ne fasse jamais référence au théâtre car cette oeuvre n'est pas sans rappeler (un peu) les pièces futuristes. Mais qu'on n'aille pas croire que je pense à la scène de Copeau ou de Vilar ! Il s'agit ici d'un théâtre qui se tourne en dérision, qui s'affirme comme dérisoire et à l'auto destruction. L'humour rabelaisien de Blaine, parfois un humour de café du commerce, est là pour désigner le profond inconfort de sa posture de poète. Ses jeux de mots flirtent avec le grotesque et le burlesque, jusqu'à n'être un pitoyable calambour. La statue de la Poésie est tombée de bien haut. Mais il glisse toujours au milieu de ses farces peu protocolaires des images, des visions, des pensées d'un autre tonneau, mais qui n'apparaissent que comme le contrepoint de ses plaisanteries boursoufflées. Il fait partie de ceux qui voient l'artiste comme un clown, une figure risible et misérable, un bouffon d'une cour universelle désormais, celui de la scène des musées. En parcourant tous ces brouillons, comme s'il ne voulait pas nous livrer un ouvrage bien poli, il se sert de tous les mécanismes de la langue pour déclarer dans un éclat de rire une abyssale désespérance. Julien Blaine est un Zarathoustra et un Moïse, un sage hautain et un prophète des temps mauvais à venir, un ange rebelle de John Milton sombrant dans le Paradis perdu de la littérature qui croit encore qu'il pourra émerger dans les cieux de l'ars poetica, revu et corrigé par les zéphyrs malfaisants de la langue, qui impassent, qui pairent et qui manquent.

Le Droit à la beauté, chroniques de L'express (1960-1992), Pierre Schneider, Hazan, 288 p., 25 euro.

Il a existé chez Pierre Schneider (1925-2013) une ambition plurielle. La première est celle de devenir un homme de lettres, qui n'est pas restée lettre morte, mais qui ne s'est pas épanoui entièrement. Puis il y a eu celle du grand critique d'art, qui s'est manifesté surtout par sa monographie magistrale de Matisse (1984), que ses contemporains et les générations plus jeunes ont salué avec admiration, et sa Petite histoire de l'infini en peinture (2012). Mais il a surtout été connu du grand public pour ses chroniques d'art dans L'express, auquel il avait collaboré dès sa fondation en 1953 et où on le verra tenir la chronique des arts à partir de 1960. Il est sans doute l'un des derniers à pouvoir parler aussi bien d'art ancien que d'art moderne, Il n'est que de lire « Splendeurs et misères des églises de Paris » (20 déc. 1980) où il considère les lieux saints de la capitale comme un second Louvre renfermant des chefs-d'oeuvre remarquables, mais qui se trouvent parfois dans un état déplorable. Il a consacré deux papiers aux richesses de Sienne au temps de sa splendeur et aussi à Mantoue, qui a été littéralement porté à une autre dimension par la volonté du peintre Giulio Romano, que nous appelons Jules Romain. Dommage que ce volume ne renferme pas toutes ses chronique, car on ne mesure pas l'ampleur de ses intérêts, de la Fondation Maeght à Beaubourg, qu'il surnomme en 1977 le « paquebot de la culture » avec beaucoup de prudence. Il ne joue pas le passé contre le présent, mais ne s'enthousiasme pas tout d'un coup pour un nouveau venu dans le monde de l'art pour le porter aux nues. Mais, quand Salvador Dalì meurt en 1989, il lui rend un hommage vibrant, célébrant le peintre, mais aussi l'écrivain, tout en notant en marge ses faiblesses, ses pitreries répétitives vers la fin de sa vie, ses subterfuges. En somme, il est d'abord demeuré l'homme du premier XXe siècle, celui des mythes de l'art moderne, mais sans se fermer complètement à de nouvelles formes d'expression esthétique. L'a-t-on méprisé ou mis sur le côté de l'autoroute de l'art actuel ? Un peu oui, sans doute. Mais il l'avait choisi puisqu'il était un homme libre qui désirait ne parler que de ce qui le passionnait. Et les valeurs éphémères qui se succédaient dans un tourbillon ne l'intéressaient pas. Ce n'était pas non plus un conformiste réactionnaire, tout au contraire. Mais ne pas avoir été dans l'air de temps a sans doute fait qu'on ne lui a pas attribué des couronnes de laurier. Et pourtant, il n'y a pas un journaliste qui puisse rivaliser avec lui aujourd'hui.

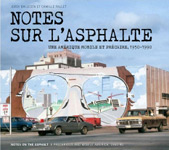

Notes sur l'asphalte, A Mobile and Precarious America, 1950-1990, Jordi Ballesta & Camille Fallet, Hazan / M Montpellier, s. p., 24,95 euro.

Cet ouvrage accompagne l'exposition homonyme qui se déroule actuellement à Montpellier. Il réussit les photographies de plusieurs auteurs qui ont sillonné les Etats-Unis en tous sens et qui ont saisi les visions les plus singulières qui pouvaient se présenter à leurs yeux. Bien sûr, on ne peut s'empêcher de faire le parallèle avec les pages de Sur la route de Jack Kerouac, non pas dans la description des constructions et des décors les plus étonnants que les hommes ont pu faire, mais dans l'idée que le voyage pouvait faire découvrir les choses les plus étonnantes. Il ne s'agit pas non plus pour ces grands chasseurs d'images d'exalter les paysages merveilleux des grands plaines ou des montagnes imposantes, mais plutôt les bizarreries que rendent ces routes si curieuses et uniques. Par exemple, A Jacobs s'intéresse aux grands noeuds routiers et à la périphérie des villes, qui offre un paysage urbain à la fois (et c'est là tout le paradoxe) très rationnel et très désarticulé. J. B. Jackson s'intéresse plutôt pour sa part aux fresques murales, certaines très élaborées et très bien faites, avec un esprit issu plus ou moins du Pop Art, Quant à C. Liebs et à D. Appleyard, ils concentrent leur attention sur ces banlieues où la route est bordée de toutes sortes de magasins, d'enseignes, de panneaux, dans un désordre assez phénoménal, qui préfigurent l'entrée dans la ville. Ils ont aussi une affection particulière pour les assemblages hétéroclites de panneaux et de mobiliers urbains, qui forment une véritable composition plastique. Et presque tous semblent fascinés par le génie étrange de ces annonces publicitaires qui paraissent être sorties de l'imagination d'un artiste qu'aucune inhibition ne paraît freiner. Ce livre est merveilleux, parce qu'il montre, à travers le regard de ces maîtres de l'image sur quelques quarante années, comment les Américains ont imaginer leur univers à travers leurs activités pour aboutir à une sorte de surréalisme sauvage et décousu. Ce n'est plus l'étrangeté qu'a pu peintre Hopper, avec ces maisons à un ou deux étages se dressant solitaires dans la campagne, mais des chantiers ou des bâtiments industriels à côté de petites maisons typiques comme on le voit chez R. Longstreth. Les automobiles de toutes sortes jouent bien sûr un rôle important, car elles ne sont pas seulement des véhicules servant à parcourir ces routes interminables, mais aussi le décor de ces dernières comme on le voit sur des clichés de J. B. Jackson. Si l'on veut découvrir l'Amérique profonde et son goût, cet album en est une magnifique introduction.

Le Verdict suivi de A la colonie pénitentiaire, Franz Kafka, traduit de l'allemand (Prague) par Claude David, Folio, 84 p., 2 euro.

Ce petit livre de voyage contient deux nouvelles célèbres de Franz Kafka. La première, Das Urteil, a paru en 1913 dans la revue Arkadia en 1913, qui a été publiée par les éditions Kurt Wolff en 1916. L'histoire est celle d'un jeune homme, Georg, qui a des relations plutôt difficiles avec son père, qui, depuis la mort de son épouse, vit reclus dans une semi obscurité. Ce dernier devient de plus acariâtre à l'encontre de son fils au point de lui intimer de se jeter à l'eau. Ce que le fils obéissant va faire. Bien sûr, ce récit est plein d'ambiguïtés car il faut le prendre plus au sens métaphorique qu'au sens littéral. Quant à la Colonie pénitentiaire, c'est une histoire un peu exceptionnelle dans son oeuvre avec cette machine terrible qui inscrit des lettres sur la peau du condamné. Kafka n'avait pas pris en compte toute la dimension effrayante de son texte avant de le lire en public en 1916, prenant peur lui-même et faisant s'évanouir plusieurs dames dans l'assistance ! Cette histoire n'a sans doute pas de lien avec un quelconque régime totalitaire, même dans l'imaginaire de l'auteur, mais sans doute plus avec la douleur de l'écriture. Comme toutes ses nouvelles et tous ces romans, ce texte a plusieurs interprétations possibles, dont aucune ne peut être jugée être la bonne. D'où sa richesse intrigante.

Ecrits politiques, Octave Mirbeau, préface de François L'Yvonnet, « Carnets », L'Herne, 102 p., 7,50 euro.

La Grève des électeurs, Octave Mirbeau, Allia, 48 p., 3,10 euro.

L'oeuvre romanesque d'Octave Mirbeau (1848-1917) a survécu à l'usure du temps et ses romans comme le Calvaire, le Jardin des supplices et le Journal d'une femme de chambre demeurent des romans qui sont réédités souvent et lus par les nouvelles générations. On connaît moins bien le journaliste et le critique politique. Deux ouvrages nous permettent de prendre connaissance avec ce genre où il a aussi excellé, étant un fantastique pamphlétaire. Sa carrière dans ce domaine spécifique a de quoi surprendre. Quand il s'installe à Paris au début des années 1870, il choisi le camp des bonapartistes et écrit dans les colonnes de L'Appel au peuple. Il écrit dans différents périodiques dont L'Ordre de Paris, déclarant se vendre à qui veut bien le pauyer. En 1883, il devient le rédacteur en chef de Grimaces, périodique dénonçant les scandales de l'époque et profondément antisémite (il fait amende honorable à ce sujet plus tard). Il écrit aussi pour Le Gaulois pour y parler de littérature. Il commence à beaucoup écrire sur l'art de son temps et se révèle au fil des années l'un des meilleurs observateurs de la peinture moderne. Ce que nous fait découvrir le recueil des « Carnets de l'Herne », c'est le rapport que l'écrivain a entretenu avec l'affaire Dreyfus, qui a divisé la France en deux camps violemment hostiles. Il choisit celui des dreyfusards » et ses articles ne sont pas tous des défenses de la cause du malheureux capitaine, mais une féroce observation des milieux intellectuels et des idées qu'ils défendent, parfois en dépit de toute logique. Son style au vitriol, la vivacité de son expression, sa faconde narrative font de ces articles de véritables bijoux dans ce genre. D'une certaine façon, ils tiennent la chronique non du procès et ses innombrables rebondissements, mais surtout de l'état des moeurs et de la pensée des milieux bourgeois et intellectuels de notre pays à la Belle Epoque. C'est une lecture qui s'impose si l'on veut comprendre cette période et, bien entendu, l'incroyable conspiration antisémite qui sous-tend cette sordide affaire d'espionnage. Converti à l'anarchisme, Mirbeau a eu une posture assez peu conformiste à propos des élections, puisqu'il s'est fait l'apologiste de l'abstention. Alors que la gauche socialiste combattait pour une plus grande démocratie et le droit de tous les citoyens d'aller aux urnes, il avait vu le danger que cela représentait. Toujours avec le même véhémence (mais sans outrances - c'était là la force de son art d' « orateur »), il veut expliquer aux électeurs qu'il ne font qu'offrir un blanc seing à des politiciens qui vont trahir sur le champ leurs promesses. Il rédige en 1888 pour Le Figaro un article vraiment étonnant pour cette époque où il professe ses idées libertaires : le vote n'est pas la manifestation réelle de la démocratie. Il réitère un an plus tard avec un autre article de la même eau, « Le Prélude », avec ce style incomparable, cinglant mais aussi convaincant, qui associe le bon sens et les visions politiques les moins acceptables pour ses contemporains.

Le Sosie d'Adolf Hitler, Luigi Guarnieri, traduit de l'italien par Marguerite Pozzoli, Actes Sud, 346 p., 22,80 euro.

Luigi Guarnieri est sans discussion possible l'un des auteurs italiens les plus intéressants. La Double vie de Vermeer et la Jeune mariée, par exemple, traduits chez le même éditeur l'avaient déjà démontré. Cette fois il prend un sujet historique, celui que le titre annonce : la préparation d'un sosie d'Adolf Hitler à la fin de la dernière guerre. Mais l'action se déroule avant le conflit et après. L'action con cerne différents personnages, celui qui mène l'enquête (qui n'est en réalité ici que l'auteur) et ensuite le malheureux violoniste, Mario Schatten, un ancien combattant de la grande guerre, décoré de la croix de fer, violoncelliste délicat mais qui ne fait pas une carrière tapageuse, qui a été choisi pour tenir ce rôle après l'échec d'une première tentative avec un personnage très ressemblant, mais incapable d'interpréter le dictateur, l'Haupsturmfürher EgonSommer, l'officier SS qui a été une cheville ouvrière des services secrets allemands, a été chargé de cette mission par Reinhard Heydrich. Et puis il est question de recherches faites dans le monde, et, dans le cas présent, en Argentine pour retrouver les anciens dignitaires nazis (c'est là qu'on finit par mettre la main sur Sommer et la fille du sosie, qui est devenue folle au point d'être internée). L'histoire réelle se mêle à des histoires entièrement inventées. En général, ce méli-mélo est catastrophique. Guarnieri rend ses personnages tout à fait crédibles, les plaçant dans un contexte qui a bel et bien existé. La description du système d'espionnage du IIIe Reich, celle de la chute de Berlin, dans la folie des combats des derniers jours, les différentes hypothèses de la mort d'Hitler, sont à couper le souffle. Même la traque dans l'Allemagne défaite et en Amérique du Sud est rendue d'une manière extraordinaire. L'imaginaire de l'écrivain se confond avec la dimension presque surréaliste des événements. Guarnieri a un talent remarquable et ce livre est sans aucun doute le meilleur de cette rentrée d'hiver. Il donne aussi l'espoir de voir enfin émerger une génération d'écrivains remplaçant les grands auteurs presque tous disparus (il ne reste plus guère que Claudio Magris) et le naufrage du groupe inventé par les maisons d'édition, « I Cannibali ». Le Sosie d'Adolf Hitler doit être le livre à lire avant la venue du printemps. A tout prix !

Atteintes, Isabelle de Rochefort, éditions Baudelaire, 102 p., 13,50 euro.

La poétesse n'a pas fait un choix formel précis entre le vers classique et le vers libre. Elle joue d'ailleurs un peu sur les deux registres, d'autant plus qu'elle a opté pour des textes ayant souvent une forme narrative, un peu comme une nouvelle miniature, mais qui n'a de réalité et de consistance qu'en son for intérieur. C'est d'ailleurs une quête qui se joue entre une entité sans matière et le monde tangible. On pourrait penser que ces pages représentent une sorte de quête spirituelle chargée d'inquiétude et même de peurs à peine dissimulée. La sensibilité de l'auteur est à fleur de peau, trop sans doute, car elle se laisse aller au sentiment et frôle le sentimentalisme. De tous les riches ingrédients de sa vie intime, Isabelle Rochefort doit maintenant tirer une poétique avec des fondements plus solides et plus de résolution ans le style. Il ne suffit pas d'écrire bien, il faut arriver à écrire quelque chose qui n'ait pas son pareil, dans quelque direction que ce soit. Elle sait entendre et transcrire sur le papier sa petite musique. Reste maintenant à lui donner son juste ton et un registre propre.

|